La marginalità radical di un autodidatta geniale

di Michele Sisto

Wolfgang Hilbig

LE FEMMINE & VECCHIO SCORTICATOIO

trad. dal tedesco di Riccardo Cravero e Roberta Gado,

pp. 224, € 16,50,

Keller, Rovereto TR 2019

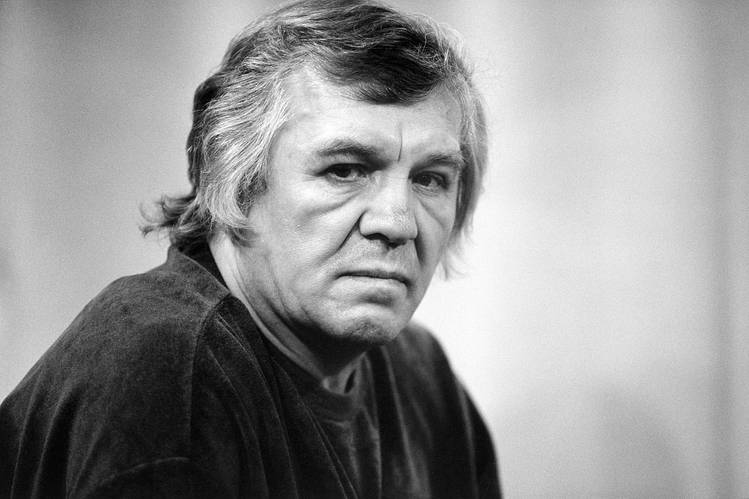

A trent’anni dalla caduta del muro di Berlino la Ddr-Literatur invecchia bene: via via che la memoria della Repubblica democratica tedesca impallidisce, le strade tracciate dalla sua letteratura migliore si distinguono sempre più nitide, e non di rado gli scrittori più interessanti del nuovo secolo – non solo tedeschi – si trovano a percorrerne significativi tratti. A rileggerli oggi, in effetti, autori legati a doppio filo ai destini del comunismo in Germania, come Christa Wolf, Heiner Müller, Uwe Johnson – per non dire di Brecht – si rivelano sorprendenti, e spesso più audaci e meno provinciali dei loro colleghi dell’ovest. È il caso anche di Wolfgang Hilbig, uno dei nomi più auratici dell’underground poetico tedesco-orientale, che ora l’editore Keller presenta ai lettori italiani iniziando da questo dittico di racconti. Col suo naso da boxeur, i capelli scarmigliati e la cronica dipendenza dall’alcool, sempre alle prese con la bancarotta economica ed esistenziale come il suo pressoché coetaneo Venedikt Erofeev in Unione sovietica, Hilbig (1941-2007), che è stato montatore in una miniera di lignite a Meuselwitz, vicino a Lipsia, e si è accostato alla letteratura nei circoli di scrittori operai dell’era Ulbricht, ha sempre praticato una scrittura raffinatissima, ipercolta, nella quale Voltaire dialoga con Schiller, Eliot con Brecht, Heidegger con la Bibbia e Il Capitale. Un maudit, sì, ma della specie dei Rimbaud.

A trent’anni dalla caduta del muro di Berlino la Ddr-Literatur invecchia bene: via via che la memoria della Repubblica democratica tedesca impallidisce, le strade tracciate dalla sua letteratura migliore si distinguono sempre più nitide, e non di rado gli scrittori più interessanti del nuovo secolo – non solo tedeschi – si trovano a percorrerne significativi tratti. A rileggerli oggi, in effetti, autori legati a doppio filo ai destini del comunismo in Germania, come Christa Wolf, Heiner Müller, Uwe Johnson – per non dire di Brecht – si rivelano sorprendenti, e spesso più audaci e meno provinciali dei loro colleghi dell’ovest. È il caso anche di Wolfgang Hilbig, uno dei nomi più auratici dell’underground poetico tedesco-orientale, che ora l’editore Keller presenta ai lettori italiani iniziando da questo dittico di racconti. Col suo naso da boxeur, i capelli scarmigliati e la cronica dipendenza dall’alcool, sempre alle prese con la bancarotta economica ed esistenziale come il suo pressoché coetaneo Venedikt Erofeev in Unione sovietica, Hilbig (1941-2007), che è stato montatore in una miniera di lignite a Meuselwitz, vicino a Lipsia, e si è accostato alla letteratura nei circoli di scrittori operai dell’era Ulbricht, ha sempre praticato una scrittura raffinatissima, ipercolta, nella quale Voltaire dialoga con Schiller, Eliot con Brecht, Heidegger con la Bibbia e Il Capitale. Un maudit, sì, ma della specie dei Rimbaud.

Il tratto più affascinante e inquietante di questo geniale autodidatta è la sua marginalità radicale, estrema, che si traduce in una sostanziale estraneità alla cultura borghese e alle sue categorie di lettura del mondo: assente ogni filosofia della storia, in Hilbig non c’è distinzione sostanziale tra passato e futuro, progresso e reazione, comunismo e capitalismo. Se per un verso questa assenza di segnali d’orientamento rischia di portare al nichilismo, dall’altro apre alla sua scrittura imprevedibili spazi di esplorazione, potenti scorci visionari sui quali vale la pena soffermarsi. Prendiamo ad esempio Vecchio scorticatoio (Alte Abdeckerei, 1991), novanta pagine di vertiginosa tensione poetico-narrativa, il cui caratteristico accelerando è miracolosamente conservato dalla traduzione di Roberta Gado. A tutta prima è perfino difficile dire di cosa parli, dal momento che ha il passo cristallino ed enigmatico di certi racconti kafkiani, che lasciano intendere, sotto la superficie del significante, insondabili abissi di significato. Che cos’è il vecchio scorticatoio, la maleodorante fabbrica di detersivi Germania II dove operai disperati e reietti ricavano sapone da resti animali? A cosa allude il termine Abdeckerei, di cui Hilbig sfrutta virtuosisticamente la polisemia, ora giocando con gli opposti significati del verbo abdecken (scoprire, svelare, ma anche coprire, nascondere), ora usandolo ironicamente come un calco del greco apo-kalypsis (visione, rivelazione, apocalisse), per costruire un discorso che con tutta evidenza va oltre la mera fattualità di una fabbrica che “toglie la pelle” ad animali morti e “ricopre di scorie” il bosco e le acque circostanti?

Procedendo nella lettura ci rendiamo conto che ciò che viene narrato assume un significato diverso a seconda delle prospettive a cui il narratore-protagonista ci fa via via accedere. Il racconto è infatti in primo luogo un distillato di Bildungsroman, un tentativo di “andare nella direzione opposta” che fa pensare a capolavori come La cantina di Thomas Bernhard o Works di Vitaliano Trevisan. Richiamando alla memoria le sue ossessive passeggiate tra rovine industriali e alberi scheletriti alla periferia di una città, il protagonista ripercorre il suo lento avvicinarsi alla famigerata Germania II, “la quintessenza dell’oscuro, del viscido, del malsano”. La scoperta della fabbrica segna il suo passaggio all’età adulta: “letteralmente deciso a prendere una strada ai margini della società”, a sottrarsi cioè alle pressioni di chi vuol farne un lavoratore utile alla causa del socialismo, sceglie di lavorare proprio nel famigerato “scorticatoio”. Il tentativo però fallisce, e il ragazzo diventa infine non un operaio, ma qualcosa di altrettanto ambiguo e sospetto agli occhi dei concittadini: uno scrittore.

La Abdeckerei è però anche una scoperta allegoria della Germania: quella nazista dei treni che portano ai campi di sterminio e delle saponificazioni di massa; quella comunista, “un paese che copriva (abdeckend) le fosse comuni di filosofie”; e infine quella riunificata, dove stanno sorgendo “le roccaforti dei nuovi schiavisti”. L’allegoria culmina in pagine di apocalittica visionarietà in cui, in una notte di luna piena, Germania II viene inghiottita dalla miniera di carbone sopra cui era stata costruita, e ricoperta da due piccoli laghi. Il racconto si può dunque leggere – e così per lo più è stato fatto – come incunabolo del Wenderoman che sarà poi Ich (1993), una resa dei conti con la storia tedesca, soprattutto con la Ddr, che Hilbig aveva abbandonato nel 1985. La Stasi, i delatori, i fuggiaschi oltre il muro: non manca nulla. Del regime, peraltro, il protagonista si presenta al tempo stesso come vittima e complice, colpevole di prendere parte, da scrittore, all’ambiguo gioco della dissidenza che si legittima ora tacendo ora svelando verità scomode.

Ma il cuore del racconto non è nemmeno questo. Nel crescendo delle ultime venti pagine la prospettiva da cui le tenebrose vicende della Germania vengono osservate si sposta progressivamente dalla storia alla specie e infine all’intero ecosistema con i suoi inesorabili cicli di trasformazione. È la prospettiva che hanno assunto tanto gli operai dello scorticatoio, che giorno dopo giorno trasformano la materia vivente in materia inerte, quanto il protagonista, che nelle sue sebaldiane passeggiate indugia lungamente in descrizioni di salici ipertrofici nutriti dai vapori e dai liquami di Germania II: “Strato dopo strato lo sfacelo delle specie aveva ricoperto la terra. Molecola dopo molecola la materia inerte era penetrata nel mantello poroso del pianeta e si era infiltrata sotto le rocce ignee, la morte e la putrefazione di vite spente da eoni avevano, atomo dopo atomo, preso possesso di Gaia, la madre». L’Abdeckerei è qui la natura stessa, nel cui seno tutto ciò che vive viene continuamente “scorticato” e “rigenerato”, “sepolto” e “dissepolto”, in una continua metamorfosi. Scardinando i confini dell’antropocentrismo, Vecchio scorticatoio si rivela allora un racconto eco-centrico animato dallo spirito di un James Lovelock (il cui Gaia è del 1979), che ricorda analoghi tentativi come Berge, Meere und Giganten di Döblin (1924) o La ratta di Grass (1986). Interpretarlo come un contributo letterario alla discussione sull’antropocene, come avviene in un recente saggio di Sabine Nöllgen (2017), facendo di Hilbig una sorta di precursore di Greta Thunberg, significherebbe tuttavia attribuirgli un intento politico che di fatto non ha. Ciò che è inquietante, in questo racconto senza filosofia della storia, è l’indifferenza della natura nei confronti di ogni agire umano, giusto o malvagio che sia, indifferenza che in Hilbig è propria anche dell’arte.

Se infatti il narratore-protagonista, verso la fine, sceglie di stare dalla parte delle “specie scomparse”, delle “ombre”, per dare voce, sembra, alle vittime nel senso più ampio concepibile, non è comunque lui ad avere l’ultima parola. Protagonista delle ultime pagine è infatti una scrittura che non dice più “io”, che non ha più soggetto: è la scrittura, la Abdeckerei che incessantemente “scortica” e “rigenera” parole, frasi, storie. In un tour de force di joyciana giocosità il vecchio scorticatoio si trasforma vorticosamente in “scardinatoio”, “sragionatoio”, “scancellatoio”, “svanificatoio”, e così via, mentre riemergono tutti i leitmotiv della prima parte del racconto: i treni, il carbone, i salici, le ossa, le ombre… Con un’ultima metamorfosi la scrittura viene allegorizzata nei pesci che guizzano nei laghi che ricoprono Germania II, sfilando lungo le rovine sommerse e disegnando costellazioni che si specchiano nel cielo. La citazione del Finnegan’s Wake posta in epigrafe al racconto e ripresa al suo interno – “Oystrygods gaggin fishygods” – viene qui risemantizzata dal punto di vista della scrittura: non più ostrogoti contro visigoti, tedeschi dell’est contro tedeschi dell’ovest, ma pesci-stelle, pesci-scrittura, che contemplano ciò che è stato con l’innocente indifferenza di un astro, o di un animale.

michele.sisto@unich.it

Michele Sisto insegna letteratura tedesca all’Università di Chieti-Pescara