Nelle profondità nascoste del giavasco

di Chiara D’Ippolito

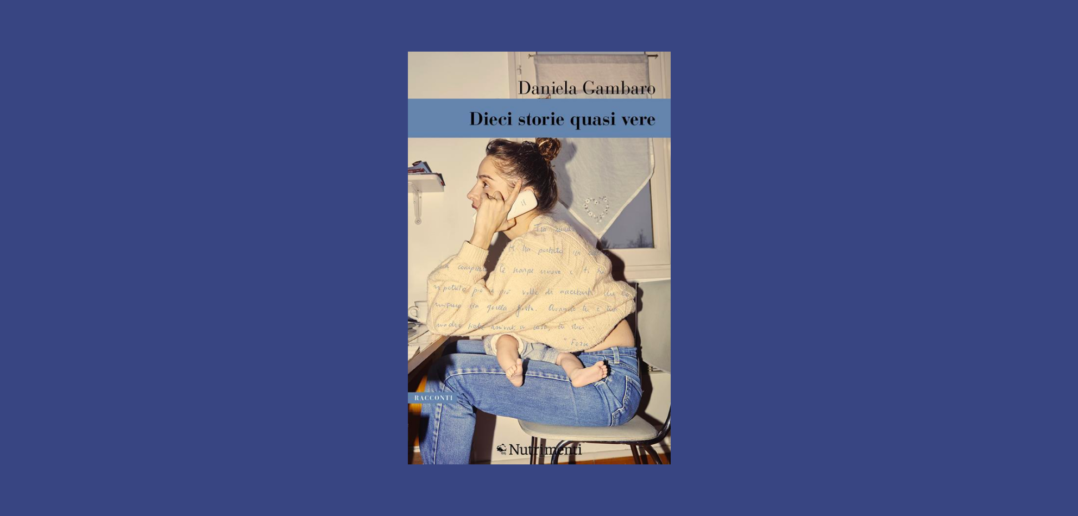

Daniela Gambaro

Dieci storie quasi vere

pp.136, € 15,

Nutrimenti, Roma 2020

“Fresco, frusciante, gentile e sicuro come una fortezza”: per parlare di Dieci storie quasi vere di Daniela Gambaro, non c’è modo migliore che prendere in prestito la descrizione del giavasco – in dialetto polesano, il folto fogliame di canne che cresce lungo i corsi d’acqua di campagna – nel quale i giovani protagonisti del primo racconto della raccolta sono soliti infilarsi per sfuggire ai genitori dopo una marachella oppure per radunarsi in “segretissime sessioni” alla scoperta della sessualità. “Fresco, frusciante, gentile e sicuro come una fortezza”, infatti, e pure “lussureggiante e discreto”, è anche lo stile dell’autrice, che con questo esordio ha vinto la menzione speciale della Giuria alla XXXI edizione del Premio Calvino e, quest’anno, il Premio Campiello Opera Prima. E che, dalla prima all’ultima pagina, utilizza con mano sicura e piena di grazia le parole: parole che giungono sempre fresche, quiete e gentili, ma allo stesso tempo floride e pervasive, a condurci tra le “mura verdi e premurose” di ogni racconto. Come se, in una luminosa giornata di fine primavera o inizio estate, ci si trovasse, appunto, nel fitto del giavasco, tra l’erba alta e le ortiche, al riparo dai pericoli. L’elemento naturale, però, non ci è utile solo per parlare di stile e scelte lessicali. Il riferimento alla natura, al suo mondo magico e misterioso, infatti, corre lungo tutto il libro e ha il compito di illustrare e approfondire i nuclei tematici attorno a cui sono costruiti i racconti. Come sembra suggerire la foto che scopriamo aprendo la copertina, lo spettacolo meraviglioso e perturbante della natura permette di infilarsi nelle profondità nascoste e nelle incrinature dei momenti cruciali della vita con lo stesso movimento di una tartaruga che ritrae la testa nel carapace. Così succede in Giavasco, abbiamo detto. Così nel bel racconto Il signor Avezzù pensava, dove la scomparsa proprio di una tartaruga è lo spunto per raccontare il rifiuto – indicibile e inconfessabile – della maternità da parte di una donna che vuole continuare a sentirsi giovane, libera e desiderabile. Così, ancora, in L’ultima dei Mohicani – dove il fenomeno della tanatosi, che permette agli animali di fingersi morti, spiega il rapporto tra una madre e una figlia – e in La llorona, dove un mondo esotico e lontano come quello delle spiagge messicane – la vegetazione tropicale, il sole che abbaglia, lo “stridio sottile” della sabbia quando la si calpesta, le luci “fitte e vivide”, vicinissime, delle stelle – serve a raccontare il dolore di una madre che perso il figlio dimenticandolo in auto.

Così, infine, accade in tutte le altre storie quasi vere – “vere” perché riguardano momenti dell’essere che tutti noi potremmo aver vissuto, o almeno ascoltato, ma solo “quasi”, perché contengono sempre un elemento inconsueto e misterioso – di Daniela Gambaro. Che – da un’ottica eminentemente femminile, anche se non solo, visto che il maschile non è mai assente – esplora riti di passaggio, rapporti di coppia, rapporti di amicizia, rapporti tra madri e figlie e figli. Gettando sui desideri, sulla libertà, sul senso di colpa, il dolore, la meschinità, la perdita, la noia, rabbia, e così via, uno sguardo specialissimo. Che potremmo descrivere, di nuovo, utilizzando le parole di uno dei protagonisti del racconto di apertura: “Nella mia vita ho conosciuto alcuni artisti, li ho visti ragionare e poi come per magia collegare monadi di pensiero e creare mondi inesplorati, dotati di regole proprie e confini”.