Guardare, godere, capire

di Matteo Pollone

dal numero di gennaio 2018

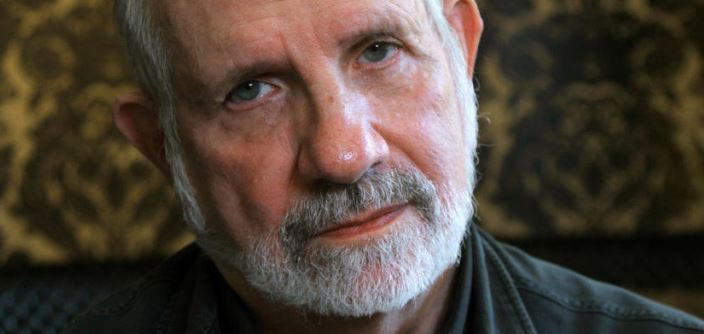

Autore di primo piano del cinema degli anni settanta, ottanta e in parte novanta, Brian De Palma è stato un regista di culto per almeno due generazioni di cinefili, soprattutto europei. Oggi, a 77 anni, è considerato un veleno per il box office e quasi ridotto al silenzio: Domino, annunciato per il 2018, arriva dopo la fallita reunion con Al Pacino per Happy Valley, biopic in uscita su Joe Paterno diretto invece da Barry Levinson, e a distanza di sei anni dal precedente Passion, anch’esso, come accade da tempo, realizzato al prezzo di grandi sforzi. La sua stella, anche in Europa, sembra essersi appannata, nonostante il pregevole documentario di Noah Baumbach e Jake Paltrow, intitolato semplicemente De Palma e presentato al Festival di Venezia nel 2015. La retrospettiva che Emanuela Martini dedica al regista in occasione del 35° Torino Film Festival è quindi prima di tutto una doverosa riscoperta, la celebrazione di una carriera lunga oltre cinquant’anni, pensata per avvicinare De Palma a un pubblico giovane (da sempre massicciamente presente al festival) e per consentire a quello più âgé di rivedere molti dei suoi capolavori in sala. Fino a qui, l’omaggio è perfettamente in linea con la maggior parte delle retrospettive “storiche” del festival, per molti anni – almeno dall’edizione 1999, con ospite Carpenter – impegnato nella rivalutazione di autori non del tutto canonizzati (Toback, Milius, Landis, Friedkin, etc.). De Palma, che per fortuna in Italia ha sempre beneficiato di un’attenzione critica che ne ha riconosciuto grandezza e meriti, ha diretto molti film di culto (si pensi al Fantasma del palcoscenico o a Scarface) e altrettante opere ingiustamente sottovalutate (dal dittico Ciao America / Hi, Mom! a Il falò delle vanità), ed è giusto fornire l’opportunità, a chi è interessato, di valutare un percorso discontinuo e affascinante nel suo insieme.

Brian De Palma, un autore da riscoprire al cinema

A ben guardare, però, l’importanza di proporre oggi il cinema di De Palma è una scelta di politica culturale molto significativa, su cui vale la pena spendere due parole. In breve, se nel panorama odierno la moltiplicazione dei formati e dei dispositivi ha penalizzato la visione in sala, nella costruzione di una retrospettiva (nucleo “resistente” di qualunque festival) i curatori devono forzatamente lavorare nella direzione di valorizzare non solo il patrimonio rappresentato dai film presentati, ma anche della stessa visione sul grande schermo. Chi può permetterselo costruirà un calendario di proiezioni rigorosamente in pellicola (come è stato per la rassegna su Jacques Tourneur presentata da Rinaldo Censi e Roberto Turigliatto al Festival di Locarno), mentre chi è costretto a subire tagli e a lavorare in contesti di spending review, come Emanuela Martini a Torino, punterà necessariamente su un tipo di cinema che pretende la visione in sala, anche se poi sarà costretto a proporre al suo pubblico in larga parte economici Dcp. De Palma non è quindi solo un autore da riscoprire, ma da riscoprire al cinema. I suoi film, figli della lezione hitchcockiana anche rispetto alla capacità di sfruttare tutte le potenzialità del grande schermo, sono infatti ricchi di dettagli, capaci di passare repentinamente dall’infinitamente piccolo allo spaventosamente grande, ipnotici, labirintici, azzardati da un punto di vista prospettico e compositivo. Se si esclude Redacted, opera con la quale De Palma dimostra di aver colto perfettamente, dieci anni fa, in che direzione il cinema – inteso come pratica e anche come fruizione – stesse andando (e che significativamente è un remake/aggiornamento/ripensamento di un’opera precedente, Vittime di guerra: i programmatori del festival intelligentemente li ripropongono uno dopo l’altro), l’ambizioso progetto manierista dell’autore nasce da una mente cinefila e a spettatori cinefili si propone, senza per questo essere sterilmente citazionista o banalmente ricalcato sui grandi nomi del passato.

Programmare una retrospettiva completa (o quasi: mancano purtroppo cinque cortometraggi) su De Palma è pertanto innanzitutto una scelta di profonda ed efficace educazione all’immagine, necessaria anche in virtù di una sempre più pericolosa dittatura del concetto di “storytelling” nei giudizi delle giovani generazioni non solo sulla produzione audiovisiva contemporanea ma anche su quella del passato. Contraltare della proliferazione di serie televisive di grande qualità è infatti lo sbilanciamento di giudizio, da parte degli spettatori nati quando De Palma raccoglieva gli ultimi consensi e, di ritorno, in alcuni casi anche di individui più anziani, sulla coerenza interna della trama e sulla tridimensionalità dei personaggi. Ebbene, nei confronti di questa deriva il cinema di De Palma rappresenta un antidoto di straordinaria efficacia. In molti casi, infatti, le trame dei suoi film sono implausibili, ricche di incongruenze e forzature, mentre i personaggi sono spesso monodimensionali al punto da rasentare il cliché. Vi sono, ovviamente, eccezioni di rilievo (su tutti, forse, Carlito’s Way) ma se si guarda al thriller, vero centro teorico della filmografia depalmiana, a regnare sovrano è un interesse limitato (quando non un totale disinteresse) nei confronti di trama e personaggio. Se è vero che De Palma guarda a Hitchcock, è altrettanto vero che lo fa attraverso una doppia lente: l’ironia, l’aggiornamento di prassi e codici del passato e le citazioni tipiche del postmoderno (di cui De Palma è senza dubbio uno dei più autorevoli rappresentanti) sono filtrati da un procedimento di destrutturazione che viene dalla modernità e dal culto di Godard. Inoltre, se di Hitchock De Palma ricalca trame e situazioni, lo fa rinunciando alla componente glamour che al regista inglese era garantita da produzioni costose e dal ricorso all’aristocrazia attoriale di Hollywood. In De Palma gli attori sono spesso di serie b, quando non c, ed è evidente il gusto del trash, la volontà di “sporcarsi le mani” con soggetti che i vecchi compagni della New Hollywood, i Coppola, Scorsese o Spielberg, non degnerebbero di uno sguardo. Si tratta insomma di un cinema che ha talvolta raggiunto vette di popolarità e successo altissime (si pensi a The Untouchables – Gli intoccabili) ma che intimamente, filosoficamente, cerca di mantenersi nello spazio, solitamente più libero e meno soggetto a costrizioni commerciali, del b movie.

Una lezione di stile cinematografico

Perché, dunque, è utile, oltre che bello, vedere e rivedere i film di De Palma? In anni in cui il look sembra avere soppiantato lo stile, in cui il regista di fama spesso sembra proporre un brand prima che uno sguardo sul cinema e sul mondo, De Palma appare certo isolato, sempre meno compreso. Eppure riesce dove molti altri falliscono: ci dà, a ogni film, una lezione di stile cinematografico. Se la definizione di “stile”, specie per quanto riguarda il cinema, è decisamente problematica, scivolosa, non condivisa, De Palma riesce senza difficoltà a farcela intuire. Prima guardare, e godere di ciò che stiamo guardando, poi – eventualmente – capire. Questa è la lezione che dobbiamo trarre di fronte a un film di De Palma, un “maestro di stile”, nella misura in cui è un autore che lavora solo in funzione dell’esercizio del proprio sguardo. Sguardo che è invenzione formale, che è sfacciato voyeurismo, che è pratica cinematografica e speculazione teorica nello stesso momento. Può ancora insegnarci, oggi, che l’emozione, nel guardare un film, deve prima di tutto venire da un movimento di macchina, da un taglio d’inquadratura, da un raccordo di montaggio, e non necessariamente dallo snodo imprevisto della trama o dall’identificazione con il personaggio e con i suoi problemi. Questo non vuol dire che l’opera di De Palma, come alcuni detrattori sostengono, sia un insieme di sterili virtuosismi. Vuol dire, invece, che De Palma lavora sullo scollamento tra la raffinatezza del suo procedere teorico, definito esclusivamente dalle scelte di regia, e la trivialità della materia narrativa su cui tale speculazione viene edificata. Non è un caso che in uno dei suoi capolavori, Vestito per uccidere, a chi sa guardare, a chi sa leggere le immagini, l’identità dell’assassino venga rivelata fin dall’inizio e confermata più volte nel corso del film, mentre le indagini dei protagonisti non conducono che a punti morti fino alla rivelazione finale, raggiunta senza alcuna progressione nella detection. Poco interessato alla morale dello sguardo, De Palma lavora sul piacere dello sguardo. Un piacere che sconfina nel pornografico, nel morboso (oltre Hitchcock, verso il Peeping Tom di Powell), che impasta pratiche alte e basse, amore, morte, sesso, violenza, in eccessi barocchi che ad alcuni potranno sembrare indigesti ma che vanno visti non come il residuato ormai sorpassato della stagione del cosiddetto “cinema cinema”, bensì come la base di un lavoro ancora vivo e attuale.

Solitamente, in occasione di una retrospettiva, per meglio apprezzare ciò che si sta guardando si invita a storicizzare e contestualizzare. Con De Palma, però, occorre fare l’opposto: abbandonarsi alle immagini, immergersi in un mondo delirante e perverso ben consci che ogni suo film è evidentemente un film sul cinema, che ogni magistrale “pezzo di bravura” potrebbe scardinare le nostre certezze, le nostre griglie interpretative, i nostri pregiudizi.

matteo.pollone@unito.it

M Pollone insegna storia e critica del cinema al Dams di Torino