Il suono di niente

recensione di Franca Cavagnoli

dal numero di aprile 2018

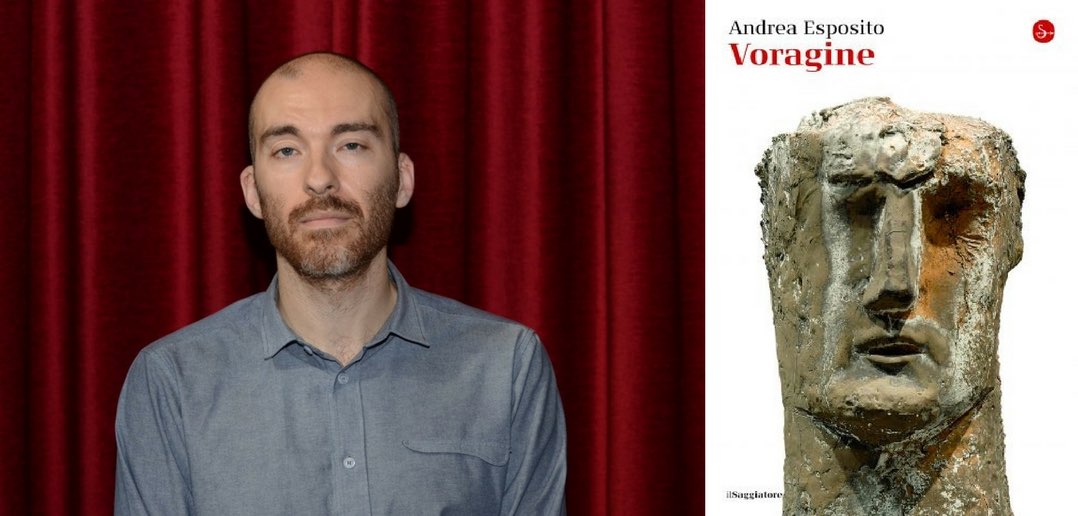

Andrea Esposito

VORAGINE

pp. 191, € 19

il Saggiatore, Milano 2018

Una tavolozza di bianchi, di grigi, di neri e di viola per descrivere un paesaggio metafisico: città con resti di palazzi sventrati, facciate come superfici di specchi scoppiati, interni simili a “gengive cave”, pezzi di lamiera ovunque. Campagne annerite e devastate, spazzate da un vento “di ferro e sabbia” che spiana e a poco a poco erode ogni cosa. Incendi perpetui, e la cenere che cresce di giorno in giorno, una sconfinata valle di ceneri che ricopre la terra nera e secca. Voragine, il romanzo d’esordio di Andrea Esposito, finalista della XXX edizione del Premio Calvino, si dipana in scenari lirici e spettrali come nei quadri di Kiefer.

Una tavolozza di bianchi, di grigi, di neri e di viola per descrivere un paesaggio metafisico: città con resti di palazzi sventrati, facciate come superfici di specchi scoppiati, interni simili a “gengive cave”, pezzi di lamiera ovunque. Campagne annerite e devastate, spazzate da un vento “di ferro e sabbia” che spiana e a poco a poco erode ogni cosa. Incendi perpetui, e la cenere che cresce di giorno in giorno, una sconfinata valle di ceneri che ricopre la terra nera e secca. Voragine, il romanzo d’esordio di Andrea Esposito, finalista della XXX edizione del Premio Calvino, si dipana in scenari lirici e spettrali come nei quadri di Kiefer.

La luce, livida, è invece quella dei film di Antonioni – la luce di fine millennio “nell’aria bianca sulle strade di ghiaccio e neve”, oltre le quali si spalanca il vuoto della fine del mondo. Una immensa voragine che inghiotte tutto: persone, animali, cose, nomi che nessuno più sa ricordare e che si perdono nell’amnesia individuale e collettiva. Di questa assenza di senso in cui sprofonda il mondo Giovanni, il protagonista, si fa testimone e nel suo peregrinare ce la restituisce goccia a goccia. Comincia a farlo dalla morte del padre, un artista folle e violento che oscilla sempre “tra bestia e cosa”, dedito “nel suo torvo zelo” a costruire “cose strane e senza senso”, sculture fatte di ferraglia, di cavi e di tubi, e dalla scomparsa del fratello, lasciato morire di freddo dal padre. È allora che Giovanni, cacciato dalla baracca in cui vive, si allontana dalla borgata dove è cresciuto, tra le rotaie morte della ferrovia e le mura di un acquedotto romano, poco lontano dallo sfascio, la discarica presso la quale prima lui poi il padre hanno lavorato.

Nel suo errare attraverso un paesaggio che trascende la realtà sperimentale, lungo il fiume e per “campi spenti”, in un mondo glaciale sempre più infido dove si aggirano cani pronti a sbranare chiunque e a sbranarsi tra loro, e dove “il suono di niente che ha sostituito il vento riempie l’aria intorno a lui”, Giovanni assiste a sparizioni, uccisioni, suicidi, all’assedio della città, alla follia che ormai tutto pervade in un crescendo irrefrenabile di pazzia, angoscia, paura. Poi arriva l’acqua, a cui non sembra più possibile sottrarre terra e memoria: “E vede l’acqua d’acciaio gonfiarsi al centro e ai bordi. La vede uscire in piccoli schizzi e ondate. Cammina tra le pozze e ne respira le gocce. Dietro di lui il fiume che cresce si raccoglie in onde bianche e si getta avanti”. Solo la parola pare sottrarsi alla furia degli elementi, e ogni tanto Giovanni racconta frammenti di apologhi, seguito da un’ombra e spronato da una voce, forse la voce narrante che di tanto in tanto si palesa e lo esorta a testimoniare: “Non sono niente se non la voce che deve dire queste parole”.

Giovanni non giudica e non ha messaggi, perché non è questo il suo compito. Nell’insensatezza di un mondo dove ogni cosa ormai è fioca nella memoria – “un’insensatezza che è costruzione e sfacelo” – deve solo testimoniare, anche se non vuole. È costretto a farlo fino alla fine poiché ha un dono raro – vede qualcosa che nessuno vede. E chi legge il libro sa che non può non credergli, perché, com’è scritto nel Vangelo: “Quest’è quel discepolo, che testimonia di queste cose, e che ha scritte queste cose: e noi sappiamo che la sua testimonianza è verace”. Come il discepolo prediletto di Gesù, Giovanni è stato scelto per essere il testimone della fine dei tempi e per sottrarre al nulla la narrazione di ciò che fu: “Questo ho visto, questo gli ho raccontato”.

Andrea Esposito imprime alla storia di Giovanni un ritmo percussivo grazie a una paratassi esasperata che incalza chi legge, comunica ansia fin dalla prima pagina e non lascia scampo. I periodi sono brevi, a volte brevissimi, e giustapposti, in una suggestiva assenza di gerarchia perché le cose accadono e basta. Nulla è subalterno o secondario in questa narrazione di grande forza visionaria e dall’intenso potere evocativo dovuto all’accostamento stridente di oggetti inconsueti. Ogni scheggia di racconto è ugualmente importante, e l’assenza di un rapporto di supremazia e subordinazione nel periodare comunica, non meno della landa desolata con il suo diffuso senso di tragedia dentro la quale Giovanni si muove, un senso di claustrofobia e di minaccia incombente. E la reiterazione insistita, con parole e intere espressioni di un linguaggio volutamente dissonante, contribuisce a ribadire l’inesorabile urgenza del racconto e il rovello mentale del protagonista consumato da una sconfinata melanconia.

Nella sua “solitudine tremenda e senza scopo, minata dal freddo, dalla fame e dalla malattia”, pur temendo “quello che le storie nascondevano perché sembrava dilagare oltre le storie e spalancare un vuoto intorno al suo corpo”, Giovanni avanza su una scena beckettiana tra macerie e rifiuti, su fiumi divenuti ormai lastre di ghiaccio, in un gelo che tutto avvolge “in una sorda costanza”, senza smettere un solo istante di testimoniare la sua visione dei destini ultimi dell’umanità e del mondo.

franca.cavagnoli@unimi.it

F Cavagnoli è scrittrice e traduttrice