Bambini perduti e coppiette allo sbaraglio

di Franco Pezzini

dal numero di settembre 2016

27 dicembre 1904: al Duke of York’s Theatre di una Londra in clima natalizio debutta un’opera confezionata sotto i più fausti auspici, e che in effetti avrà enorme successo. Nei panni fintamente selvatici del ragazzino protagonista c’è in realtà una graziosa attrice di trentasette anni (è nata nel 1867), Nina Boucicault, figlia d’arte – i genitori sono il commediografo Dion Boucicault e un’altra attrice, Agnes Kelly Robertson – ma la presenza di una donna nel ruolo sarà costante anche in successive edizioni. Si tratta di Peter Pan; or, the Boy Who Wouldn’t Grow Up, e da quella storia surreale e divertente, commovente ma senza eccessi melensi con bambini, indiani & pirati, l’autore J. M. Barrie trae un noto romanzo che nel 1953 Walt Disney trasporrà a cartoni animati. Per cui gente divertita che esce dal teatro, bambini vocianti – allo spettacolo every evening delle otto se ne abbina un secondo every afternoon alle due per catturare il pubblico più ampio possibile – e insomma allegria generale. Eppure la storia è più lunga, e guarda a un contesto decisamente più meditabondo.

C’era una volta una bambinaia

Tutto inizia con un romanzo per adulti, The Little White Bird, 1902, e con una coppietta di classe sociale modesta. Lei – Mary – è una bambinaia, lui un postino che fa anche il pittore. Litigano, paiono dividersi, tornano insieme, si sposano e hanno bambini; incontrano anche difficoltà economiche, ma le superano. Ciò che non sanno è che al loro fianco agisce come angelo protettore, zitto zitto, il quarantenne capitano W. alter ego dell’autore: è lui ad aiutarli sempre, a trovare segretamente il modo di farli riconciliare e di sovvenire ai loro bisogni. A un certo punto viene scoperto, ma sempre senza incontrare Mary: frequenta invece ai giardini il piccolo David che sta crescendo, e a cui racconta una storia meravigliosa. Quella di Peter, il bimbetto che vivrebbe in una dimensione incantata proprio lì nei Kensington Gardens, popolati da fate e creature fantastiche… Ed è questa porzione del romanzo (capitoli 13-18) che nel 1906 gli editori Hodder & Stoughton ritaglieranno pubblicandola a parte con qualche modifica, e destinando tale Peter Pan in Kensington Gardens a un pubblico infantile. Ma già prima il personaggio è parso così promettente da spingere l’autore a riproporlo appunto per la play del 1904, e dove a dispetto del titolo Peter sembra cresciuto: e da quella fantasia modellerà il secondo romanzo Peter and Wendy, 1911 (poi rititolato Peter Pan and Wendy, 1921, e spesso in seguito semplicemente Peter Pan). Una buona occasione di riflettervi è offerta dalla sontuosa edizione Bur Deluxe del dittico, Peter Pan nei Giardini di Kensington – Peter e Wendy, con la festa di illustrazioni – godibili in ampio formato – di Arthur Rackham e F. D. Bedford (e una mappa dei Giardini di Angelo Valenti, trad. dall’inglese di Aurelia Scorsone, pp. 378, € 16, Milano 2015).

Una delle illustrazioni di Arthur Rackham

Il fatto è che, anche estrapolato dal contesto un po’ malinconico di The Little White Bird, la pirotecnia di trovate buffe e surreali di Peter Pan in Kensington Gardens e lo stesso sfarfallio giocoso delle (strepitose) immagini d’accompagnamento di Rackham non impediscono al lettore attento di cogliere altro: non solo un tessuto piuttosto strano di suggestioni folkloriche dal sapore pagano (il rapporto genetico tra bambini e uccelli, il profilo panico di Peter associato a una capretta…) ma rigurgiti di dolore sul tema della mortalità infantile, sulla sostituzione di bambini morti con fratellini vivi che ne recano il carico (Peter è modellato sul fratello di Barrie, David, morto ragazzino per un incidente, e sembra che l’autore da piccolo ne vestisse gli abiti per sostituirlo agli occhi della madre devastata), sull’importanza di uno psicopompo che si occupi di questi piccoli perduti. Ma anche nel secondo romanzo, persino più lieve e scatenato, la malinconia non è evocata solo dal tema finale della perdita dell’infanzia, ma da quello continuamente richiamato dei Lost Boys che vogliono una mamma (almeno di adozione, e salvo dimenticarsi rapidamente della propria). Bambini perduti che alla fine trovano tutti – a parte Peter, che ha altri progetti – una famiglia, in una conclusione rassicurante che richiama però certi sogni dove una realtà dolorosa cerca un’impossibile, fantasiosa ricomposizione.

Però a questo carico di malinconia del dittico di Peter si abbina in modo defilato un’altra componente di vago disagio. Al di là della fuga nell’orizzonte incantato dei Giardini o di Neverland, la realtà (post)vittoriana in scena non è un mondo di agi: la famiglia Darling di Peter and Wendy non è quella benestante del cartone Disney (il padre è un impiegato che cerca di risparmiare, la tata di casa è un cane…), e del resto già la coppietta di The Little White Bird se la cava solo per l’aiuto dell’angelico protettore. Certo, non si è più nel contesto della Coketown di Hard Times di Dickens, 1854 (che «era un trionfo di fatti: in essa non c’era nemmeno l’ombra della fantasia»), ma per chi non abbia paracaduti economici o di lignaggio i «tempi duri» restano. Per una coppietta di onesti lavoratori che si salva, un’altra precipita: soprattutto quando a manovrare nell’ombra non è un angelo ma un diavolo tentatore. E può essere interessante accostare a questa lettura un’altra di tipo completamente diverso.

Il pellegrinaggio di Gustave Doré

Quando nel 1869 viene suggerito a Gustave Doré di produrre un reportage a immagini su Londra, si è ben lontani dall’immaginare cosa produrrà. L’immenso incisore si cala nella metropoli vittoriana, occhieggia, resta colpito: e nel 1872 se ne esce con London: a pilgrimage, di grande successo di pubblico e che scatena invece un putiferio tra i critici. Fotografando in 180 tavole una Londra fuligginosa, sordida, poverissima e lasciando come sullo sfondo le quinte teatrali di quella grandiosa, l’artista non compie un’operazione neutra, ma certo non usa un filtro deformante. In scena non è solo la miseria (che in città, in quegli anni, constatano anche Marx ed Engels) ma la fatica di vivere, l’invecchiamento precoce, le condizioni penose dei bambini. Tutte realtà evocate chiaramente nella narrativa coeva, e non solo da Dickens, ma che l’immagine visiva (tanto più di un artista noto per illustrare i classici con potenza e fantasia) rende persino più scioccanti.

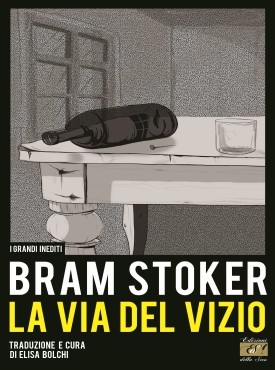

E non si parla solo dei paria della società, perché in assenza di ammortizzatori e dove manchi un tessuto familiare forte il precipizio è sempre dietro l’angolo: bastano una malattia o cattivi affari. O l’alcool, come nella Londra da incubo che emerge nel romanzo d’esordio di Bram Stoker, il dramma sociale The Primrose Path, 1875, da poco proposto dalle Edizioni della Sera con il titolo La via del vizio (il senso del titolo originale dall’Amleto «Il sentiero delle primule» è al tempo ormai sinonimo di vita licenziosa: a cura di Elisa Bolchi, postfazione di Giorgio Leonardi, pp. 184, € 14, Roma 2016). La storia del carpentiere dublinese Jerry O’Sullivan che, contro il parere dei suoi cari, lascia la situazione decorosa e protetta del proprio paese per farsi assumere a Londra in un teatro, lo vede precipitare in un gorgo di abusi alcolici fino a esiti di assoluta tragedia. Dove la svolta irreversibile è impressa dalla caduta nella cosiddetta «botola del vampiro» (suggestione interessante per il futuro autore di Dracula) utilizzata per far apparire e sparire i personaggi dal palcoscenico: a seguito infatti dell’assenza per infortunio il carpentiere ormai dedito all’alcool perde il lavoro, e inizia una penosa epopea di spoliazione della casa da parte della candida moglie Katey per vendere tutto il possibile e nutrire la famiglia. La terribile scena finale lascerà, ancora una volta, dei bambini «perduti»

E non si parla solo dei paria della società, perché in assenza di ammortizzatori e dove manchi un tessuto familiare forte il precipizio è sempre dietro l’angolo: bastano una malattia o cattivi affari. O l’alcool, come nella Londra da incubo che emerge nel romanzo d’esordio di Bram Stoker, il dramma sociale The Primrose Path, 1875, da poco proposto dalle Edizioni della Sera con il titolo La via del vizio (il senso del titolo originale dall’Amleto «Il sentiero delle primule» è al tempo ormai sinonimo di vita licenziosa: a cura di Elisa Bolchi, postfazione di Giorgio Leonardi, pp. 184, € 14, Roma 2016). La storia del carpentiere dublinese Jerry O’Sullivan che, contro il parere dei suoi cari, lascia la situazione decorosa e protetta del proprio paese per farsi assumere a Londra in un teatro, lo vede precipitare in un gorgo di abusi alcolici fino a esiti di assoluta tragedia. Dove la svolta irreversibile è impressa dalla caduta nella cosiddetta «botola del vampiro» (suggestione interessante per il futuro autore di Dracula) utilizzata per far apparire e sparire i personaggi dal palcoscenico: a seguito infatti dell’assenza per infortunio il carpentiere ormai dedito all’alcool perde il lavoro, e inizia una penosa epopea di spoliazione della casa da parte della candida moglie Katey per vendere tutto il possibile e nutrire la famiglia. La terribile scena finale lascerà, ancora una volta, dei bambini «perduti»

Il gotico sociale

The Primrose Path è più o meno coevo al reportage di Doré, e la catabasi di Jerry nella miseria e nell’aberrazione guarda in fondo ai soggetti colti dall’incisore: in entrambi i casi l’occhio sulla Madre (o piuttosto Matrigna) Londra è quello di un estraneo – irlandese o francese – venuto da oltremare. Il romanzo, inquadrabile nella categoria dei temperance novel, i testi cioè simpatizzanti con quel temperance movement sorto nella prima metà dell’Ottocento per denunciare l’abuso di alcolici e proporre anzi un’astensione assoluta da tale fonte di diffuse degradazioni, ha in realtà un fitto sottotesto simbolico: il diavolo denunciato in azione dal movimento appare qui incarnato dai loschi compari di Jerry e in particolare dall’infame oste Grinnell che si è fatto un pensierino su Katey, e vuol metterne fuori gioco il marito. La scelta del proletario Jerry di innalzare il suo status arricchendosi a Londra è stigmatizzata come un patto col diavolo, non a caso nel teatro si deve interpretare un Faust: e se la situazione sociale è ben diversa, può darsi che Stoker ripensi a queste pagine quando tre anni dopo lascia Dublino per recarsi proprio a Londra a lavorare in un teatro (e non è nemmeno astemio). Nei fatti The Primrose Path finisce col configurare una sorta di gotico sociale: e il taglio quasi teatrale che conferma l’amore di Stoker per i palcoscenici (pochi ambienti, dialoghi serrati, forza drammatica, titolo shakespeariano e vaghi echi dall’Otello) offre a una prova giovanile estrema fluidità e leggibilità.

franco.pezzini1@tin.it

F Pezzini è saggista