Anatomia di un fallimento

di Mirco Dondi

Francesco Pellegrini

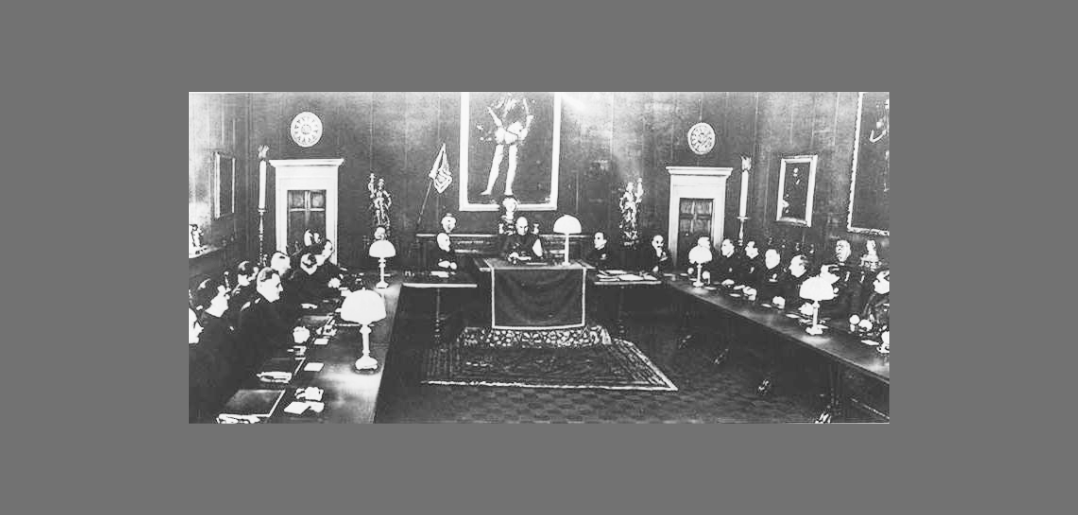

L’ultima seduta del Gran Consiglio del fascismo

pp. 256, € 20,

Biblioteca Clueb, Bologna 2021

Il 25 luglio 1943 è una delle date più note della storia d’Italia del Novecento poiché segna la fine del regime fascista, maturata in una riunione fiume del Gran Consiglio del fascismo terminata alle 2.20 del 25 luglio. È un momento spartiacque, lo stesso Mussolini ne è consapevole e prevedendo l’asprezza della discussione impedisce che sia presente uno stenografo, come invece richiesto da Dino Grandi, il regista dell’operazione che pone fine alla vita del regime. Di un così cruciale consesso non esiste un verbale, ma sono numerose e, spesso analitiche, le testimonianze messe per iscritto da buona parte dei partecipanti. Con pazienza certosina, e non senza la necessaria acribia, Francesco Pellegrini ha ricostruito il verbale inesistente, rispettando l’andamento della discussione e mettendo in parallelo – a beneficio del lettore – eventuali difformità e sfumature tra una ricostruzione e l’altra. Ne esce un testo insospettabilmente gradevole per la linearità narrativa, senz’altro capace di appassionare anche i non esperti poiché la vicenda si agita su un crescente dramma collettivo – la Sicilia è occupata dagli anglostatunitensi, la Calabria lo sarà il 3 settembre – che scatena una resa dei conti fra gli esponenti del regime e Benito Mussolini.

Il lavoro è impostato lungo tre fasi: un prologo nel quale alcuni dei protagonisti si preparano alla seduta (notevole il lavoro di persuasione di Dino Grandi) o anticipano i loro umori, come avviene per lo sfiduciato Emilio De Bono. I partecipanti sono al corrente dell’ordine del giorno Grandi e i fascisti oltranzisti individuano nella proposta della gerarca bolognese la fine del regime. Messe in tavola le carte, segue il nucleo centrale e più ricco del lavoro, imperniato sulla discussione, con gli interventi dei protagonisti non in grado di prevedere quale maggioranza si formerà. Dino Grandi a inizio seduta con Cesare Maria De Vecchi dirà: “Chissà come finirà perché non sappiamo se riusciremo a spuntarla” né tantomeno apparivano chiare le conseguenze legate all’allontanamento di Mussolini. Il libro si chiude con gli eventi immediatamente successivi al 25 luglio, a cominciare dal tentativo di Grandi di instradare la corona verso la scelta del generale Enrico Caviglia – che aveva ricevuto benemerenze britanniche – quale nuovo presidente del Consiglio.

Sull’accantonamento di Mussolini anche i ceti industriali, sin dall’inizio del 1943, avevano espresso un parere positivo ventilando un fascismo senza Mussolini. La piega rovinosa del fronte militare, costellata non soltanto da sconfitte ma da diserzioni, accelera trame preparate da tempo. Il 22 luglio il re, velatamente, cerca di far capire a Mussolini che la sua stagione è terminata, “sono tempi brutti per lei”, e in termini più chiari il sovrano dichiara la necessità di porre fine all’alleanza con la Germania sulla quale Mussolini sembrerebbe acconsentire, salvo poi elogiare i tedeschi durante la seduta per l’aiuto “generoso e solidale”. Vittorio Emanuele III mantiene una patina di ambiguità nel colloquio, da un lato cerca di mettere alle strette il capo del fascismo, dall’altro lo rassicura: “E se, per assurda ipotesi, tutti dovessero abbandonarla, io sarei l’ultimo a farlo”. Non è che l’anticipazione della trama sottile e allusiva che si sviluppa nella seduta del Gran Consiglio il 24 e il 25 luglio, quando diverse situazioni di tensione che avevano attraversato la storia del regime (fra queste il rapporto tra Mussolini e la corona) giungono a un punto di non ritorno. Ancora prima della discussione c’è il tentativo esplicito di Dino Grandi di indurre Mussolini a porsi in disparte: “Ti chiedo di rinunciare alla riunione e di deporre nelle mani del Re il tuo ufficio di Primo ministro”. La risposta però è altrettanto netta: “Io non cedo i poteri a nessuno”. Un’insopprimibile dipendenza dal ruolo di comandante che porta Mussolini a vedere quello che non c’è più: “Il fascismo è forte”.

L’interesse del libro, anche e soprattutto per le nuove generazioni, sta nella straordinaria disamina critica del ventennio esplicitata dagli stessi alti gerarchi fascisti. L’imminenza della fine rende tutti più opportunisticamente sinceri, al fine di salvare il proprio operato e scaricare su altri il peso delle responsabilità. Una resa dei conti che non attraversa soltanto il piano militare, ma investe altri momenti e altri aspetti del regime: fra questi la formazione della classe dirigente del partito e le carriere militari, entrambi gli aspetti fondati non sul merito ma frutto di un rapporto di lobby e clientele. La storiografia ha ampiamente documentato il malaffare del regime (fra i tanti: Il fascismo dalle mani sporche. Dittatura, corruzione, affarismo curato da Paolo Giovannini e Marco Palla, Laterza, 2019; Mauro Canali, Mussolini e i ladri di regime. Gli arricchimenti illeciti del fascismo, Mondadori, 2019). Nella seduta il ras di Cremona, Roberto Farinacci, si erge tra gli accusatori più severi sostenendo che “il Partito ormai non ha più che una scarsa aderenza alla nazione”. Alla gerarchia si è sostituita la burocrazia impedendo di eliminare gli elementi indegni e incapaci. Analoghe critiche al partito giungono da Grandi che difende le leggi liberticide degli anni venti lamentando che non sono state onestamente applicate.

Farinacci e Grandi sono promotori di due diverse strategie di uscita. Per il primo occorre rinsaldare la dittatura, continuare la guerra e realizzare un comando unico con i nazisti, per il secondo occorre ritornare allo Statuto (quindi alla democrazia). Rivolgendosi a Mussolini e mentendo spudoratamente, al fine di instradare il Gran Consiglio verso la sua soluzione, Grandi afferma: “La quale dittatura, Duce, non è mai stata nella tua personale condotta, ma piuttosto nel sistema, cioè in un eccessivo rigore di polizia, nelle interferenze del partito”. Lo spartito della seduta si muove quindi fra critiche all’operato militare (le più severe provengono dai gerarchi che vogliono continuare a combattere con i nazisti), critiche al partito e al suo funzionamento, ma anche tra ipocrisie e mezze verità. I firmatari della mozione Grandi cercano di aggirare l’ostacolo della rimozione del capo parlando di condivisione delle responsabilità per alleggerire il carico che grava su Mussolini e garantire un maggiore coinvolgimento del sovrano e della nazione incarnata, nelle loro parole, dalla dinastia e non più dal partito. I dissenzienti constatano l’impossibilità di difendere la penisola e sono più realisti nel leggere il quadro militare e nell’interpretare il malcontento popolare (da qui si comprende l’adesione alla mozione Grandi) rispetto all’oltranzismo cieco di coloro che rimangono fedeli a Mussolini, una piccola minoranza di 7 persone rispetto ai 19 che approvano la linea di Grandi.

I pronunciamenti di voto verso la mozione Grandi tradiscono l’incertezza e il peso del distacco. Tullio Cianetti si pente il giorno dopo. Nulla è liscio, come potrebbero indicare i numeri, perché si incrociano le storie personali (non c’è solo il conflitto familiare tra Ciano e Mussolini), la condivisione di una stagione politica sin dalle sue origini: vale per Farinacci e per coloro che votano con Dino Grandi, i quadrumviri De Vecchi, De Bono, Giovanni Marinelli – socialista nel 1912 che poi segue Mussolini –, Luciano Gottardi, fascista sin dal 1920, e l’agronomo già ministro dell’agricoltura Carlo Pareschi, questi ultimi quattro – assieme a Ciano – scontano la conseguenza della loro scelta con la fucilazione a Verona nel gennaio 1944. Gli altri 13 firmatari dell’ordine del giorno Grandi sono invece condannati in contumacia.

A parte la divisione in due gruppi che si delinea nel Gran Consiglio, emergono antiche tracce di rivalità personali anche fra i firmatari della stessa mozione. Non erano buoni i rapporti tra Bottai e Ciano e, sull’altro versante, tra Galbiati e Farinacci, ma la ragnatela di insofferenze e odi – per ragioni lontane o presenti – è decisamente più articolata e va a merito del testo avercela restituita. Allo stesso modo, la figura di Dino Grandi emerge con il peso delle sue ambiguità diplomatiche e dei suoi cambi di linea. Rivalità e odi sono spesso stati fomentati dallo stesso Mussolini, per mantenere il centro della scena ed evitare che personalità troppo forti e autonome ne minassero il ruolo.

mirco.dondi@unibo.it

M. Dondi insegna storia contemporanea all’Università di Bologna