Beati gli inquieti, e chi sa leggerli

recensione di Francesca Valente

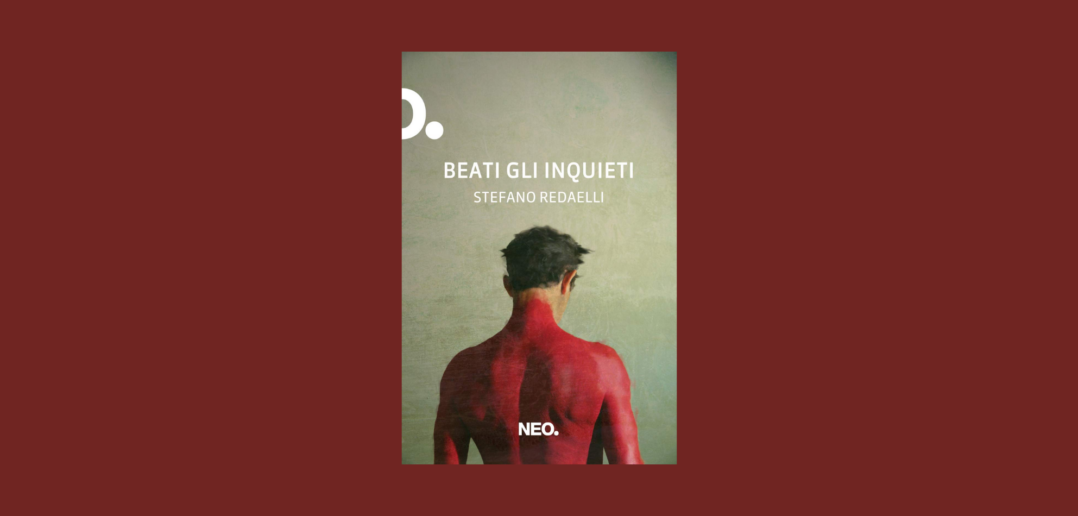

Stefano Redaelli

Beati gli inquieti

Neo edizioni, Castel di Sangro, 2021

Un uomo che da molto tempo studia la follia e ora intende scriverne un libro chiede di poter trascorrere una settimana in un “centro di riabilitazione psichiatrica”, per confondersi con i matti e dunque vederli da vicino, nella convinzione che solo così avrà le risposte alle domande che nei libri non può più trovare. Questo l’ingresso nel romanzo Beati gli inquieti di Stefano Redaelli, professore di Letteratura Italiana, studioso delle relazioni tra scienza, letteratura, spiritualità e, come il protagonista del suo libro, da anni esploratore degli abissi (o delle cime elevatissime) della mente folle. Pubblicato dalla sempre coraggiosa e avventurosa Neo Edizioni nel febbraio di quest’anno, il romanzo è un viaggio di tre settimane – giacché Antonio, il protagonista, decide che una non è sufficiente per comprendere davvero, per andare “oltre questo spazio in cui la follia è incubata” – nel disagio mentale qui incarnato da alcune figure esemplari, ciascuna con un linguaggio proprio (lirico, scientifico, indagatore, opprimente, filosofico, a seconda dei casi), una propria modalità di stare nello spazio consentito, una propria forma tuttavia sempre cangiante, imprevedibile com’è naturale che sia. Antonio, reduce da esercizi spirituali, pellegrino, e intriso di conoscenza delle Scritture, vede nell’“autoricovero a fini letterari” una naturale prosecuzione del suo percorso esistenziale: di uomo e di ricercatore. Grazie ai genitori, pronti ad accondiscendere a ogni bizzarria del figlio, prende contatti con una struttura psichiatrica che ha un nome lieve e imprendibile, la Casa delle Farfalle, e d’accordo con la Dottoressa che la sovrintende (altra figura simbolica e non così facilmente definibile) prende possesso di una stanza della clinica e da quella osserverà i suoi compagni di viaggio, cercando di coglierne i movimenti remoti e di “sognare più forte, mettermi in ascolto degli dèi”.

Un uomo che da molto tempo studia la follia e ora intende scriverne un libro chiede di poter trascorrere una settimana in un “centro di riabilitazione psichiatrica”, per confondersi con i matti e dunque vederli da vicino, nella convinzione che solo così avrà le risposte alle domande che nei libri non può più trovare. Questo l’ingresso nel romanzo Beati gli inquieti di Stefano Redaelli, professore di Letteratura Italiana, studioso delle relazioni tra scienza, letteratura, spiritualità e, come il protagonista del suo libro, da anni esploratore degli abissi (o delle cime elevatissime) della mente folle. Pubblicato dalla sempre coraggiosa e avventurosa Neo Edizioni nel febbraio di quest’anno, il romanzo è un viaggio di tre settimane – giacché Antonio, il protagonista, decide che una non è sufficiente per comprendere davvero, per andare “oltre questo spazio in cui la follia è incubata” – nel disagio mentale qui incarnato da alcune figure esemplari, ciascuna con un linguaggio proprio (lirico, scientifico, indagatore, opprimente, filosofico, a seconda dei casi), una propria modalità di stare nello spazio consentito, una propria forma tuttavia sempre cangiante, imprevedibile com’è naturale che sia. Antonio, reduce da esercizi spirituali, pellegrino, e intriso di conoscenza delle Scritture, vede nell’“autoricovero a fini letterari” una naturale prosecuzione del suo percorso esistenziale: di uomo e di ricercatore. Grazie ai genitori, pronti ad accondiscendere a ogni bizzarria del figlio, prende contatti con una struttura psichiatrica che ha un nome lieve e imprendibile, la Casa delle Farfalle, e d’accordo con la Dottoressa che la sovrintende (altra figura simbolica e non così facilmente definibile) prende possesso di una stanza della clinica e da quella osserverà i suoi compagni di viaggio, cercando di coglierne i movimenti remoti e di “sognare più forte, mettermi in ascolto degli dèi”.

Ed eccoli allora arrivare al lettore uno dopo l’altro, rincorrendosi nella mente di Antonio e pure quindi nella nostra, i coprotagonisti di quest’opera che ha un che di teatrale: Carlo ha i calli sulle mani, Simone naviga nei libri; Cecilia è poeta, è poesia, muta e trasmuta – non è solo questione di trucchi – a volte diventando l’opposto di sé; Angelo è artista, dialoga con gli uomini del potere, elabora test dell’FBI e conosce le cure (le ha inventate lui stesso) di ogni genere di malanno; Marta profuma di fiori, è suadente e seducente, non si può che soccombere alla sua bellezza. All’origine del ricovero di tutti loro c’è forse sempre un non riconoscimento: del loro valore, dei loro talenti, della loro genialità. O forse semplicemente della loro differenza. Antonio è ammesso, accolto, purché s’impegni a conquistarsi la fiducia dei pazienti ricoverati: fiducia e prudenza, gli chiede la Dottoressa, perché con uno psicotico è “meglio non entrare in una relazione stretta”. Cosa che non gli riuscirà affatto, anzi dalle personalità pur sfuggenti degli altri ricoverati sarà travolto, lasciando che siano loro a gestire il tempo e le azioni, a dirigere la messinscena del Piccolo Principe che occupa significativamente parte del romanzo, a scombussolargli i pensieri e farlo dubitare della realtà. Ci parla di deserti, Redaelli, in uno dei numerosi elenchi puntati – una soluzione tutt’altro che casuale – che frammentano e ricompongono il testo, per dirci di quel che hanno in comune con la follia:

- l’abbandono,

- la sconnessione,

- lo spopolamento.

Sconnessi dal mondo, gli uni dagli altri ma forse non da sé stessi, sono i ricoverati che popolano questa realtà volatile nella quale il lettore è invitato a entrare a patto che sappia conquistarsi – come Antonio con i ricoverati – la fiducia della voce narrante e di andare fino in fondo, non mollare la presa sulla storia. Non abbandonare. Perché la rivelazione non può che giungere alla fine, ed è opportuno attendere con pazienza per capire meglio, è necessario compiere questa esplorazione insieme ad Antonio e i compagni senza tirarsi indietro, senza farsi intimorire dalla frequente confusione dei punti di vista, dalla commistione di poesia, teatro, mistica religiosa, saggio filosofico, che l’autore ritiene funzionali alla storia. La scrittura e l’organizzazione del romanzo – con i suoi tre capitoli, uno per ciascuna settimana trascorsa nella Casa, un prologo di Antonio che spiega l’origine del progetto, un epilogo che svela quale sia l’unico modo per dire la verità, e un allegato bizzarro che è un ulteriore invito a continuare l’esplorazione personale – non sottraggono spazio alla follia ma al contrario ne fanno il corpo stesso del libro, con una voce, una forma, un aspetto che sono la sommatoria delle voci e delle forme e degli aspetti dei protagonisti.

Forse la chiave è la voce.

Si entra da lì nel mondo della follia.

Ogni folle ha la sua voce, il suo discorso. In tutto questo tempo, in fondo, non ho fatto altro che dare loro una voce. E forse basta questo: ascoltare.