Plutone nella rete

dal numero di dicembre 1988, lo storico intervento di Cesare Garboli sulle Lezioni Americane di Italo Calvino

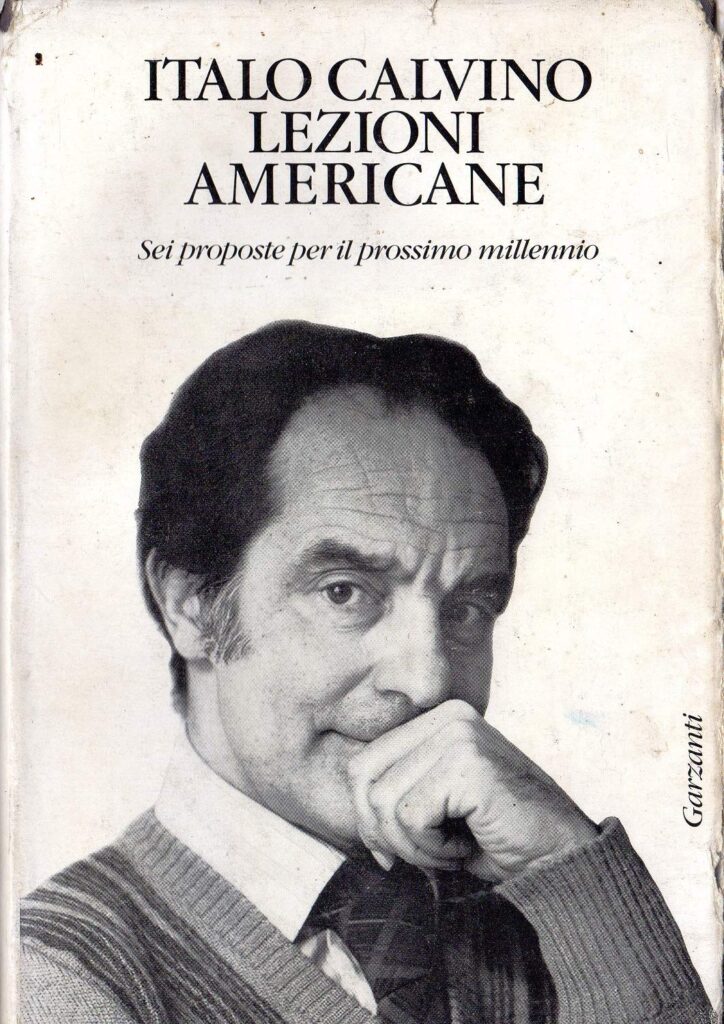

Con tutto il suo amore per le fiabe e le sue origini micro-epiche, neorealistiche, picaresche, non si può dire che Calvino sia uno scrittore “orale”. Tutt’altro. E, in un certo senso, neppure uno scrittore felice. Per conoscere la felicità, in letteratura, bisogna essere trasandati, approssimativi, involontari, casuali, tutto ciò che Calvino, al contrario, finì col detestare – come se il primo degli imperativi che ci spingono alla letteratura fosse diventato per lui un severo principio alchimistico, un bisogno di separazione. Il bisogno di separare la sostanza della letteratura da un’infezione contagiosa, da un istinto pasticcione di vitalità e di totalità. Viene da chiedersi: quanto c’è di esatto (e magari di leggero) in questo imperativo, e quanto di misterioso e perverso? Tra le Poetry Lectures che Calvino era stato invitato a tenere all’università di Harvard, nel Massachusetts, e che oggi, purtroppo, col titolo Lezioni americane, girano il mondo senza di lui, ce n’è una che s’intitola: Molteplicità. Essa si apre con la citazione di un noto passo di Gadda, uno scrittore che Calvino cominciò ad amare quasi controvoglia, e, in una certa misura, contro se stesso. Il passo, tratto dal Pasticciaccio, concerne la relazione infinita tra le cose. Calvino si mostra attirato dall’idea gaddiana del romanzo come “rete” (come “garbuglio”); anzi, talmente attirato dalle implicazioni filosofiche del “pasticcio” così come ci sono state rivelate da Roscioni in un libro ormai famoso, da concentrare tutto il suo interesse sul modello razionale, sul paradigma del grande sogno combinatorio di Gadda, cioè sulla possibilità di riduzione del “pasticcio” al rigore esatto di un metodo ancora perseguibile di conoscenza. L’interesse di Calvino colpisce la possibilità, scientifica non meno che teorico-letteraria, di sconfiggere il pasticcio e di neutralizzarlo. Come se Calvino volesse prestare a un romanziere-cavia gli strumenti di controllo, di verifica, di terapia, il camice, le pinzette, il macchinario elettronico di uno scrittore-medico. Che questi strumenti, di natura più o meno mentale, siano o no raccomandabili ai romanzieri del prossimo millennio è questione opinabile.

Più interessante sarà chiedersi che cosa abbia spinto Calvino a farsi apostolo così solerte, ma (a giudicare da queste Lezioni) anche così malinconico, di una religione sempre più asettica della letteratura. Si crede oggi che un certo gusto scientifico, applicato alla letteratura (idea, o aspirazione, di perfezione geometrica e combinatoria) si sia formato in Calvino col tempo, a prezzo di lacerazioni e di delusioni. Può darsi. Lo stesso Calvino ha più volte fatto circolare quest’immagine di sé, mettendo tali pietre sul suo passato di narratore neorealista e di ideologo degli anni Cinquanta da stentare a riconoscersi egli stesso nei suoi primi libri, nati “anonimamente dal clima generale di un’epoca”. Dunque uno scrittore che avrebbe compiuto intorno al proprio asse, spostandosi dall’ideologia dell’impegno a quella del gioco, una rotazione di 180 gradi. E andata proprio così? Io non riuscirò mai a convincermi che tra il Calvino delle Lezioni americane, con tutto il suo splendore mortificato, e il Calvino bellicoso (“minaccioso”, diceva Cecchi) di Sfida al labirinto e del Midollo del leone, si sia veramente consumata una palinodia. A far lezione, nelle conferenze americane, è ancora il Calvino delle guerre dichiarate ai mostri, il Calvino del mare dell’oggettività, ossessionato non dalla pesantezza (non da Saturno, esatto e rigoroso non meno di quanto sia leggero e versatile Mercurio), ma dalla resistenza opaca e fangosa di tutto ciò che si nasconde nei sotterranei del mondo, da tutto ciò che è “plutonico”, se proprio vogliamo stare agli dèi e agli astri (e, magari, alla geologia). Fino a che punto si spinge, nel passato di Calvino, questa subdola guerra? Fino a che punto il Calvino ideologo, saggista, teorico della letteratura non fa che parlarci, oggi come ieri, commentandolo, analizzandolo, glossandolo in termini ora politici ora scientifici, di tutto ciò che il narratore intravede, ma tiene ben fermo e nascosto, dietro le favole e il gusto del meraviglioso? C’è una tristezza rivelatrice, e, in certo modo, inconsolabile, nel fotografare la vita di uno scrittore bloccandola tra due estremi, tra il primo e l’ultimo libro. Ma, se dovessi avviare un lettore nel prossimo millennio a queste Lezioni americane, comincerei subito col fargli leggere il primo, memorabile libro di Calvino fuori dalla prospettiva (e dalla convenzione) picaresca e partigiana. Farei subito privilegiare, nel Sentiero dei nidi di ragno, il rapporto che la vita infantile intrattiene con la vita adulta: rapporto antagonistico di un ragazzo selvaggio e fantastico con la vita incomprensibile, infida, ambigua, sfuggente, indegna dei “grandi”. E questo il vero tema del Sentiero dei nidi di ragno. I nidi di ragno! C’è in questa metafora un destino: il correre nei boschi, rifugiarsi nella tana solitaria, il vivere tra gli alberi, dove si possono fare a pezzi i piccoli corpi dei grilli dalla faccia di cavallo verde e combinare strani mosaici con le loro zampe — “dove non c’è differenza tra il gioco e la vita”. Si può essere Calvino più di così?

Ma, proprio per questa ragione, credo che sia stato un inganno, un inganno storico (la fatalità piena di malintesi dei talenti precoci) a illudere Calvino sulla sua felicità di “anonimo narratore orale”. Questa felicità, nei libri di Calvino, è un sogno. Riflessa, studiata, mediata, la scrittura di Calvino non è mai felice perché non è mai sprofondata nella realtà, e non fa camminare il mondo; è una scrittura che non si muove (Calvino è un narratore di situazioni ferme), indifferente all’evolversi della realtà quanto curiosa della sua complicazione; quindi felice di riflesso, per una ragione perversa, perché vola via dalla superficie indegna delle cose radendola con rapidità e leggerezza, fuggendone lontano, tracciando infiniti disegni sempre più ramificati, complicati, capziosi. Questa scrittura può essere felice solo del suo pulviscolo: felice per animazione, eccitazione, falsetto, civetteria; felice dentro la sua custodia di cristallo, immune da quei batteri patogeni che sono gli odori e i sapori del mondo, indifferente ai destini che non sono fatti per incrociarsi ma per perdersi e camminare dove non sappiamo, o dove non sappiamo ancora. La realtà, per Calvino, non è mai raccontabile, e non può esserlo; la realtà è un oggetto sotto controllo, guardata a vista, fronteggiata da sapienti dispositivi di calcoli e strategie. La realtà (quanto d’irrecusabile, di drammatico, di evolutivo contiene la realtà) appartiene al dominio del Calvino ideologo, saggista, uomo di cultura, editore; non al dominio del narratore: dove regna una continuità segreta tra il ragazzo offeso che correva nei boschi e il ragazzo invecchiato che gioca con le parole trattandole come dei pezzi sulla scacchiera. Se Calvino ha ruotato su se stesso, lo ha fatto per tornare nel posto magico dei nidi da cui era partito. Il fatto è che a volte è più drammatico, molto più drammatico, perdersi nell’ordine che nel disordine del mondo. Davanti a un libro postumo, viene sempre voglia di accordare il suono di voce della persona perduta con le parole che ci ritroviamo scritte davanti. Non ho mai conosciuto intimamente Calvino, ma ho di lui qualche vivo ricordo personale. Si esprimeva a fatica e, in un certo senso, non aveva ritmo, così da enfatizzare una balbuzie forse immaginaria e da assumere, all’occorrenza, un’aria torva ma fanciullesca, esagerando la sua difficoltà di comunicare. Si trovava a suo agio soprattutto in ambienti “fidati” , dove si sentiva al centro dell’interesse e poteva tenere la scena limitandosi alla parodia di se stesso. Impostare la voce per parlare davanti al pubblico americano non dev’essergli stato affatto facile.

Per uscirne, Calvino ha impostato queste Lezioni nel modo, letteralmente, più “magistrale”, facendosi dotare dalla penna di tutte le qualità (six memos for the next millenium) che oralmente gli mancavano. Si tratta infatti di lezioni che sono, puntualmente, una mise en abìme. Calvino vi parla con esattezza dell’esattezza, con rapidità della rapidità, con molteplicità della molteplicità, ecc. ecc. Più intelligente ancora il modello: discorsivo e didattico; modello di scienziato chiamato a dare notizia di cose difficili ai profani, secondo lo stile specialistico-divulgativo, esatto e mai “brillante” , di cui gli scritti di Planck, tradotti in Italia da Enrico Persico, restano in questo secolo l’esempio insuperato. Il nome di Planck non è casuale. Calvino, parla della natura delle parole come parlerebbe dei quanta: lo stesso flusso pulviscolare, magico, inafferrabile e insieme reale. A questo modello immaginario, se ne uniscono due più diretti e famigliari. Uno è Borges: non solo il Borges fantastico, o metafisico, ma anche il Borges enciclopedista, intrattenitore, conferenziere, un po’ “primo Novecento” capace di citare Plotino e Leibnitz con la stessa disinvoltura con cui ci dà notizia di un paradosso di Chesterton o di Wilde (è quasi una delizia prendere atto del silenzioso decreto con il quale Calvino, affascinato dalla sincronia della “biblioteca” di Buenos Aires, uccide il proprio senso della storia). L’altro modello è Barthes: non il primo Barthes ingordo e congestionato, ma l’ultimo, il malinconico pirronista deluso da tutte le discipline e da tutti i saperi del mondo; Barthes depresso, vinto, ma vinto dalla sua stessa intelligenza più che mai bandée e dall’ingegno sempre in armi. Di Barthes, Calvino si serve per intonare le sue lezioni usando la scienza come espediente retorico (così da vendere agli americani, di straforo, anche un po’ di “sorbonese”). Ma Calvino è meno fallico di Barthes. La sua letteratura non ha bisogno di questa compensazione, e può fare a meno di andarsene in giro in perpetua erezione intellettuale. Aggiungo che rispetto a Barthes il vero punto a favore di queste lezioni è un atteggiamento di cui Calvino va debitore all’anagrafe. Culturalmente, Calvino è di quei soldati, di quegli intellettuali che sono sempre là dove tuona il cannone; o di quei ragazzi che, durante i viaggi, occupato un posto, ne vogliono subito un altro, quello davanti, e anche quello di fianco. Questa mobilità intellettuale, nella sua natura puerile, costituisce un’eccentricità di grande interesse nel panorama italiano del Novecento. E una vivacità che nasce da puerilità intera, limpida, dove nulla c’è di nevrotico: puerilità mercuriale che non si maschera, ma si manifesta trionfale e vittoriosa; e trova infine il suo valore storico inuna congiuntura d’eccezione.

Per uscirne, Calvino ha impostato queste Lezioni nel modo, letteralmente, più “magistrale”, facendosi dotare dalla penna di tutte le qualità (six memos for the next millenium) che oralmente gli mancavano. Si tratta infatti di lezioni che sono, puntualmente, una mise en abìme. Calvino vi parla con esattezza dell’esattezza, con rapidità della rapidità, con molteplicità della molteplicità, ecc. ecc. Più intelligente ancora il modello: discorsivo e didattico; modello di scienziato chiamato a dare notizia di cose difficili ai profani, secondo lo stile specialistico-divulgativo, esatto e mai “brillante” , di cui gli scritti di Planck, tradotti in Italia da Enrico Persico, restano in questo secolo l’esempio insuperato. Il nome di Planck non è casuale. Calvino, parla della natura delle parole come parlerebbe dei quanta: lo stesso flusso pulviscolare, magico, inafferrabile e insieme reale. A questo modello immaginario, se ne uniscono due più diretti e famigliari. Uno è Borges: non solo il Borges fantastico, o metafisico, ma anche il Borges enciclopedista, intrattenitore, conferenziere, un po’ “primo Novecento” capace di citare Plotino e Leibnitz con la stessa disinvoltura con cui ci dà notizia di un paradosso di Chesterton o di Wilde (è quasi una delizia prendere atto del silenzioso decreto con il quale Calvino, affascinato dalla sincronia della “biblioteca” di Buenos Aires, uccide il proprio senso della storia). L’altro modello è Barthes: non il primo Barthes ingordo e congestionato, ma l’ultimo, il malinconico pirronista deluso da tutte le discipline e da tutti i saperi del mondo; Barthes depresso, vinto, ma vinto dalla sua stessa intelligenza più che mai bandée e dall’ingegno sempre in armi. Di Barthes, Calvino si serve per intonare le sue lezioni usando la scienza come espediente retorico (così da vendere agli americani, di straforo, anche un po’ di “sorbonese”). Ma Calvino è meno fallico di Barthes. La sua letteratura non ha bisogno di questa compensazione, e può fare a meno di andarsene in giro in perpetua erezione intellettuale. Aggiungo che rispetto a Barthes il vero punto a favore di queste lezioni è un atteggiamento di cui Calvino va debitore all’anagrafe. Culturalmente, Calvino è di quei soldati, di quegli intellettuali che sono sempre là dove tuona il cannone; o di quei ragazzi che, durante i viaggi, occupato un posto, ne vogliono subito un altro, quello davanti, e anche quello di fianco. Questa mobilità intellettuale, nella sua natura puerile, costituisce un’eccentricità di grande interesse nel panorama italiano del Novecento. E una vivacità che nasce da puerilità intera, limpida, dove nulla c’è di nevrotico: puerilità mercuriale che non si maschera, ma si manifesta trionfale e vittoriosa; e trova infine il suo valore storico inuna congiuntura d’eccezione.

Dopo il suo esordio, Calvino visse accucciato all’ombra dei “grandi”, al punto che il Sentiero dei nidi di ragno può anche essere letto come una divinazione e una profezia; e i “grandi”, al tempo del primo Calvino, erano idee e persone forti: la resistenza, l’antifascismo, Togliatti, il PCI, Pavese, Vittorini, e la tradizione torinese, gobettiana, gramsciana, einaudiana, dove Calvino crebbe come un figlio di famiglia (“noi tutti del mercoledì”, raccontava Cases, non si sa con quanta ironia, proprio su questo giornale). Di queste persone e idee forti, la fantasia di Calvino, la sua voglia di giocare, l’estro, lo scintillio, la gioia della sua gioventù, furono grande e prezioso coadiuvante: un premio, e quasi una forma di trasgressione aspettata. Questa felice congiuntura durò fino ai fatti d’Ungheria e al rapporto Krusciov, trascinandosi ancora fino al “Menabò ” e alla morte di Vittorini. Poi il presidio occupato dai grandi si dissolse. I maestri cambiarono. Vennero altre idee. Forse vennero troppo tardi, quando la strada di Calvino era ormai tracciata; o forse sancivano un’emancipazione che non era del tipo da lui sognato. Fatto sta che Calvino si trovò, ancora una volta, dalla parte delle idee forti, ma, per una di quelle perverse spirali che guidano i percorsi delle ideologie, si trovò anche a militare contro una parte di se stesso. Successe allora, non so se in termini gaddiani, un pasticcio. Calvino non fu più a suo agio in nessun luogo. Era solidale con tutte le idee che predicassero in letteratura il gioco, il disimpegno, l’artificio, perché queste idee erano sempre state le sue. Erano, per così dire, la sua anima. Ma lo erano, e lo erano state, perché avevano rappresentato un bisogno di libertà e un istinto irrinunciabile d’infrazione. Si aggiunga che Calvino non aveva la vocazione del maestro e si vide addosso, a un tratto, i galloni di capomanipolo. Si sentì chiamato, o costretto, a salire in cattedra e a dare lezione. Ma il suo posto non era in cattedra, era sempre stato tra i banchi, da dove il pensiero va sempre alle avventure e ai boschi. Il gioco uccise il gioco. Come può essere gioco un’idea forte? Come può essere un imperativo? Eppure, questa è la storia che Calvino fa balenare con grande delicatezza, lasciandola trasparire come un fantasma e un’allegoria, nella prima delle sue lezioni, quella dedicata alla leggerezza. In questa lezione, Calvino fa nascere, come da un panno cangiante, i valori di Saturno da quelli di Mercurio. Quando infatti s’accorse che giocare era diventata per lui un’avventura senza via d’uscita, Calvino cominciò anche a riconoscere in sé, inaspettati, i doni avari di Saturno, i segni della solitudine e della pésanteur. Se questa storia ha un fondamento, le Lezioni americane dovrebbero costituirne l’epilogo. Leggiamole a tre livelli. Il primo ha il suono, e la suggestione, di un testamento. È il riepilogo simbolico-commemorativo di un’esperienza letteraria ridescritta alla luce di cinque categorie (leggerezza, esattezza, rapidità, visibilità, molteplicità) non in termini di storia ma di scienza. Calvino indica piste, distribuisce chiavi, fornisce perfino una mappa di concordanze ideali e un’enciclopedia di letture di grande godimento. E questo, autobiografico, il Calvino che amo di più, fantasioso e impressionante esegeta del magico salto di Cavalcanti tra le tombe. Meno mi appassiona che le cinque categorie vengano trattate come metafore di un sistema letterario virtuale (è il secondo livello). Da interprete di se stesso, Calvino si trasforma in metaforista interessato a evocare possibili continenti di letteratura dove ogni forma di vita narrativa sia assiderata. Ancora più indifferente mi lascia la fantasia, che in Calvino è neo-illuminista, di un futuro sincretismo narrativo-combinatorio o narrativo-sapienziale (terzo livello), dove ragione e mistero, gioco e mistificazione, scienze esatte e scienze occulte, Galileo e Dulcamara collaborerebbero nella rappresentazione dei complotti della realtà. Questo pacchetto di azioni letterarie è già intestato a qualcuno. Fosse ancora tra noi, oso credere che Calvino stesso giudicherebbe superfluo raccomandarlo ai posteri, visto che colui che ne è il titolare lo ha già imposto in quattro e quattr’otto al mercato attuale, a riprova che tutto ciò che succede, anche in letteratura, è sempre più svelto e rapace delle nostre lungimiranti teorie.

Dopo il suo esordio, Calvino visse accucciato all’ombra dei “grandi”, al punto che il Sentiero dei nidi di ragno può anche essere letto come una divinazione e una profezia; e i “grandi”, al tempo del primo Calvino, erano idee e persone forti: la resistenza, l’antifascismo, Togliatti, il PCI, Pavese, Vittorini, e la tradizione torinese, gobettiana, gramsciana, einaudiana, dove Calvino crebbe come un figlio di famiglia (“noi tutti del mercoledì”, raccontava Cases, non si sa con quanta ironia, proprio su questo giornale). Di queste persone e idee forti, la fantasia di Calvino, la sua voglia di giocare, l’estro, lo scintillio, la gioia della sua gioventù, furono grande e prezioso coadiuvante: un premio, e quasi una forma di trasgressione aspettata. Questa felice congiuntura durò fino ai fatti d’Ungheria e al rapporto Krusciov, trascinandosi ancora fino al “Menabò ” e alla morte di Vittorini. Poi il presidio occupato dai grandi si dissolse. I maestri cambiarono. Vennero altre idee. Forse vennero troppo tardi, quando la strada di Calvino era ormai tracciata; o forse sancivano un’emancipazione che non era del tipo da lui sognato. Fatto sta che Calvino si trovò, ancora una volta, dalla parte delle idee forti, ma, per una di quelle perverse spirali che guidano i percorsi delle ideologie, si trovò anche a militare contro una parte di se stesso. Successe allora, non so se in termini gaddiani, un pasticcio. Calvino non fu più a suo agio in nessun luogo. Era solidale con tutte le idee che predicassero in letteratura il gioco, il disimpegno, l’artificio, perché queste idee erano sempre state le sue. Erano, per così dire, la sua anima. Ma lo erano, e lo erano state, perché avevano rappresentato un bisogno di libertà e un istinto irrinunciabile d’infrazione. Si aggiunga che Calvino non aveva la vocazione del maestro e si vide addosso, a un tratto, i galloni di capomanipolo. Si sentì chiamato, o costretto, a salire in cattedra e a dare lezione. Ma il suo posto non era in cattedra, era sempre stato tra i banchi, da dove il pensiero va sempre alle avventure e ai boschi. Il gioco uccise il gioco. Come può essere gioco un’idea forte? Come può essere un imperativo? Eppure, questa è la storia che Calvino fa balenare con grande delicatezza, lasciandola trasparire come un fantasma e un’allegoria, nella prima delle sue lezioni, quella dedicata alla leggerezza. In questa lezione, Calvino fa nascere, come da un panno cangiante, i valori di Saturno da quelli di Mercurio. Quando infatti s’accorse che giocare era diventata per lui un’avventura senza via d’uscita, Calvino cominciò anche a riconoscere in sé, inaspettati, i doni avari di Saturno, i segni della solitudine e della pésanteur. Se questa storia ha un fondamento, le Lezioni americane dovrebbero costituirne l’epilogo. Leggiamole a tre livelli. Il primo ha il suono, e la suggestione, di un testamento. È il riepilogo simbolico-commemorativo di un’esperienza letteraria ridescritta alla luce di cinque categorie (leggerezza, esattezza, rapidità, visibilità, molteplicità) non in termini di storia ma di scienza. Calvino indica piste, distribuisce chiavi, fornisce perfino una mappa di concordanze ideali e un’enciclopedia di letture di grande godimento. E questo, autobiografico, il Calvino che amo di più, fantasioso e impressionante esegeta del magico salto di Cavalcanti tra le tombe. Meno mi appassiona che le cinque categorie vengano trattate come metafore di un sistema letterario virtuale (è il secondo livello). Da interprete di se stesso, Calvino si trasforma in metaforista interessato a evocare possibili continenti di letteratura dove ogni forma di vita narrativa sia assiderata. Ancora più indifferente mi lascia la fantasia, che in Calvino è neo-illuminista, di un futuro sincretismo narrativo-combinatorio o narrativo-sapienziale (terzo livello), dove ragione e mistero, gioco e mistificazione, scienze esatte e scienze occulte, Galileo e Dulcamara collaborerebbero nella rappresentazione dei complotti della realtà. Questo pacchetto di azioni letterarie è già intestato a qualcuno. Fosse ancora tra noi, oso credere che Calvino stesso giudicherebbe superfluo raccomandarlo ai posteri, visto che colui che ne è il titolare lo ha già imposto in quattro e quattr’otto al mercato attuale, a riprova che tutto ciò che succede, anche in letteratura, è sempre più svelto e rapace delle nostre lungimiranti teorie.