Un vero utopista

di Paolo Bertinetti

Tutti sanno che George Orwell è quello della Fattoria degli animali, anche se non hanno mai letto il libro. E moltissimi conoscono la frase più famosa di questa favola per i nostri giorni, “tutti gli animali sono uguali, ma alcuni sono più uguali degli altri”, senza sapere che si trova nelle pagine di questo libro. Tutti sappiamo inoltre che La fattoria degli animali è la denuncia dello stalinismo, con Stalin che è il porco di nome Napoleone (Cesare, nella traduzione francese), con i cani che sono la polizia segreta e i cavalli che rappresentano le masse lavoratrici. Ma il libro, come lo stesso Orwell precisò, è anche la denuncia di come qualsiasi rivoluzione con le caratteristiche della Rivoluzione russa si traduca nell’affermazione di nuovi padroni che sfruttano e opprimono il popolo allo stesso modo dei padroni di prima. Il libro fu respinto non solo da Gollancz, l’editore di Orwell, ma da altre quattro case editrici, tra cui la Faber, per cui lavorava T. S. Eliot, che ne apprezzò la “nitida prosa” ma che lo giudicò portatore di un messaggio di negatività. E in ogni caso, aggiunse, se i maiali erano gli animali più intelligenti, era giusto che fossero loro a governare. Il fatto è che in quel periodo, siamo nel 1944, l’Urss era il principale alleato di Stati Uniti e Gran Bretagna. Fu l’editore Warburg ad accettare di pubblicare La fattoria degli animali, che comunque approdò in libreria soltanto il 17 agosto 1945, due giorni dopo la resa del Giappone. Ma con la fine della guerra e l’inizio della “guerra fredda” (un’espressione coniata da Orwell), il libro fu pubblicato anche negli Stati Uniti, dove, come in Gran Bretagna, divenne un bestseller fortemente sostenuto dai conservatori. La Cia lo fece pubblicare a puntate su “Der Monat”, il mensile che faceva uscire nella Germania occupata; e fu sempre la Cia ad ottenerne i diritti per la versione cinematografica (con il finale cambiato), riuscendo a convincere la vedova di Orwell grazie a un appuntamento tra lei e l’attore Clark Gable, che era il suo idolo.

Tutti sanno che George Orwell è quello della Fattoria degli animali, anche se non hanno mai letto il libro. E moltissimi conoscono la frase più famosa di questa favola per i nostri giorni, “tutti gli animali sono uguali, ma alcuni sono più uguali degli altri”, senza sapere che si trova nelle pagine di questo libro. Tutti sappiamo inoltre che La fattoria degli animali è la denuncia dello stalinismo, con Stalin che è il porco di nome Napoleone (Cesare, nella traduzione francese), con i cani che sono la polizia segreta e i cavalli che rappresentano le masse lavoratrici. Ma il libro, come lo stesso Orwell precisò, è anche la denuncia di come qualsiasi rivoluzione con le caratteristiche della Rivoluzione russa si traduca nell’affermazione di nuovi padroni che sfruttano e opprimono il popolo allo stesso modo dei padroni di prima. Il libro fu respinto non solo da Gollancz, l’editore di Orwell, ma da altre quattro case editrici, tra cui la Faber, per cui lavorava T. S. Eliot, che ne apprezzò la “nitida prosa” ma che lo giudicò portatore di un messaggio di negatività. E in ogni caso, aggiunse, se i maiali erano gli animali più intelligenti, era giusto che fossero loro a governare. Il fatto è che in quel periodo, siamo nel 1944, l’Urss era il principale alleato di Stati Uniti e Gran Bretagna. Fu l’editore Warburg ad accettare di pubblicare La fattoria degli animali, che comunque approdò in libreria soltanto il 17 agosto 1945, due giorni dopo la resa del Giappone. Ma con la fine della guerra e l’inizio della “guerra fredda” (un’espressione coniata da Orwell), il libro fu pubblicato anche negli Stati Uniti, dove, come in Gran Bretagna, divenne un bestseller fortemente sostenuto dai conservatori. La Cia lo fece pubblicare a puntate su “Der Monat”, il mensile che faceva uscire nella Germania occupata; e fu sempre la Cia ad ottenerne i diritti per la versione cinematografica (con il finale cambiato), riuscendo a convincere la vedova di Orwell grazie a un appuntamento tra lei e l’attore Clark Gable, che era il suo idolo.

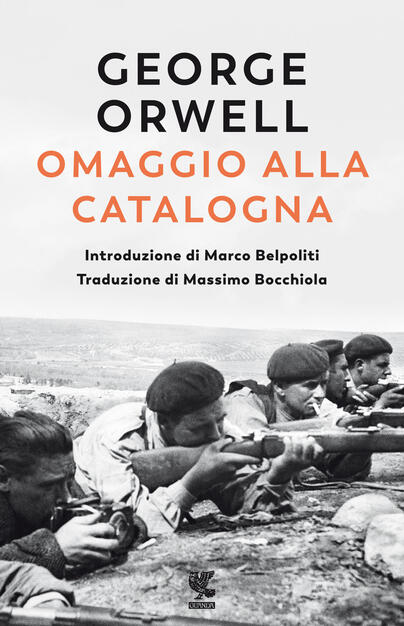

La sinistra inglese, all’uscita del libro (e anche in seguito), lo attaccò duramente. Come già aveva attaccato i due capolavori precedenti, La strada di Wigan Pier (1937) e Omaggio alla Catalogna (1938). Il primo è il resoconto della sua inchiesta sulle condizioni di vita della classe operaia nel Nord dell’Inghilterra, e in particolare dei minatori. La loro dignità da un lato e l’estrema povertà dall’altro colpirono profondamente Orwell: il socialismo avrebbe potuto essere la soluzione, se non fosse che l’accettazione dell’esistente da parte di molti proletari combinata con l’astrattezza della sinistra rendeva improbabile una trasformazione così radicale. La pansy left, “i finocchi di sinistra”, come Orwell li definiva, erano del tutto estranei al mondo dei lavoratori e, sotto sotto, avevano un atteggiamento simile a quello dei bravi borghesi, le cui narici attestavano che gli “operai puzzano” (c’è un formidabile episodio nel suo romanzo Fiorirà l’aspidistra, 1936, che esemplifica tale atteggiamento). Il contrasto con gli ambienti della sinistra divenne ancora più aspro dopo la pubblicazione di Omaggio alla Catalogna, il più bel libro scritto in inglese sulla guerra civile spagnola. Orwell andò in Spagna nel 1937 e si arruolò nei ranghi del Poum, un piccolo partito marxista rivoluzionario. In uno dei saggi raccolti nel volume Un’autobiografia involontaria, a cura di Ezio Giachino, pp. 576, € 10, Rizzoli, Milano 2021, Orwell ricorda la stretta di mano di un soldato italiano il giorno in cui si arruolò nella milizia. Più tardi quando la guerra era ormai perduta, gli dedicò una poesia: nessuna bomba spezzerà lo “spirito cristallino” di quel soldato, scriveva, e la gente come lui, aggiungeva, aveva il “diritto di vivere decentemente e pienamente”. Ma subito, adesso, non chissà quando.

La sinistra inglese, all’uscita del libro (e anche in seguito), lo attaccò duramente. Come già aveva attaccato i due capolavori precedenti, La strada di Wigan Pier (1937) e Omaggio alla Catalogna (1938). Il primo è il resoconto della sua inchiesta sulle condizioni di vita della classe operaia nel Nord dell’Inghilterra, e in particolare dei minatori. La loro dignità da un lato e l’estrema povertà dall’altro colpirono profondamente Orwell: il socialismo avrebbe potuto essere la soluzione, se non fosse che l’accettazione dell’esistente da parte di molti proletari combinata con l’astrattezza della sinistra rendeva improbabile una trasformazione così radicale. La pansy left, “i finocchi di sinistra”, come Orwell li definiva, erano del tutto estranei al mondo dei lavoratori e, sotto sotto, avevano un atteggiamento simile a quello dei bravi borghesi, le cui narici attestavano che gli “operai puzzano” (c’è un formidabile episodio nel suo romanzo Fiorirà l’aspidistra, 1936, che esemplifica tale atteggiamento). Il contrasto con gli ambienti della sinistra divenne ancora più aspro dopo la pubblicazione di Omaggio alla Catalogna, il più bel libro scritto in inglese sulla guerra civile spagnola. Orwell andò in Spagna nel 1937 e si arruolò nei ranghi del Poum, un piccolo partito marxista rivoluzionario. In uno dei saggi raccolti nel volume Un’autobiografia involontaria, a cura di Ezio Giachino, pp. 576, € 10, Rizzoli, Milano 2021, Orwell ricorda la stretta di mano di un soldato italiano il giorno in cui si arruolò nella milizia. Più tardi quando la guerra era ormai perduta, gli dedicò una poesia: nessuna bomba spezzerà lo “spirito cristallino” di quel soldato, scriveva, e la gente come lui, aggiungeva, aveva il “diritto di vivere decentemente e pienamente”. Ma subito, adesso, non chissà quando.

Omaggio alla Catalogna fu pubblicato da Warburg nel 1938. Astutamente, la scelta della sinistra fu di non recensirlo: la versione ufficiale sulla bontà del Fronte popolare non doveva essere messa in discussione. Un libro in cui si diceva che la direttiva del Partito Comunista era quella di eliminare le formazioni anarchiche e trockiste, accusate di essere la quinta colonna dei fascisti, era una verità troppo scomoda per essere accettata. La congiura del silenzio fu così efficace che, nonostante la successiva enorme popolarità di Orwell, nel 1950, alla sua morte, il libro aveva venduto soltanto un migliaio di copie. Il libro di Orwell che invece, come La fattoria degli animali, ha avuto uno straordinario successo, è stato il romanzo distopico 1984 (ed. it. 1949). Anche in questo caso il discorso di Orwell era di carattere generale. Il suo intento era quello di mostrare i modi propagandistici attraverso i quali i “sudditi” possono essere convinti o anestetizzati; e controllati spionisticamente e infine incarcerati e torturati se i modi suddetti non hanno funzionato. Forse non è un caso che negli Stati Uniti ci sia stata un’impennata di vendite del libro durante la presidenza Trump. A proposito del suo originario successo c’è da dire che dopo una strepitosa partenza, le vendite del libro calarono nettamente: a cinque anni dall’uscita, nel 1954, erano scese a 1500 copie in dodici mesi. Ma il 12 dicembre 1954 la BBC mandò in onda un adattamento televisivo di 1984: fu calcolato che lo seguirono sette milioni di persone. Da allora in poi in Gran Bretagna il suo successo non è mai più venuto meno.

Il modello della realtà distopica del romanzo non era soltanto lo stalinismo, ma erano anche il nazismo e gli aspetti spietati del capitalismo. Dato che quest’ultimo aspetto sfuggiva ai più, l’accoglienza critica che il libro ricevette fu unanimemente favorevole. Orwell non era più il detrattore dell’alleato Stalin; e neppure gli veniva rimproverata la sua scelta ambigua, fatta a vent’anni, di arruolarsi nella Polizia coloniale. Per cinque anni Orwell fece parte della Indian Imperial Police in Birmania. Questa sua esperienza si tradusse in un bel libro autobiografico, Giorni in Birmania (1934), dal quale traspare il suo atteggiamento contraddittorio nei confronti degli “indigeni”, che molto ammirava per la bellezza della loro pelle e del loro corpo. Sia degli uomini che delle donne, che grazie al suo ruolo poté “frequentare” assiduamente (e sembra che un suo rapporto ai limiti della pedofilia sia stato la causa delle sue dimissioni anticipate e del ritorno in Inghilterra).

Orwell scrisse un paio di splendidi racconti autobiografici (la forma breve e il taglio autobiografico sono la forma letteraria in cui Orwell, a parte gli ultimi due libri, ha dato il meglio di sé) in cui il singolo episodio, un’impiccagione e l’uccisione di un elefante, enfatizzano la contraddittorietà del suo atteggiamento. Ma nel primo di questi racconti, pubblicato nel 1931, quando l’Impero Britannico era ancora una realtà indiscussa, Orwell scriveva così: “Già allora [quando ero in Birmania]avevo capito che l’imperialismo era un male. … In teoria, e naturalmente in segreto, ero tutto dalla parte dei birmani, contro i loro oppressori inglesi”. Non molti inglesi, anche di sinistra, avrebbero avuto il coraggio di dichiarare una cosa del genere. La posizione di Orwell a proposito della struttura di classe dell’Inghilterra e del suo establishment sta alla base della sua narrativa: è alla sua luce che va letto il modo in cui ritrae i personaggi, borghesi e operai, che compaiono nei suoi romanzi, 1984 incluso. Nella prima parte del saggio Il leone e l’unicorno (pubblicato nel 1941) Orwell scrive che “l’Inghilterra è il paese più classista del mondo. è un paese di snob e privilegiati, governato in gran parte da persone stupide e vecchie”. Così stupide, dice più avanti, da non avere capito, cosa evidentissima almeno dal 1936, che presto la Germania sarebbe scesa in guerra (e all’inizio del 1939 “Lord Rothermere definiva Hitler un perfetto gentiluomo”). Ciò non toglie, precisa poi, che almeno di fronte alla guerra l’establishment abbia saputo comportarsi con dignità. Poi, in uno slancio di utopico ottimismo, nella seconda parte del Leone e l’unicorno, aveva immaginato che in Inghilterra si sarebbe potuta realizzare una radicale trasformazione socialista. Dovette accontentarsi del governo laburista e dedicarsi invece a 1984, alla visione distopica di una realtà totalitaria, che cancella la storia e la riscrive a suo uso e consumo, che controlla i sudditi non solo attraverso la polizia e le spie ma, prima ancora, attraverso la manipolazione del linguaggio, grazie alla creazione di una neolingua (Newspeak) che con nuove parole e la cancellazione di molte di quelle vecchie rende impossibile ogni forma di pensiero (poiché gli mancano le parole per esprimerlo) che non coincida con quello del Partito.

Anche la lingua usata da molti scrittori, spiegava Orwell, era comunque ingannevole in quanto lontana dalla concretezza e piena di formule “diplomatiche” che evitano di dire chiaramente ciò che si pensa. Possiamo essere certi che il nostro burocratese lo avrebbe fatto vomitare. Distopia a parte, la prosa, sosteneva, deve essere limpida, chiara, tersa come il vetro di una finestra, che non nasconde nulla: bando alle metafore, ai paroloni, alle parole straniere quando ce n’è già una corrispondente nella lingua di tutti i giorni. Un vero utopista.

paolo.bertinetti@unito.it

P. Bertinetti ha insegnato letteratura inglese all’Università di Torino