Il fiume Nilo della scrittura

recensione di Andrea Carosso

dal numero di febbraio 2018

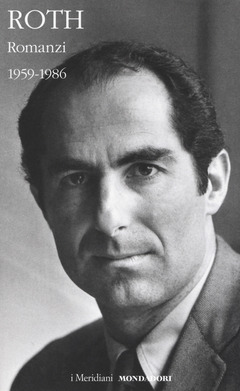

Philip Roth

ROMANZI (1959-1986)

a cura e con saggio introduttivo di Elèna Mortara con Paolo Simonetti

trad. dall’inglese di Norman Gobetti, Vincenzo Mantovani e Roberto C. Sonaglia

pp. cxxv-1882, € 80

Mondadori, Milano 2017

Nel 2017 sono usciti tre importanti volumi dell’universo letterario di Philip Roth. Uno negli Stati Uniti, dove a novembre è apparso Why Write. Collected Nonfiction 1960-2013, decimo e ultimo volume dell’opera omnia dello scrittore per i tipi dalla Library of America, edizione con cui convenzionalmente scrittori e scrittrici vengono consacrati nell’Olimpo della letteratura d’oltreoceano. Uno in Francia nella Pléiade dove sono racolti tutti i romanzi e tutti i racconti e l’ultimo in Italia dove è uscito questo primo di tre “Meridiani” a lui dedicati. E benché, a differenza dell’edizione integrale americana (trentun libri in tutto, di cui ventisette romanzi), quella inaugurata dai Meridiani non sia che una selezione, per quanto ampia, dell’opera dello scrittore di Newark, siamo anche qui di fronte a un’operazione editoriale di rilievo. Come d’abitudine, i “Meridiani” propongono una lettura guidata e ragionata dei testi: a fianco di traduzioni perlopiù recenti e frutto di mani molto esperte – Vincenzo Mantovani in testa – questa edizione offre, oltre ai testi, un apparato critico – una lunga introduzione, a cura di Elèna Mortara, una cronologia dell’autore e ampi saggi illustrativi su ciascuno dei romanzi, a cura sempre di Mortara e di Paolo Simonetti . In questo “Meridiano” vengono raccolti otto romanzi-chiave del primo Roth, dal suo esordio-rivelazione di fine anni cinquanta, Goodbye, Columbus, sino alla sua opera strutturalmente più complessa e ambiziosa, La controvita, del 1986. In mezzo vengono proposti, in ordine cronologico, il disinibito – e, all’epoca dell’uscita, altamente controverso – flusso di coscienza del Lamento di Portnoy, l’impietosamente autobiografico La mia vita di uomo e la cosiddetta “trilogia di Zuckerman” (in effetti una tetralogia), che costituisce in qualche modo il marchio di fabbrica della produzione letteraria rothiana. La rassegna di questo “Meridiano” ci consente innanzitutto di entrare in sintonia con l’elemento narrativo centrale, ben noto e ricorrente dell’arte letteraria di Roth: la galleria di autori-narratori, costantemente versati all’autodiagnosi e sempre in conflitto tra di loro, intorno ai quali si dispiega il flusso delle sue costruzioni narrative. Nathan Zuckerman, ovviamente, ma anche Peter Tarnopol, David Kepesh, Alexander Portnoy, nonché il personaggio d’invenzione Philip Roth, Roth l’autore di fiction, Roth lo (pseudo) memorialista – oltre al Philip Roth intervistatore, soggetto di interviste, auto-interviste e saggi critici di cui leggeremo nei prossimi volumi di questa edizione Mondadori.

Nel 2017 sono usciti tre importanti volumi dell’universo letterario di Philip Roth. Uno negli Stati Uniti, dove a novembre è apparso Why Write. Collected Nonfiction 1960-2013, decimo e ultimo volume dell’opera omnia dello scrittore per i tipi dalla Library of America, edizione con cui convenzionalmente scrittori e scrittrici vengono consacrati nell’Olimpo della letteratura d’oltreoceano. Uno in Francia nella Pléiade dove sono racolti tutti i romanzi e tutti i racconti e l’ultimo in Italia dove è uscito questo primo di tre “Meridiani” a lui dedicati. E benché, a differenza dell’edizione integrale americana (trentun libri in tutto, di cui ventisette romanzi), quella inaugurata dai Meridiani non sia che una selezione, per quanto ampia, dell’opera dello scrittore di Newark, siamo anche qui di fronte a un’operazione editoriale di rilievo. Come d’abitudine, i “Meridiani” propongono una lettura guidata e ragionata dei testi: a fianco di traduzioni perlopiù recenti e frutto di mani molto esperte – Vincenzo Mantovani in testa – questa edizione offre, oltre ai testi, un apparato critico – una lunga introduzione, a cura di Elèna Mortara, una cronologia dell’autore e ampi saggi illustrativi su ciascuno dei romanzi, a cura sempre di Mortara e di Paolo Simonetti . In questo “Meridiano” vengono raccolti otto romanzi-chiave del primo Roth, dal suo esordio-rivelazione di fine anni cinquanta, Goodbye, Columbus, sino alla sua opera strutturalmente più complessa e ambiziosa, La controvita, del 1986. In mezzo vengono proposti, in ordine cronologico, il disinibito – e, all’epoca dell’uscita, altamente controverso – flusso di coscienza del Lamento di Portnoy, l’impietosamente autobiografico La mia vita di uomo e la cosiddetta “trilogia di Zuckerman” (in effetti una tetralogia), che costituisce in qualche modo il marchio di fabbrica della produzione letteraria rothiana. La rassegna di questo “Meridiano” ci consente innanzitutto di entrare in sintonia con l’elemento narrativo centrale, ben noto e ricorrente dell’arte letteraria di Roth: la galleria di autori-narratori, costantemente versati all’autodiagnosi e sempre in conflitto tra di loro, intorno ai quali si dispiega il flusso delle sue costruzioni narrative. Nathan Zuckerman, ovviamente, ma anche Peter Tarnopol, David Kepesh, Alexander Portnoy, nonché il personaggio d’invenzione Philip Roth, Roth l’autore di fiction, Roth lo (pseudo) memorialista – oltre al Philip Roth intervistatore, soggetto di interviste, auto-interviste e saggi critici di cui leggeremo nei prossimi volumi di questa edizione Mondadori.

Si tratta di una complessa stratificazione autoriale, di cui la curatrice rende ampiamente conto, partendo da un’annotazione sulle “categorie” narrative con cui, a partire dal 2000, lo stesso Roth ha raggruppato le proprie opere onde consentire al lettore di “orientarsi all’interno del suo labirintico universo fantastico, mappa da cui emerge l’importanza della pluralità dei punti di vista, delle maschere e delle voci di cui si è arricchita col tempo la (sua) narrativa”. Intorno a queste innumerevoli voci di storyteller, autobiografi, commentatori e critici, spesso contraddittorie e fuorvianti, si sono celebrati i molteplici capitoli della sua opera letteraria, una monumentale rassegna di storie che un critico ha ben definito “una sorta di fiume Nilo della scrittura”, dal quale è sgorgato, in oltre cinquant’anni di carriera, un corpus letterario che supera, in termini di romanzi pubblicati, le opere di Hawthorne, Melville, Twain, Fitzgerald e Hemingway messe insieme. È precisamente in risposta e in polemica con questa tradizione “alta” del canone letterario statunitense da lui assorbita durante gli anni del college a Chicago e chiaramente per lui fonte di quella che Harold Bloom ha freudianamente definito “l’angoscia dell’influenza”, che Philip Roth emergeva nel panorama letterario statunitense. Sfidando il canone bianco e protestante su cui solo un paio di decenni prima erano stati fondati gli american studies nella celebrazione di un mitico, quanto irrealistico, “melting pot” omologato sulla presunzione di una omogeneità culturale delle radici puritane e anglosassoni della cultura americana (il cruciale Lo spirito della Nuova Inghilterra di Perry Miller è del 1939; Il rinascimento americano di F. O. Matthiessen è del 1941), Roth cerca, e trova da subito, una strada espressiva alternativa che gli consente al contempo di entrare nella compagnia “abbagliante” dei grandi maestri della tradizione ma raccontando non il loro mondo, bensì il proprio, quello a lui noto – e lontano mille miglia da quello dei cosiddetti “visi pallidi” celebrati dell’accademia – di un’America non cristiana, non anglosassone e non borghese.

Roth, in altre parole, cerca una strada che gli consenta di superare quello che Philip Rahv, co-fondatore della “Partisan Review”, aveva definito la “dissociazione della mente dall’esperienza” della grande tradizione letteraria americana… Per continuare la lettura occorre essere abbonati.