Gli ultimi ciuffi d’orzo

di Giorgio Mariani

dal numero di aprile 2018

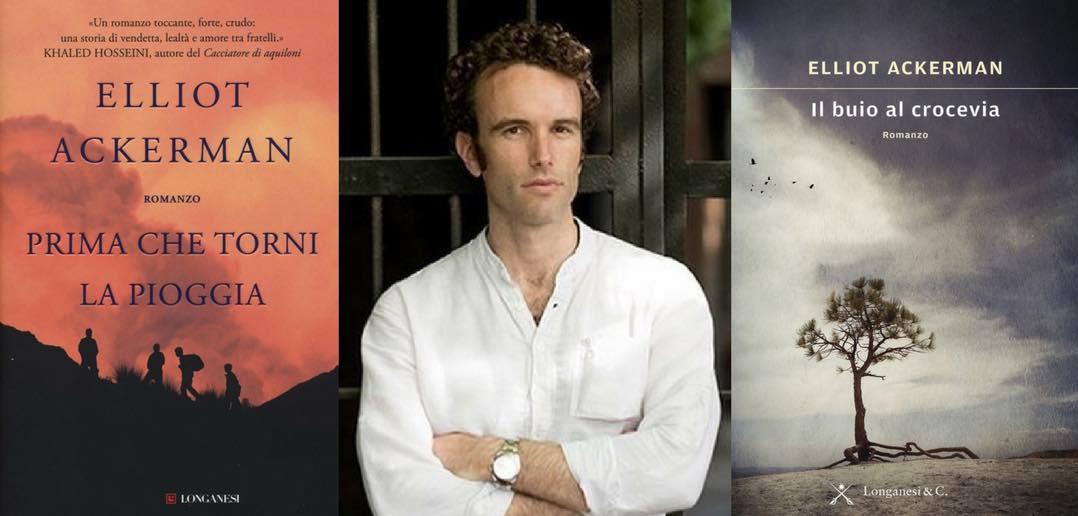

Elliot Ackerman (Il buio al crocevia, ed. orig. 2016 traduzione dall’inglese di Katia Bagnoli, pp. 296, € 18.60, Longanesi, Milano 2017) appartiene a quell’ormai folto gruppo di scrittori statunitensi che, nel corso degli ultimi quindici anni, ha cercato di tradurre in letteratura le guerre americane del nuovo millennio. Anche se è presto per parlare di un canone vero e proprio, alcuni testi già si configurano come classici del genere. Basti pensare ai racconti di Phil Klay raccolti in Redeployment (Fine missione, Einaudi 2015), al romanzo di Kevin Powers Yellow Birds (Einaudi 2013), oppure a La mia vita è un paese straniero (NN, 2016), lo straniante e lirico memoir del poeta Brian Turner. Anche se non tutti quelli (e quelle: autrici importanti come Katey Schultz e Helen Benedict non hanno ancora trovato un editore italiano) che hanno scritto di queste guerre le hanno vissute in prima persona, molti sono reduci e tendono non solo a partire dalle proprie vicende autobiografiche, ma a concentrarsi sulla prospettiva americana, anche quando l’intento è palesemente quello di offrire uno sguardo critico sulla guerra.

Elliot Ackerman (Il buio al crocevia, ed. orig. 2016 traduzione dall’inglese di Katia Bagnoli, pp. 296, € 18.60, Longanesi, Milano 2017) appartiene a quell’ormai folto gruppo di scrittori statunitensi che, nel corso degli ultimi quindici anni, ha cercato di tradurre in letteratura le guerre americane del nuovo millennio. Anche se è presto per parlare di un canone vero e proprio, alcuni testi già si configurano come classici del genere. Basti pensare ai racconti di Phil Klay raccolti in Redeployment (Fine missione, Einaudi 2015), al romanzo di Kevin Powers Yellow Birds (Einaudi 2013), oppure a La mia vita è un paese straniero (NN, 2016), lo straniante e lirico memoir del poeta Brian Turner. Anche se non tutti quelli (e quelle: autrici importanti come Katey Schultz e Helen Benedict non hanno ancora trovato un editore italiano) che hanno scritto di queste guerre le hanno vissute in prima persona, molti sono reduci e tendono non solo a partire dalle proprie vicende autobiografiche, ma a concentrarsi sulla prospettiva americana, anche quando l’intento è palesemente quello di offrire uno sguardo critico sulla guerra.

Se questa scelta è per molti versi comprensibile, ha anche il non trascurabile difetto di offrirci una visuale molto parziale degli eventi. Non è solo il “nemico” a divenire pressoché invisibile; più in generale, in molta narrativa contemporanea, i locali appaiono come mute figure di sottofondo prive di una loro interiorità, di un loro spessore. Molti di questi testi finiscono così con l’offrire un punto di vista essenzialmente “turistico” e spesso esotizzante su luoghi e persone. È come se i narratori scegliessero quello che deve apparire loro come un male minore (uno sguardo che Edward Said avrebbe certamente definito “orientalista”) rispetto alla possibilità di essere accusati di cultural appropriation attribuendo a personaggi di una cultura altra idee, sentimenti e preoccupazioni a questa (forse) estranee.

Elliot Ackerman, almeno su questo piano, si distingue nettamente dai suoi colleghi. I protagonisti del suo primo romanzo Green on Blue (Prima che torni la pioggia, Longanesi 2016) sono tutti afghani, così come in questa sua seconda prova narrativa, Il buio al crocevia (Dark at the crossing, con traduzione eccellente di Katia Bagnoli) le figure di primo piano sono tutte siriane, ad eccezione del protagonista, Haris Abadi, un iracheno che ha ottenuto la cittadinanza americana per il lavoro svolto anni prima come interprete per l’esercito Usa. Più che “politiche” o ideologiche, le motivazioni alla base delle scelte di Ackerman paiono squisitamente letterarie. Quello che lo interessa come scrittore è lo stesso mondo del quale scrive come studioso e giornalista (Ackerman, dopo aver combattuto sia in Afghanistan sia in Iraq, vive da anni a Istanbul, dove copre soprattutto il conflitto siriano). E in questo mondo, perlomeno per come lo ricostruisce lo scrittore, gli americani spesso non sono figure di rilievo o, come nel caso del Marty di Buio al crocevia – il direttore di un centro studi lautamente finanziato – impegnati in progetti ridicoli come quello di diffondere l’hockey su ghiaccio in Turchia (qui Ackerman riecheggia un racconto di Klay in cui s’immagina che, insegnando ai giovani iracheni a giocare a baseball, si vinceranno “i loro cuori e le loro menti”).

Narrato in terza persona dal punto di vista di Haris, che dopo aver assicurato un futuro in America alla sorella Samia vuole passare il confine turco-siriano presso la cittadina di Antep per unirsi all’esercito di liberazione in lotta col regime di Bashar al-Assad, spinto da un senso di colpa sia come iracheno sia come neo-americano, il romanzo ruota attorno ai forti legami che, in pochi giorni, il protagonista costruisce con Amir e Daphne, una coppia di rifugiati siriani. I due nel conflitto hanno perso tutto, a cominciare dalla figlioletta, e Amir, anch’egli dilaniato dal senso di colpa per aver creduto nella rivoluzione e aver coinvolto la famiglia nel conflitto, ora si guadagna da vivere lavorando per il Syria Analysis Group di Marty. Ma non meno significativo è il legame che Haris stringe con Jamil, uno delle migliaia di ragazzini sradicati e abbandonati che battono le strade della città in cerca di cibo e denaro, dormendo in campi di fortuna sotto baracche o tendoni improvvisati.

Dopo un fallito tentativo iniziale di entrare clandestinamente in Siria aiutato da altri due rifugiati, Athid e Saied (il primo dei quali si scoprirà essere un affiliato a Daesh), Haris trova in Daphne un sostegno inaspettato alla sua volontà di varcare il confine. La donna, che non ha mai accettato la morte della propria bimba, pare convinta che possa essere sopravvissuta ai bombardamenti che hanno distrutto il quartiere dove vivevano, e vuole dunque tornare ad Aleppo. Come in un altro romanzo sulla crisi siriana – La ragazza in verde (Neri Pozza 2017) di Derek B. Miller – anche qui una bambina che sappiamo essere quasi certamente morta diviene simbolo di un’innocenza e una speranza più volte violate e ormai irrecuperabili. Come Amir, lo stesso Haris capisce ben presto che la rivoluzione contro Bashar è fallita e se si vuole combattere il regime bisogna farlo con Daesh, un’eventualità cui Haris si rassegna perché ormai non riesce più a concepire un mondo che non sia di guerra, convinto com’è che le colpe della sua vita passata possano essere riscattate solo col sangue.

Costruito in modo lineare – la narrazione parte dal presente per poi offrirci in una serie di analessi il passato di Haris – Il buio al crocevia disegna in modo efficace un mondo di inganni infiniti, disperazione e violenza grazie a un linguaggio scarno e preciso. Il modello è chiaramente il primo Hemingway, e la vicenda di amore e guerra narrata da Ackerman, pur se distante da quella di Addio alle armi, condivide con quest’ultimo testo alcune tonalità, atmosfere e situazioni (la paura del buio di Daphne che ricorda quella della pioggia di Catherine nel romanzo di Hemingway; le diatribe tra idealisti e disillusi; i segni premonitori che lasciano intuire la fine tragica del racconto). Se Ackerman è certamente vicino a Hemingway nella predilezione per una lingua disadorna, occasionalmente punteggiata da metafore che per stranezza ricordano Stephen Crane (durante un bombardamento “alcuni rifugiati si sdraiarono sulla nuda terra come se avessero scelto di fare un sonnellino”), mentre Hemingway procede per sottrazione, nella convinzione che “meno è di più”, Ackerman, con le sue scelte lessicali, pare voler riflettere l’esaurirsi della speranza, l’impossibilità a tradurre il mondo osservato in qualcosa di più della sua essenziale e nuda fisicità. Come nel suo primo romanzo, lo scrittore indugia sull’oscurità in cui tutto si confonde, sulle tinte noir (tratteggiate in certi frangenti con un pizzico d’ironia, come nel caso del personaggio di Daphne, che coi suoi occhiali e il suo foulard è paragonata a una femme fatale del cinema hollywoodiano), sul senso d’impotenza e smarrimento.

Può sorprendere che, nel finale, Ackerman non rinunci a un’immagine tacciabile di sentimentalismo: quella dei ciuffi d’orzo che crescono dai semi un tempo stretti nella mano di un’ennesima vittima innocente. L’immagine ricorda il germoglio di noce di cocco che chiude La sottile linea rossa di Terrence Malick. La possiamo leggere come segno di una speranza cui Ackerman non si sente di rinunciare completamente. Oppure, meno ottimisticamente, come nulla più di un tributo a una vita e una bellezza del tutto indifferenti alla presenza umana.

giorgio.mariani@uniroma1.it

G Mariani insegna letteratura americana all’Università La Sapienza di Roma