Dedicato all’impurità

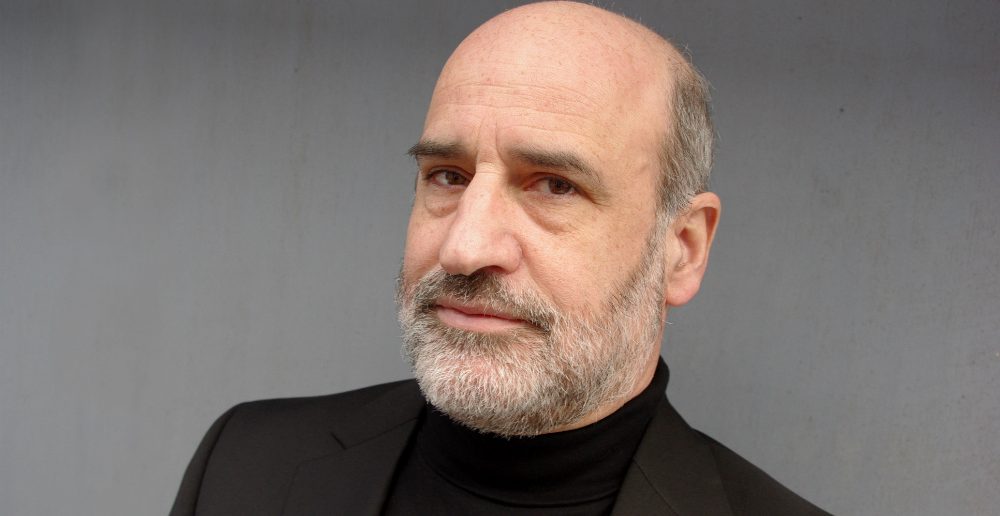

Intervista a Fernando Aramburu di Chiara D’Ippolito

Dopo le fiamme (trad. dallo spagnolo di Elisa Tramontin, pp. 256, €17, Guanda, Parma 2019) è il primo libro in cui ha scritto di terrorismo basco. È stato difficile trovare il modo per farlo?

Prima di pubblicare, nel 2006, Dopo le fiamme, avevo fatto dei tentativi di raccontare storie di persone basche in una società permeata dal terrorismo, ma non trovavo il tono: non sapevo come modulare la lingua spagnola, non sapevo come combinarla con termini della lingua basca, con garanzie letterarie. Quindi pensai che il genere del racconto mi avrebbe aiutato a fare delle prove, e così ho scritto molti racconti. Quando, finalmente, ho selezionato i dieci che poi sono entrati nel libro, mi sono detto: adesso so come farlo.

Che cosa, del terrorismo, le interessava raccontare?

Il terrorismo, per me, non è un tema. È un fenomeno che disgraziatamente mi è stato accanto fin dall’infanzia, e per questo ho conosciuto tante persone – compagni di scuola, vicini di casa, amici – che ne sono state toccate. Quando in una società c’è una violenza sistematica, continuata, i cittadini, lo vogliano o no, devono definirsi in relazione a questo fenomeno. Che partecipino attivamente, o siano oggetto di un qualche tipo di aggressione, o che guardino dall’altra parte, tutti sono in qualche modo interpellati da una situazione che è dolorosa e che è continua. Sarebbe molto strano che un autore che scrive sulla sua epoca, e su gente che ha conosciuto, non si avvicinasse alla questione del terrorismo. A me, quello che interessa di più sono i comportamenti delle persone, più che il terrorismo come questione storica o sociologica.

Lei è nato nel 1959, lo stesso anno in cui è stata fondata l’Eta. Ricorda la prima volta in cui ha capito cosa stava succedendo nel suo paese?

Lo ricordo molto bene. La prima volta che ascoltai il nome di Eta con la coscienza di che cosa significava, fu nel 1970, quando avevo 11 anni, in occasione del sequestro del console tedesco Bëihl, a San Sebastián. Lo ricordo perché si diceva che lo avessero rinchiuso in un edificio a cento metri dalla mia scuola, cosa che poi non fu confermata. Nel tragitto tra scuola e casa, guardavo se attraverso le finestre si vedeva il sequestrato. Fu la prima volta che ebbi un’idea concreta della storia e del fatto che la storia non è solo qualcosa che c’è nei libri, ma qualcosa in cui noi siamo immersi.

Protagoniste dei suoi racconti sono sempre le vittime, ma per lei “vittima” non è solo chi è stato colpito direttamente dal terrorismo.

Credo che ci siano vittime di diversa natura e che si debbano fare delle distinzioni chiare. Ci sono le vittime dirette, ossia quelle che ricevono la violenza; quelle che muoiono in un attentato, o che rimangono mutilate o ferite, o lo sono i loro parenti, i figli, gli amici. Vittime sono anche le persone di buon cuore, con spirito democratico, che si sentono toccate anche se non hanno ricevuto la violenza direttamente. Però penso che anche chi pratica la violenza sia una vittima, non nello stesso senso, ma in senso morale, perché la loro parte umana ha fallito. Per me sono esseri umani “falliti”, persone che avrebbero potuto dedicarsi a qualcosa di costruttivo, di creativo, e che tuttavia hanno scelto un’opzione distruttiva. In loro c’è una parte di disumanizzazione molto grande: non sono capaci di vedere la persona che attaccano nella loro interezza. Sparano perché hanno davanti un’uniforme o un avversario politico: vedono solo il loro obiettivo, e non che c’è una madre, con figli, o un padre. Il loro cervello semplifica, perché colonizzato da un’ideologia, dalla propaganda.

Come evitare la dicotomia buoni/cattivi?

Ho evitato di fare del mio libro un’opposizione tra buoni e cattivi, principalmente perché io gioco la carta letteraria. Voglio fare della buona letteratura, e la buona letteratura non si fa con le semplificazioni.

Il tema dell’oblio delle vittime, nei Paesi baschi e in Spagna, per lei è molto importante.

L’oblio delle vittime, la dimenticanza della loro sofferenza, è un tema complesso. Quello che credo è che, alla fine, la dimenticanza trionfa sempre. Perché il tempo passa, perché accadono nuove cose, perché arrivano generazioni che non hanno vissuto ciò che vogliamo ricordare. Ho anche percepito che le vittime risultano scomode, soprattutto per chi persegue quel progetto per cui si utilizzava la violenza. Il fatto che ci siano stati 850 morti è un punto nero… che non dà prestigio. Che una squadra vinca il campionato, che uno scrittore vinca il Nobel, che un tennista vinca il Roland Garros rende tutti felici… Ma che ci siano stati 850 morti, tra cui 23 bambini, non piace. E quindi molti cercano di nascondere come polvere sotto il tappeto questi fatti tragici e sanguinari della storia. Non possiamo però neanche pensare che i giovani si disinteressino del loro presente, della loro vita, per dedicarsi tutto il giorno alla guerra dei loro genitori. Mi viene in mente che da bambino, quando in casa veniva fuori il tema della guerra civile, noi svicolavamo, emozionalmente intendo: ci sembrava un tema scolastico, e non qualcosa di cui parlare a casa, e credo che questo sia normale. Però prima che si produca questa dimenticanza, che può essere naturale, oppure deliberata, cioè promossa da quelle persone a cui non interessa che si ricordi, per rimorso di coscienza o per motivi politici, bisogna lasciare testimonianze affinché chi, adesso o nel futuro, voglia sapere, abbia dove rivolgersi. Non è una memoria che deve stare nel cervello delle persone, ma deve stare negli archivi, nei libri, nelle cineteche, nelle fotografie.

Perché la dedica “all’impurità”?

È una provocazione contro i razzisti, contro gli xenofobi, contro chi considera che in uno spazio geografico debbano vivere “i puri”, quelli che sono in armonia con una determinata razza, o ideologia. Sono a favore della mescolanza, dell’abbraccio tra diversi, e per questo il mio libro è dedicato a esseri umani che non rispondono al topos del “puro sangue basco”. Si pensa, per esempio, che un basco debba avere almeno otto cognomi baschi, e un gruppo sanguigno determinato: deve cioè essere puro. Io scrivo contro questa ossessione, perché è la base del fanatismo.

Nel racconto Madri, la protagonista dice che “esistono persone convinte che, per creare la patria dei propri sogni, si deve necessariamente causare dolore al prossimo”. È così?

Non c’è motivo per cui la patria debba essere un concetto negativo, anzi è un elemento naturale dell’identità. Un individuo, per definirsi, non basta a se stesso. Il fatto che io parli la lingua spagnola, che abbia certe convinzioni, che mi piaccia la paella, sono elementi vitali molto importanti che mi vincolano al “collettivo”. Per esempio, nella mia memoria ci sono i paesaggi dalla mia infanzia, della città dove ho imparato a leggere e scrivere: tutto questo lo porto con me e mi dà forma, mi costruisce, genera in me un amore e mi induce a un patriottismo totalmente positivo, che io non cerco di imporre a nessuno. Il problema è quando si passa un limite e alcuni cercano di decidere, per tutti, come debba essere questo sentimento e, soprattutto, cercano di convertirlo in legge. Se per vivere in un posto occorre parlare obbligatoriamente una lingua, entriamo in una zona di patriottismo che possiamo chiamare direttamente “nazionalismo” e ciò è dannoso e ha generato molto dolore in Europa, e continua a farlo. Il nazionalismo non esiste senza un nemico, si costruisce in contrapposizione all’altro: perché viene da fuori, perché dissidente, perché ha dei segni identitari o fisici che non corrispondono a quella identità “obbligatoria”.

Ha scritto Dopo le fiamme in piena lotta armata. Per scrivere Patria (Guanda, 2017), invece, era necessario che cessasse la violenza? Crede che questa cessazione sia definitiva?

Sì, era necessario. L’annuncio della fine della lotta armata – nel 2011 l’Eta non si era ancora sciolta – è esattamente l’inizio di Patria, e quindi dal punto di vista documentale quell’annuncio era necessario, perché innesca il romanzo. Con la cessazione della violenza, anche se all’inizio non ne eravamo sicuri, si è concluso un periodo: sapevo, mentre scrivevo, che non ci sarebbero stati nuovi attentati che mi avrebbero obbligato a ripensare il libro. Era come se l’oggetto della narrazione fosse “quieto”, a disposizione di chi volesse raccontarlo, descriverlo. Sono passati otto anni, l’Eta si è sciolta, ma non sono sicuro che la pace equivalga alla fine della violenza. Dipende da che cosa si intende con pace: tuttora ci sono casi di omicidi da risolvere, le vittime hanno una serie di richieste, sulla giustizia, sulla riparazione… credo che la pace non si costruisca in una sera, ma una società che è fratturata, rotta, necessita almeno di una generazione per ricomporsi, e questo succede solo se si accettano delle norme di gioco politico comuni. Questo è ciò che chiamiamo democrazia e diciamo che, almeno nei Paesi baschi, siamo sulla buona strada, però manca molto.

Che cosa pensa del problema della Catalogna e quali sono le differenze con i Paesi baschi?

Ci sono dei punti di contatto, ossia la presenza di partiti che desiderano fare dei rispettivi territori uno stato. La differenza più visibile è che in Catalogna non ci sono morti, almeno per adesso – anche se bisogna stare attenti a dire che non c’è violenza – quindi penso che nel futuro i catalani saranno più facilitati a ricomporre la società, se un giorno desidereranno farlo.

E lo desiderano?

Dipende… In questo momento è in atto uno scontro politico per ottenere il potere, per ottenere posizioni finanziarie favorevoli. Gli attriti territoriali sono una caratteristica spagnola, da sempre, però passano le decadi e il paese continua a essere sempre lo stesso. Lo stesso Bismarck disse che la Spagna era il paese più forte del mondo perché già da 500 anni cercava di suicidarsi, senza riuscirci.

Sull’Indice online la recensione a Dopo le fiamme di Fernando Aramburu a firma di Chiara D’Ippolito