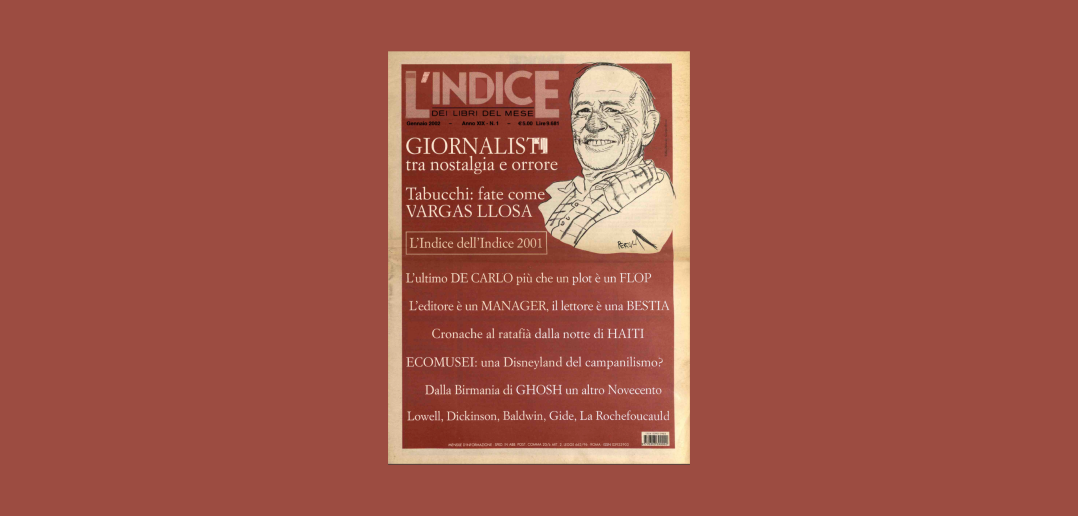

Un giornalista civile e documentato

di Antonio Tabucchi

Mario Vargas Llosa

El lenguaje de la pasion

Ediciones El País, Madrid 2000

Potrebbe sembrare singolare che il discorso di omaggio a uno scrittore che considero uno dei maggiori romanzieri contemporanei, invece che soffermarsi sulla sua folta e ormai universalmente celebre opera narrativa, si soffermi su un’attività considerata di solito marginale: l’elzeviro giornalistico, il reportage, l’articolo d’opinione. In realtà questa singolarità cessa di essere tale nell’ambito delle lettere iberiche e ispaniche in particolare, dove da sempre la crónica (il testo breve di osservazione, di polemica, di riflessione estetica o politica) è stata coltivata da scrittori o pensatori di altissimo livello.

Una tradizione che ad esempio nell’Ottocento trova un Clarín e un Larra, e nel secolo appena terminato un filosofo come Ortega y Gasset, e poi Bergamín, Azorín, Unamuno. Nel mondo ispano-americano basterà citare il “giornalista” Gabriel García Márquez, cronista di un piccolo giornale di un’epoca in cui egli era Un periodista feliz y indocumentado, come vuole il titolo di un suo libro, versante di scrittura che non ha certo abbandonato quando ha raggiunto la celebrità. Ma innumerevoli sono gli scrittori latinoamericani che insieme al romanzo, al racconto o al saggio hanno coltivato con particolare attenzione l’intervento più diretto e immediato sulla stampa quotidiana.

Gli scritti “giornalistici” di Borges pubblicati negli anni trenta su riviste e periodici sono ormai considerati dai suoi esegeti alla stregua delle opere maggiori. E non vorrei dimenticare, fra i tanti nomi che potrei fare, il compianto e da me amatissimo Osvaldo Soriano. In Italia, lo scrittore che più ha usato il giornalismo in maniera “ispanica”, cioè come veicolo di riflessione filosofica, antropologica, sociologica ed estetica mi pare il Pasolini dei gloriosi anni del “Corriere della Sera”, con quegli articoli, poi raccolti in volume come Scritti corsari, che non solo insegnarono agli italiani che cosa significa leggere la realtà con occhi liberi da pregiudizi e da decaloghi mentali di ogni sorta, ma furono una ventata di fresco in un giornalismo generalmente timido, cauto o comunque sostanzialmente allineato su posizioni politiche determinate.

Oggi in Italia la situazione è cambiata, nel senso che alcuni scrittori osano abbandonare il più tranquillo terreno dell’editoria per esprimere il loro pensiero sulla stampa quotidiana, anche se la principale occupazione del fare antologie per escludersi l’un l’altro di solito lascia poco tempo agli scrittori “progressisti” per osservare la realtà circostante. Comunque se da una parte si assiste a un progressivo abbandono dell’antico concetto italico della Letteratura (qualcosa di paludato e di maiuscolo, coronato di aura e di alloro), dall’altra la situazione politica contingente italiana, che di giorno in giorno sta rendendo sempre più esigui gli spazi dove la libera opinione possa esercitarsi, non favorisce quel “giornalismo da scrittore” che Vargas Llosa può esercitare sul più diffuso periodico di lingua spagnola, o molti scrittori francesi e americani su giornali come “Le Monde” o il “New York Times”.

La confidenza di Mario Vargas Llosa con il giornalismo è di lunga data, ed egli stesso ne evoca gli esordi nella prefazione a El Lenguaje de la pasión, che raccoglie una gran parte degli articoli usciti sul quotidiano “El País” dal 1992 a oggi. Vargas Llosa confessa di aver scoperto “la contea del giornalismo”, che lo aiuta “a sentirsi immerso nella vita di strada della sua epoca”, quando a quattordici anni cominciò a leggere il quotidiano di Lima “La Crónica”. Generose ed esplicite sono le sue parole dedicate al giornalismo, è stato redattore, reporter, editorialista e columnist: “Il giornalismo è stato l’ombra della mia vocazione letteraria; l’ha seguita e alimentata e le ha impedito di allontanarsi dalla realtà viva e attuale per esiliarsi in un regno puramente immaginario”.

Ho sempre amato la scrittura di Vargas Llosa perché il suo senso della realtà ha sempre saputo tenere sotto controllo quel “magico” che quando nella letteratura latino-americana diventa predominante rischia il folcloristico, il sapore seducente del boccone facile per il lettore di bocca buona. Un senso della realtà, una curiosità per la molteplicità del reale, che fanno della sua opera letteraria non solo un’irresistibile prova di scrittura, ma una testimonianza imprescindibile per comprendere la multiculturalità del continente latinoamericano.

Ho sempre considerato Mario Vargas Llosa uno scrittore “impegnato”, ma non in senso sartriano, e tantomeno organico in senso gramsciano, che è la vulgata con cui nel Novecento si è affermato questo vocabolo, cioè uno scrittore portaparola di un’ideologia o di un partito politico. Impegnato in un senso più vasto, più nobile, più proprio alla natura di uno scrittore, in quel senso che ci ha insegnato l’Umanesimo italiano: impegnato a capire l’Uomo, a criticare l’Uomo, a osservare l’Uomo, con la convinzione che l’Uomo sia il mondo, che l’Uomo sia l’universo. E l’“impegno” di Vargas Llosa, così evidente e flagrante nei primi libri, come La città e i cani, La casa verde o Conversazione nella cattedrale, che è un impegno prima di tutto umanistico, e dunque etico e civile, non è mai venuto meno in tutta la sua opera. Forse egli può aver avuto delusioni politiche, può aver pensato che certe scelte ideologiche erano illusioni giovanili (e fra l’altro ha saputo dirlo molto esplicitamente e con molta franchezza); ma la sua forza civile, la sua passione etica mi sembrano ancora più forti e più efficaci di prima. Laddove un convincimento strettamente politico in certi suoi libri poteva costituire quell’elemento di rigidità che il “messaggio” necessariamente conferisce anche ai libri più belli, la libertà del suo giudizio personale, che dipende solo dalla sua personale libertà e che si respira nei testi del El Lenguaje de la pasión, conferisce a questo libro una dimensione che va ben al di là del giornalismo. In questo senso mi sembra eccessiva la modestia che fa definire a Mario questo libro l’“ombra della sua vocazione letteraria”. Più che un’“ombra” questi articoli mi sembrano una struttura biologica, un’impalcatura cellulare, insomma, se posso usare una parola sottratta alla scienza dei nostri giorni, un genoma: il genoma di uno scrittore.

Spesso i libri sono misteriosi, e molte volte il mistero dei libri risiede fuori dai libri. Spesso un libro ha ragioni altrove, noi scrittori lo sappiamo, e lo sa bene Mario che un romanzo ha la sua storia segreta in un altro romanzo, comunque fuori da quel romanzo. Non lo hanno capito i critici strutturalisti e formalisti che credono che il testo finisca dove esso finisce, imprigionando la libertà del testo in un’analisi fatta di griglie nelle quali il testo è strangolato o spremuto come un limone. Che strano: da quelle spremute non è uscito nessun succo, il testo è rimasto opaco, sordo, muto. Un libro non comincia mai con la prima pagina e non finisce mai con l’ultima.

Un libro è un universo in espansione, ma dov’è il suo big bang? dove sono le sue ragioni? dove abita un libro se non abita solo in se stesso? Se lo chiedeva Drummond de Andrade in una poesia che è una dichiarazione di poetica interrogativa e perplessa e insieme acutissima: “Di che cosa si formano le nostre poesie? Dove? / Quale sogno avvelenato risponde loro, / se il poeta è un rancoroso, e il resto è nuvole?”. Al contrario, certe Sibille del nostro tempo, piccoli pontefici della letteratura che vivono per dettare canoni, hanno riempito il mondo delle loro profezie e delle loro teorie dove l’incomprensione per la letteratura, per l’anima della scrittura, ha raggiunto dimensioni preoccupanti. Uno scrittore gli risponde.

Sarà dunque un normale articolo di giornale o un microsaggio di vibrante difesa della letteratura il

testo intitolato Le profezie di Cassandra (“El Pais”, 1996)? Con il garbo e l’ironia che gli sono propri, ma con quella conoscenza del vero significato della letteratura che solo uno scrittore possiede, Mario Vargas Llosa vanifica con un semplice articolo di giornale la prosopopea espressa nei voluminosi saggi di uno dei più ascoltati sacerdoti delle odierne teorie letterarie, George Steiner: “Il prof. Steiner annuncia simultaneamente la morte letteratura e l’esistenza di un libro suo”, osserva Mario all’inizio del suo articolo. Mi pare una specificazione necessaria per i luttuosi ambasciatori della morte della letteratura che ci perseguitano implacabilmente. Del resto, nel Vecchio Continente, i necrofori del romanzo appaiono periodicamente come la ciclotimia, anche se l’epoca aurea dei funerali furono gli anni sessanta. Proprio in quegli anni, dall’altra parte del mondo, alcuni giovani che si chiamavano Mario Vargas Llosa, Gabriel García Márquez, Julio Cortázar, Manuel Puig, Manuel Scorza e altri fecero conoscere all’Europa in gramaglie letterarie alcuni fra i più bei romanzi del Novecento. Questi ragazzi poco accorti non sapevano che nel frattempo il romanzo era morto: quando si dice non dare retta ai buoni consigli.

Ebbene, questo articolo di appassionata difesa della letteratura, che senza mai esserlo esplicitamente è in realtà un panegirico dell’invenzione, della creatività, della fiction, l’ho letto come se fosse la “spiegazione” di un libro di Mario che mi ha sempre affascinato, La zia Julia e lo scribacchino, il più grande inno alla felicità creativa che la letteratura del dopoguerra abbia prodotto. Mi si potrebbe obiettare che è naturale che lo scrittore che nel 1978 ha scritto questo romanzo nel 1996 abbia poi scritto l’articolo di cui parlavo. Ma io non sono sicuro che i tempi interni dello scrittore e della scrittura appartengano al calendario gregoriano. Direi piuttosto così: che nel 1978 Mario ha scritto La zia Julia “perché” nel 1996 avrebbe scritto questo articolo distruggendo il professor Steiner.

E per lo stesso motivo capisco “perché” Mario ha scritto nel 1962 La città e i cani o nel 1981 La guerra della fine del mondo: per il semplice motivo che nel 1996 avrebbe scritto II vecchietto con i calli o nel 1997 Una passeggiata per Hebron, altri due articoli per “El País”. Il primo è, apparentemente, una normale recensione al Diario di un autore oggi tornato di moda in Francia che collaborò con i nazisti e che morì suicida, Drieu de la Rochelle. Mario ne ammira un romanzo, Fuoco fatuo, che ho amato anch’io, ma parlando di questo Diario della guerra si pone una domanda che va al di là della letteratura e ne cerca le più profonde ragioni: “Come coniugare questi due aspetti? Forse non c’è risposta accettabile a questa tremenda domanda, ma è indispensabile formularla, perché è certo che le mie idee e le parole non sono irresponsabili e gratuite. Esse generano azioni, moderano condotte e muovono da lontano la mano degli esecutori di massacri”.

Il secondo è quasi la cronaca di una passeggiata in una città palestinese occupata dagli israeliani. Credo che le ragioni di un conflitto ancora non risolto e dal quale provengono molti dei disastri che tormentano oggi il mondo siano più facilmente comprensibili da questa “passeggiata” che dalle complicate analisi dei politologi (altre Sibille) che tutti i giorni pretendono di spiegarci il mondo.

E molte altre “ragioni” alla sua letteratura potrei trovare negli articoli di giornale che per tutti gli anni novanta Mario ha scritto per “El País”. Per me, italiano, la vena fascistoide (di quel fascismo ineffabile, categoriale, che non appartiene esattamente all’ideologia, ma che può incarnarsi in qualsiasi Paese e in qualsiasi epoca; insomma, quel tratto di volgarità, di arroganza, che caratterizza certi colonnelli o certi caciques dei suoi romanzi e che Mario prontamente coglie in una frase di un ministro del primo governo Berlusconi nel 1994) spiega l’Italia di oggi ai non italiani meglio di quanto non sappiano fare gli analisti politici che oggi in Europa si interrogano sull’ideologia dell’Italia e dei suoi leader: “Il portavoce del governo italiano, sig. Giuliano Ferrara, rispondendo alle critiche dell’opposizione che accusavano il primo ministro Berlusconi di agire fuori dai limiti della Costituzione, ha esclamato con indignazione: ‘Dove credete di vivere? In Bolivia?’.

Riconoscendogli il pieno diritto di criticare le varie manifestazioni di barbarie che esistono in America Latina, affermo che il portavoce del governo italiano è una persona non aggiornata, che dovrebbe rinfrescare la propria informazione politica” (L’Italia non è la Bolivia, 1994). Con pacatezza, e con un buon numero di dati alla mano, Vargas Llosa dimostra che la Bolivia è un Paese abbastanza meglio amministrato dell’Italia: non ha certo la mafia, non conosce la corruzione italiana, pare abbia istituzioni più solide e una classe politica più rispettabile di quella italiana, visto che i personaggi corrotti che l’avevano caratterizzata nelle decadi passate scontano le pene che la giustizia ha loro inflitto per le loro malefatte. In Italia, come sappiamo, chi aveva pendenze giudiziarie si è rifugiato in parlamento.

Ma non vorrei che si equivocasse: non c’è niente di autoreferenziale negli articoli di Mario Vargas Llosa: sono io che li sto usando a posteriori perché in essi trovo oggi la ragione dei suoi libri di ieri. Così come nei suoi libri di ieri, e in quelli che pubblica oggi, trovo una ragione per capire la realtà di oggi. Una di queste realtà è ad esempio la babele di gerghi specialistici e letterari che caratterizza i linguaggi della nostra società occidentale: una difesa corporativa spesso mascherata di pseudotecnicismo che serve sostanzialmente ad escludere il cittadino dalla partecipazione sociale o politica di un certo Paese. Ma altri gerghi non sono da meno, e fra questi un luogo eccelso è occupato dai linguaggi dell’espressione artistica contemporanea: linguaggi esoterici e orfici che fanno spesso da cinghia di trasmissione dall’artista al critico al marchand con il fine di imporre sul mercato, non di rado a prezzi esosi, prodotti “artistici” inconsistenti ed effimeri, basati soprattutto sul messaggio scandalistico o provocatorio che recano in sé.

Ma l’espressione artistica non di rado è per Vargas Llosa il pretesto per una riflessione sociale e politica. Ne è un bell’esempio l’articolo La città dei nidi (1998) dedicato al Festival di Salisburgo, dove egli ironizza, non senza ragione, sull’elegantissimo pubblico del jet set internazionale che applaude entusiasta alla messa in scena, con criteri rigorosamente marxisti, del Mahagonny di Bertolt Brecht. E Mario non perde l’occasione per stigmatizzare severamente l’ideologia che lo entusiasmò nei tempi giovanili. Il che è più che plausibile. Meno convincente mi pare la sua susseguente manifestazione di simpatia per il libero mercato. Mario ha un pensiero troppo solido per potersi illudere che l’economia possa sostituire egregiamente le ideologie, come vorrebbero i teorici del neoliberalismo, o credere che la trinità neoliberista Deregulation-Liberalizzazione-Privatizzazione possa comunque sostituire Liberté-Egalité-Fraternité. Del resto come ha cinicamente osservato dopo l’11 settembre il grande sociologo tedesco Ulrich Beck (spesso i sociologi possono essere più cinici degli economisti), “le immagini di orrore di New York sono portatrici di un messaggio che non è ancora chiarito: uno Stato, un Paese, possono neoliberalizzarsi a morte” (“Le Monde”, 10 novembre 2001). Avanzo l’ipotesi che per un pensatore e un uomo di idee come Vargas Llosa, senza chiese e pregiudizi, convinto difensore della democrazia politica, del pluralismo e dello stato di diritto, una totale adesione al pensiero neoliberista possa costituire una contraddizione. Ma osservo anche che le contraddizioni sono inevitabili componenti di un intellettuale libero, del quale eventualmente si può dire quanto lui stesso ha magnificamente detto di Octavio Paz, sforzandosi di capirlo quando, in disaccordo con lui, Paz manifestò un avvicinamento verso il vecchio Pri messicano. E cioè che “la forma ideale dell’imprescindibile democratizzazione del suo Paese era l’evoluzione e non la rivoluzione” (El lenguaje de la pasión, 1998).

Altri due articoli di carattere politico che vorrei mettere in evidenza sono Il “nascituro” e Il sesso debole, entrambi del 1998. Il primo è una argomentata difesa dell’aborto e una solenne reprimenda al parlamento spagnolo che per un voto ha respinto una maggiore liberalizzazione della legge che in quel Paese è molto restrittiva (prevede infatti solo i casi di stupro, di malformazione del feto e di pericolo di salute per la madre). Mario evoca una Spagna cattolica, profonda e oscurantista, che ha organizzato processioni e intimidazioni ai parlamentari, una Spagna dove la Conferenza episcopale ha pubblicato un “tremebondo” documento intitolato Licenza ancora più ampia per uccidere i figli, letto da ventimila parroci durante la messa domenicale. La difesa di uno stato laico, dove una supremazia confessionale “può minacciare la democrazia, a breve e medio termine, in uno dei suoi attributi essenziali: il pluralismo, la coesistenza nella diversità, il diritto alla differenza e alla dissidenza”, è un ossigeno per un lettore come me che vive in un Paese dove raramente la stampa osa rivendicare la laicità dello stato sancita dalla nostra Costituzione. Alla difesa dello stato laico segue una difesa dei diritti della donna che è confortante sentire nella bocca di uno scrittore. Ma non potrei terminare questo mio breve vagabondaggio nel El Lenguaje de la pasión senza soffermarmi su quella che è la vera passione, che anima tutto il libro, tutta l’attività del giornalista politico, sociale, opinionista, viaggiatore, antropologo: la letteratura. Perché per Mario la

letteratura è una forma di conoscenza del reale, e qualsiasi analisi del mondo che egli fornisce è sempre confortata, sostenuta, filtrata dalla testimonianza letteraria. Pier Paolo Pasolini aveva coniato l’espressione “amicizia delle idee”. A questa aggiungerci “amicizia del gusto”. Perché il gusto è qualcosa di meno cerebrale, di più viscerale, di più naturale delle idee, e quando due scrittori amano gli stessi scrittori significa che fra di loro c’è una profonda affinità, che è poi una forma di amicizia. Nel Lenguaje de la pasión ritrovo i “miei scrittori”: Baudelaire e Guimarães Rosa, Pessoa e Naipaul, Ortega, García Márquez, Borges e tanti altri.

Ma vorrei concludere con un poeta, da entrambi amato, al quale non è toccato nel Novecento quel posto centrale che forse gli aveva vietato la sua vita schiva e marginale, e una lingua che non è fra le più diffuse del pianeta, il greco moderno. Si tratta di Costantino Kavafis, al quale Mario dedica uno splendido “medaglione” alla fine del suo libro, intitolato L’Alessandrino. Nel celebrarlo, Mario tesse un elogio dello scrittore lontano dal potere, lo scrittore come “imboscato”, come marginale, come vagabondo, come colui che gira in un’orbita eccentrica e periferica; uno scrittore cittadino del mondo, che appartiene solo alle proprie idee, che non suona le serenate a nessuno, uno scrittore apolide e senza bandiere, che preferisce l’anonimato e la libertà interiore ai riconoscimenti e alle decorazioni: “Era un Alessandrino singolare, un uomo della periferia, un greco della diaspora che scelse come patria culturale, più di ogni altro scrittore dell’epoca classica, quella della sua lingua e della sua antichissima mitologia. Eppure, come ascrivere alla storia della letteratura neogreca questo mediorientale così identificato con gli odori, i sapori e il passato della sua terra di esilio, questo incrocio culturale e geografico dove Asia e Africa si toccano e si confondono, così come vi si sono confuse tutte le civiltà, le razze e le religioni del Mediterraneo?”. E nella simpatia di Mario per questa figura che io riconosco la mia simpatia per Mario. E forse è proprio questo il motivo per il quale ho scritto quanto ho scritto.