Tutti gli uomini della diva

di Francesca Romana Capone

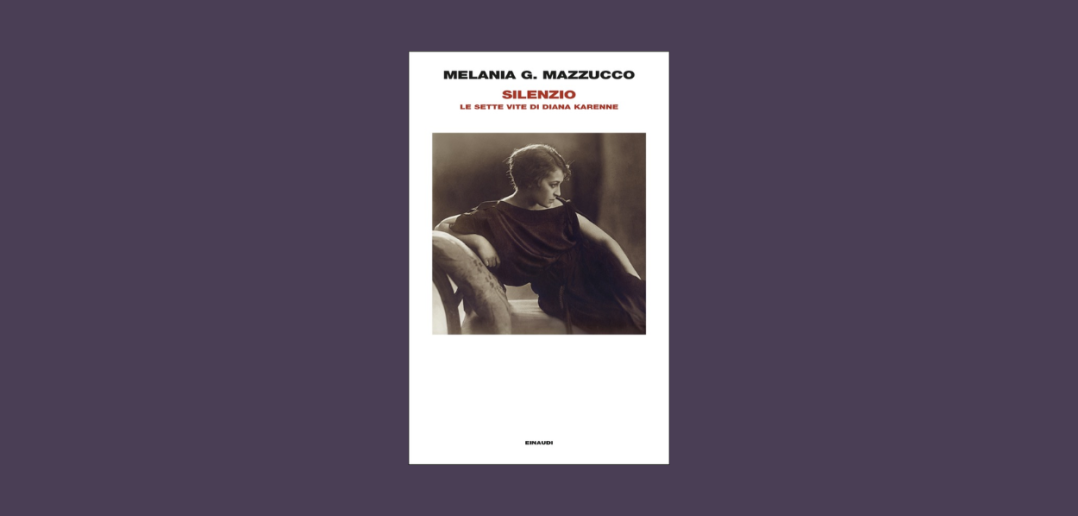

Melania Mazzucco

Silenzio

Le sette vite di Diana Karenne

pp. 656, € 24,

Einaudi, Torino 2024

Mazzucco ci ha abituati a scovare, nelle pieghe della storia, figure di donne straordinarie: da Marietta Robusti, la “Tintoretta”, all’architettrice Plautilla Bricci, i suoi romanzi sono spesso l’esito di questa ricerca e costruzione del femminile fuori dagli schemi. Frutto di indagini meticolose e rigorosi spogli di archivio, devono alla straordinaria vena narrativa dell’autrice la capacità di rendere vive le sue protagoniste, filtrate dalla profondità di scavo nell’animo umano, oltre che dalla pazienza di anni di lavoro che restituisce ai testi uno spessore non comune.

Diana Karenne, al centro di Silenzio, è anch’essa una donna che si ribella al suo destino e che ha la capacità di costruirsi la propria immagine e il proprio fato. Approdata da sola a Roma nel 1914, due anni dopo è una diva del cinema muto: amministra il suo corpo e le sue relazioni fino a elevarsi al di sopra del suo stesso ruolo e – complice la guerra che assottiglia le fila di uomini in tutte le professioni – si fa regista e addirittura produttrice. Ma questa sarà solo una delle sue tante vite: nata in Ucraina da famiglia ebraica in epoca di pogrom, già prima di trasferirsi in Italia ha vissuto a San Pietroburgo e Parigi. E dopo sarà a Berlino, di nuovo in Francia, in Svizzera. Sfuggente, elusiva, originale, attirerà l’attenzione della polizia perché è impensabile che una donna così libera non sia una spia. Attenta regista della propria immagine, deciderà quando sarà ora di sparire, così che oggi non ci sono fotografie che la ritraggano anziana, e addirittura la sua morte “ufficiale” nel 1940 sembra essere solo l’ennesima reinvenzione di sé stessa, se è vero che scomparirà a Losanna nel 1968 dopo aver attraversato nei panni della “santa russa” anche la tragedia della seconda guerra mondiale.

Dina-Diana-Nadia-Candida… Già solo nella lista dei nomi Mazzucco intravede le circonvoluzioni dell’esistenza di una donna che, anche nelle numerose fotografie che costellano il romanzo, offre sempre un volto diverso. Femmina fatale o madre dolorosa, prostituta o nobile, i ruoli che impersona per il cinema la inseguono anche nella vita. Attiva negli anni che, al massimo splendore del cinema muto, vedono seguire il suo declino con l’affermarsi del sonoro, cerca anche altrove il suo io: disegna e dipinge, legge e scrive, canta. Tra le pagine del libro si affaccia un singolare autoritratto caricaturistico dove la bionda ed esile Karenne è il motore di un colorato vortice di oggetti: una mano suona il pianoforte, l’altra dipinge mentre, da un angolo della stanza, un fotografo la ritrae tra libri, piante, un candelabro a sette braccia che indica la sua origine ebraica. Ma è nel raggio di luce che estrae dal buio l’immagine in movimento, nell’alchimia della pellicola impressa, nella magia della sala dove uno sguardo è ingrandito fino a ingoiare l’intera platea che Diana trova il suo spazio più autentico. Vero proprio perché fittizio: le mille maschere che indossa al cinema sono il suo ritratto più convincente. Ed è per questo che l’autrice, pur nella puntigliosità della sua indagine, non dissipa tutte le ambiguità, quelle stesse che fanno di Diana ciò che è.

C’è però in queste pagine anche un’attenzione speciale verso gli uomini che incrociano, a volte facilitano e a volte ostacolano, le vite di Karenne. Tre figure sono destinate a svolgere un ruolo importante: Giuseppe Medici del Vascello che accompagna la sua ascesa romana; Ernesto Maria Pasquali, il produttore torinese che ne fa una diva del muto; Nikolaj Otzup, poeta tormentato e fallito al quale dedicherà le ultime sue vite, prima di quella che costruirà per lei Mazzucco. Le figure maschili che hanno amato e idolatrato Diana ne sono state anche il freno e il limite. Il primo (che, peraltro, costruisce un ponte con L’architettrice perché imparentato con Giacomo Medici, l’eroe risorgimentale che combatte presso la villa del Vascello al Gianicolo) è un diplomatico, di nobile famiglia torinese, vicino al fascismo. Diana la vorrebbe sposare, e da questo vincolo lei – che pure ha approfittato dei suoi favori – fugge pur restandogli teneramente legata. Pasquali, il “bandito”, è un arrembante produttore cinematografico che coglie e sfrutta le potenzialità della donna, ma il loro rapporto è una tempesta che rischia di portare Diana lontana da sé stessa. Infine Nikolaj, pescato nell’entourage degli esuli russi della rivoluzione, l’unico cui accetterà di dedicarsi con il matrimonio, ma anche colui che – attraverso la sua ossessione amorosa – finisce per occultarla al mondo.

Altri uomini incrociano la sua strada, dal primo marito Grisha Feyguine agli attori del muto come il fascinoso Alberto Capozzi, da Gabriele D’Annunzio, con il quale ha uno scambio epistolare ai tanti produttori cinematografici come Arturo Ambrosio. Con e contro questi uomini Diana combatte la sua battaglia per rimanere libera, per esprimersi secondo il suo vocabolario artistico, al di là delle forme e dei modi che le vogliono cucire addosso. E loro, abituati a guidare e non a subire, sono spiazzati da una donna che rifiuta di indossare i panni che la sua epoca vorrebbe imporle. Questo senso di spaesamento maschile è rappresentato in maniera magistrale e sottile da Mazzucco che lo rende autentico e non macchiettistico, espressione di un disagio vero che l’amore non può superare.

Nella sua parabola che coincide con la fase più turbolenta del Novecento, Karenne incarna i destini delle donne che seppero sfruttare gli inaspettati spazi sociali aperti dalla prima guerra mondiale, per essere poi trascinate di nuovo nel loro ruolo tradizionale negli anni successivi. Vittime di un mondo maschile che non ha saputo allora, e forse non sa nemmeno adesso, valorizzarne le potenzialità creative e di pensiero, è anche per questo che le protagoniste di Mazzucco finiscono per sembrarci sempre, dolorosamente, attuali.

frcapone@gmail.com

F. R. Capone è scrittrice

Una pioniera con identità multiple

di Cristina Jandelli

La riscoperta di Diana Karenne nel romanzo documentario di Melania Mazzucco si inserisce in una tendenza che negli ultimi anni ha riportato alla luce alcune grandi figure femminili del cinema muto italiano attraverso singolari riscritture finzionali delle loro vite, come la regista Notari nel libro di Flavia Amabile (Elvira, Einaudi, 2022) e l’attrice Bertini in quello di Flaminia Marinaro (L’ultima diva, Fazi, 2022). Qui però ci troviamo di fronte a un livello di complessità assai maggiore.

Un lavoro di ricerca ventennale nutre Silenzio e si manifesta in nuove acquisizioni biografiche verificabili attraverso una cospicua messe di apparati, che concludono il libro e interrogano storiche e storici del cinema che saranno chiamati a riscrivere, negli anni a venire, la vicenda di questa straordinaria attrice, sceneggiatrice e regista. A loro il romanzo offre spunti preziosi e inediti (ad esempio la relazione epistolare con D’Annunzio) e perfino due rettifiche fondamentali, ovvero gli estremi anagrafici, la nascita a Kiev e non in Polonia il 22 giugno 1891 e la morte avvenuta non ad Aquisgrana nel 1940 ma a Losanna nel 1968. In un saggio recente, la conservatrice della cineteca Gosfilmofond Tamara Shvediuk è giunta alle stesse conclusioni di Melania Mazzucco, evidenziando come in effetti nel 1940 sia morta, agli occhi del mondo, non la persona ma l’attrice-diva: delle “sei vite” di Diana Karenne narrate da Mazzucco due, intitolate Candida e Madame Otzoupe, raccontano infatti una storia finora misconosciuta ovvero la sua senilità, la dispersione delle proprie tracce artistiche da lei orchestrata o quantomeno favorita. Il fatto che, attraverso la produzione letteraria del marito Nikolaj Otzup, Karenne si trasformi, negli anni cinquanta, in una figura romanzesca e poetica, in una mater dolorosa pura e tenera, appare in sostanza coerente con la sua personalità scissa, dotata di identità multiple e indefessa nel rigenerare attraverso diversi media la sua immagine di diva. Tanto Karenne fu infaticabile nella costruzione della sua carriera cinematografica, prima in Italia (ma l’esordio avvenne nella Russia prerivoluzionaria, con il film Tragedyia dvuch’ sester del 1913 di cui è stato rinvenuto un frammento presso la Gosfilmofond) e poi in Germania e in Francia, quanto fu determinata, in seguito, nel cancellare e rimuovere il sorprendente lavoro svolto con la sua casa di produzione David Karenne Film. Impiantata in Italia, realizzò ventisette pellicole da lei interpretate e sceneggiate, ma soprattutto dieci da lei dirette, e nulla è sopravvissuto.

Per questo motivo, a partire dagli anni Duemila, di lei si sono occupate principalmente le storiche del cinema italiane impegnate a riscoprire il ruolo fondamentale delle pioniere. Fu regista, oltre che protagonista e sceneggiatrice delle sue opere, le firmò con il suo nome d’arte in un’epoca in cui tale mansione professionale per le donne non era accessibile. Scrive Mazzucco: “La moglie del produttore sorride: le donne non dirigono film. Qualcuna deve pur cominciare, proclama Diana”.

Nella ricostruzione certosina dell’autrice emergono le contraddizioni insite in questo gesto fuori schema, favorito da un comparto industriale non ancora istituzionalizzato. La scoperta che Karenne fu spiata in Italia fin dal suo arrivo a Roma nel 1914 diventa all’improvviso coerente con la narrazione che della diva venuta dall’Est dava la stampa specializzata dell’epoca, continuamente depistata dalle sue dichiarazioni fumose e contraddittorie. Mazzucco legge i fascicoli del ministero degli Interni e fa rivivere nelle sue pagine l’ignoto agente n. 184 che la pedina: è già cinema (e mistero). Esule russa, a Roma e a Torino poté inventarsi, al chiuso degli stabilimenti di produzione delle pellicole, una vita nuova, particolarmente significativa agli occhi dei suoi contemporanei innamorati dei balletti russi, e ancor più dalla nostra prospettiva attuale, però effimera, perché quando i grandi capitali fecero il loro ingresso nell’industria cinematografica le donne in posizione apicale scomparvero insieme alle loro fragili imprese commerciali. Grazie a Mazzucco, Karenne riappare oggi più simile che nel passato alle altre dive del muto italiano, negli anni venti maritate e svanite dalla scena pubblica, anche se questo a lei accadde vent’anni più tardi. Come le altre, dopo aver brillato nel genere italiano del diva film, divenne un’imprendibile presenza fantasmatica. Mazzucco descrive così la sua ultima interpretazione nel 1940 in Manon Lescaut di Carmine Gallone: “Davanti alla vetrata, alta, snella, elegantissima, si arieggia con un ventaglio […]. La camera la segue e Diana esce fuori campo. La sua apparizione dura in tutto tredici secondi”.

cristina.jandelli@unifi.it

C. Jandelli insegna storia del cinema all’Università di Firenze