Dalla parte dei criceti

di Fiorenzo Iuliano

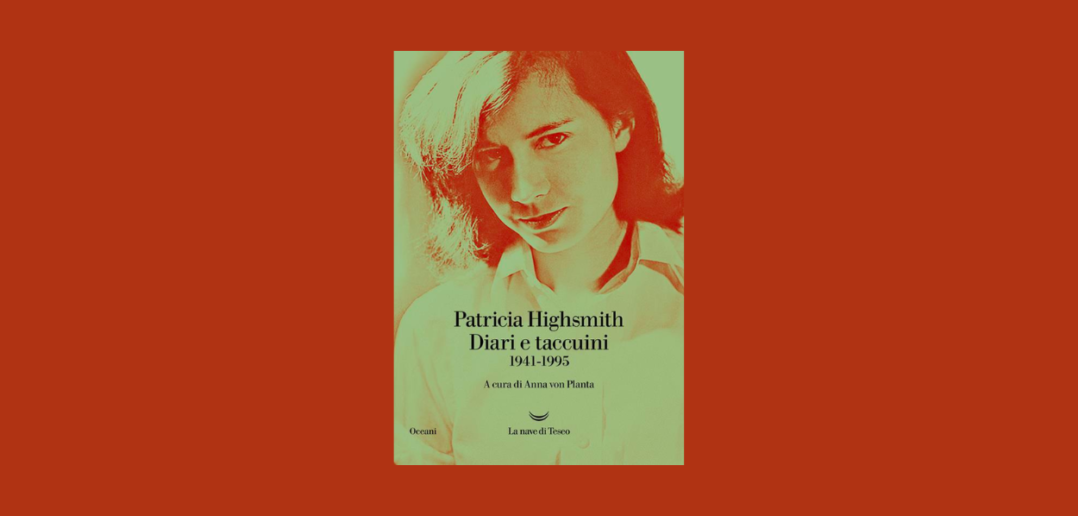

È recente la pubblicazione, per La nave di Teseo, di due libri di Patricia Highsmith: la raccolta di racconti Delitti bestiali e il ponderoso volume che raccoglie i Diari e taccuini, la cui stesura ha impegnato la scrittrice praticamente tutta la vita, dal 1941 al 1993. Quest’ultima iniziativa è assai meritoria, non foss’altro per la messe di informazioni offerte su uno di quei tanti nomi della letteratura americana del Novecento, il più delle volte femminili, confinati ingiustamente alla categoria degli autori minori. Le originali ottomila pagine manoscritte di Highsmith – diciotto quaderni di diari e trentasette di taccuini – si ritrovano, selezionate, nelle circa mille pagine a stampa del volume. Una mole notevole e di lettura non certo agile che racchiude, secondo il solo ordine cronologico, ricordi e riflessioni legati alla vita personale (diari), e appunti e idee sugli argomenti più vari o annotazioni relative alla propria scrittura, magari da sviluppare in seguito (taccuini). Redatti con scrupolosa, maniacale metodicità su quaderni tutti uguali, e scritti, seppure in minima parte, anche nelle altre lingue che Highsmith conosceva oltre all’inglese (italiano, francese, tedesco, spagnolo), questi diari e taccuini si presentano come una lunga sequenza di brevi impressioni e digressioni sulla letteratura, la musica, la politica. Aprono, poi, anche squarci sulla sua vita privata, sui rapporti complessi con la famiglia (soprattutto con la madre) o con il mondo della letteratura e dell’editoria, sui suoi numerosi legami sentimentali ed erotici con altre donne che tuttavia non riescono a farle accettare del tutto la propria omosessualità, tanto da indurla a ricorrere alla psicoterapia.

Sullo sfondo di questa narrazione di sé ci sono le descrizioni dei tanti paesi visitati da Highsmith in tutta la vita. Le immagini ricavate dai soggiorni europei, più o meno stabili e duraturi, sono tra le pagine più interessanti di questo volume, e rispecchiano le trasformazioni, anche profonde, subite negli anni da una personalità inquieta e mai pienamente a casa in nessun luogo, non solo geografico. Roma, che nel 1949 viene percepita come un posto orribile, sporca e disordinata – tant’è che Highsmith le preferisce la Napoli “pulita e ordinata” che ha modo di visitare di lì a poco – diventa nel 1963 “il miglior luogo in cui svernare”. Cambiano con la stessa radicalità, seppure in maniera lenta e quasi impercettibile, i temi affrontati e lo spirito con cui Highsmith vive il rapporto con gli altri, con il proprio corpo, con la letteratura e la musica, con la solitudine. E allo stesso modo si divaricano le visioni, già contrastanti, tra l’Europa e gli Stati Uniti, questi ultimi percepiti come direttamente investiti da una storia violenta, cruda e brutale, e perciò tanto più ancora carichi di un idealismo disperato e senza prospettive, rispetto a un’Europa che nel 1952, quando le ferite della guerra bruciano ancora, è descritta come “impaurita, costretta, cinica e soprattutto un po’ stanca”. Le ultime sezioni dei Diari e taccuini sono più sintetiche e perfino criptiche e si chiudono, come è facile aspettarsi, su una Highsmith ormai in là con gli anni, ammalata, cinica e liquidatoria nei giudizi. Sorprende, in questo senso, la sbrigatività di alcune uscite antisemite che in qualche caso, ricorda Anna von Planta, si è addirittura preferito omettere nell’edizione finale dell’opera.

Dal caleidoscopio di questa sterminata autobiografia in fieri viene fuori non solo l’immagine di una scrittrice inquieta e tormentata, ma anche una narrazione fluttuante che si muove tra vuoti e pieni, tra momenti di estasi quasi assoluta e altri di altrettanto radicale annichilimento. È il caso, per esempio, delle pagine dedicate alla scrittura. Con una precisione quasi anatomica Highsmith racconta gli istanti di gioia e di appagamento completi vissuti nelle giornate immerse nella scrittura (magari combinata alla lettura, o all’ascolto di musica), così come i momenti di disperazione segnati da un desiderio smanioso e privo di un oggetto definito, che si traduce spesso in bisogno febbrile di compagnia, di contatti fisici o di sesso. Sottotraccia, tutto il diario sembra animato da una silenziosa fame di autodistruzione che si conclude, quasi emblematicamente, con la malattia che la porterà alla morte, e che si cristallizza in righe illuminanti e allo stesso tempo disarmanti come quelle su Dostoevskij, uno degli autori più citati e amati, a cui Highsmith è stata talvolta accostata. Quando, in proposito, scrive “Al diavolo le spiegazioni psicoanalitiche sul gioco d’azzardo di Dostoevskij come liberazione sessuale. Dostoevskij voleva distruggersi, sperimentare la propria distruzione. (…) Toccare il fondo prima di potersi librare verso l’alto!”, sembra ovvio che stia parlando di sé stessa e del proprio bisogno di vedersi spegnere e poi rinascere, quasi ciclicamente.

Di queste pagine colpisce, infine, l’eterogeneità stilistica, inevitabile data la mole dell’opera. Si passa da una scrittura intima e raccolta a osservazioni lapidarie, perfino aforistiche e per forza di cose ellittiche e di difficile interpretazione. Il gusto per la parola immediata, icastica e perciò in fondo ambigua, accompagna molte pagine, quasi a volere costruire riga dopo riga una precisa immagine di sé consegnata alla scrittura con l’aspettativa e l’auspicio, in alcuni momenti pure esplicitati, che prima o poi questi diari sarebbero stati pubblicati. Questo dato, per quanto marginale, è di straordinario interesse, perché mette in discussione le categorie di pubblico e privato, di immagine intima e creazione di un personaggio. Queste diverse prospettive si alternano di continuo senza che chi legge possa sapere con certezza quale sia la Patricia Highsmith che sta scrivendo in quel momento: la donna vulnerabile, tormentata – ai limiti, lei stessa ammette, della psicosi – e desiderosa di comprensione e di affetto, oppure la scrittrice ambiziosa che poco per volta riesce a raggiungere una certa visibilità nel mondo delle lettere.

Questa tensione irrisolta si rispecchia in un’altra delle contraddizioni più vistose dei Diari e taccuini. Se da un lato queste pagine riflettono il caos ingestibile attraverso cui Highsmith fa esperienza di tutti gli eventi più significativi della sua vita – i rapporti familiari, le esplorazioni intellettuali e artistiche, l’amore e il sesso, il disagio sociale ed esistenziale, la guerra, la malattia – dall’altro emerge una necessità quasi morbosa di trovare un ordine, di raggruppare il proprio vissuto e il proprio universo emotivo, intellettuale e corporeo in categorie facilmente identificabili. Nel 1945 Highsmith arriva addirittura a compilare, con inverosimile rigore frankliniano, una tabella per “classificare e confrontare le sue amanti”; nel 1954 scrive senza indugi: “Mi interessano le tipologie”. Infine, anni dopo ancora, nel 1975, dà una definizione illuminante di normalità: “La parola ‘normale’ dovrebbe significare ‘secondo una qualche regola’. Non dovrebbe avere nulla a che fare con ciò che fa la maggioranza”. Al caos intellettuale ed emotivo e al disordine di una vita vissuta con pienezza e senza troppe leggi si contrappone la paradossale volontà scientista o addirittura tassonomica di individuare uniformità, elementi ricorsivi, principi unificanti tanto nella propria storia individuale quanto nel mondo circostante.

In piccola parte, questa necessità maniacale di fare ordine nell’universo e arrivare a un principio di regolarità in un magma altrimenti inafferrabile e quindi angoscioso si ritrova nei tredici racconti di Delitti bestiali. Scritti nei primi anni settanta, insieme a quelli confluiti in un’altra raccolta, forse più nota (Piccoli racconti di misoginia), e pubblicati in Inghilterra nel 1975 e solo nel 1986 negli Stati Uniti (dopo che la traduzione italiana, qui ripresentata, era apparsa per Bompiani nel 1984), questi racconti possono essere letti, tra l’altro, come un esperimento beffardo, perché se ne conosce da subito l’esito fallimentare. Sono tutti accomunati da un principio analogo: offrire piccoli, insignificanti episodi di convivenza tra animali ed esseri umani che si risolvono quasi sempre in maniera tragica, con la morte di uno dei protagonisti umani a causa della ribellione o della vendetta dell’animale. Ogni storia esplora i limiti entro i quali è possibile la coesistenza tra specie, per concludersi tuttavia con un risultato negativo. Questa ripetitività può rappresentare, come è stato osservato in passato, un limite. Il finale dei racconti diventa infatti, a un certo punto, prevedibile, perché quasi tutti seguono uno schema narrativo pressappoco simile: si aprono su una situazione di asservimento di un animale a un contesto umano, che, per quanto sembri ovvia agli uomini, alle lunghe si rivela soffocante e insopportabile per gli animali. Segue la ribellione di questi ultimi, incomprensibile e del tutto irrazionale agli occhi umani, ma perfettamente sensata e inevitabile dalla loro prospettiva. Il dato di originalità di queste storie sta nel tentativo di offrire il punto di vista – narrativo, ma anche psicologico e forse etico – dell’animale, rispetto al quale le ovvietà apparenti della logica umana vacillano o si rivelano completamente prive di fondamento. Al tempo stesso, viene fuori una sostanziale equivalenza tra umani e animali: entrambi sono capaci di dedurre il funzionamento del mondo dall’osservazione continua della realtà, entrambi sono in grado di sperimentare emozioni e desideri, attaccamento o ripulsa. Da parte animale, tuttavia, c’è una coerenza cristallina che invece fa difetto agli umani, sempre pronti a individuare eccezioni per il proprio tornaconto, laddove la prospettiva animale vede solo la ricorsività di fenomeni ai quali è naturale rispondere sempre allo stesso modo.

In molti casi, questa risposta si traduce nell’uccisione dell’umano responsabile di un maltrattamento o di una violenza inopinata: è il caso di Ballerina, l’elefante che lavora in un circo nel racconto che apre la raccolta, o del cammello Djemal, o di Samson, maiale da tartufo, o della scimmia Eddie, complice nei furti di una coppia di giovani ladre in uno dei racconti forse più curiosi e belli del volume – insieme a Il topo più coraggioso di Venezia, più crudo ma per certi aspetti narrativamente più riuscito, in cui la sorprendente virata macabra si consuma su uno scenario italiano rappresentato in maniera tutt’altro che convenzionale. Questo schema di fondo, tuttavia, non deve far pensare che le storie siano una piatta ripetizione del medesimo modello narrativo. Cambiano gli scenari, cambiano i personaggi, cambia pure la caratterizzazione degli animali, che da individuale può diventare collettiva. È quello che succede nell’incredibile La resa dei conti, o in Dalla parte dei criceti, in cui gli animali perdono ogni singolarità e diventano masse informi che non si limitano a vendicarsi degli uomini, ma sembrano volere ridisegnare radicalmente un intero ecosistema, decentrando la sovranità degli umani e mostrandone l’impotenza e la fragilità. Il desiderio di portare ordine nel caos, di cui dicevo prima, si può ritrovare anche in questo ridimensionamento dell’umano. E, come queste storie dimostrano, non è detto che l’ordine sia rassicurante: può diventare imprevedibile, vendicativo, mostruoso o distruttivo o – a voler leggere tra le righe – perfino, sadicamente, autolesionista e suicida.

iuliano@unica.it

F. Iuliano insegna letteratura angloamericana all’Università di Cagliari