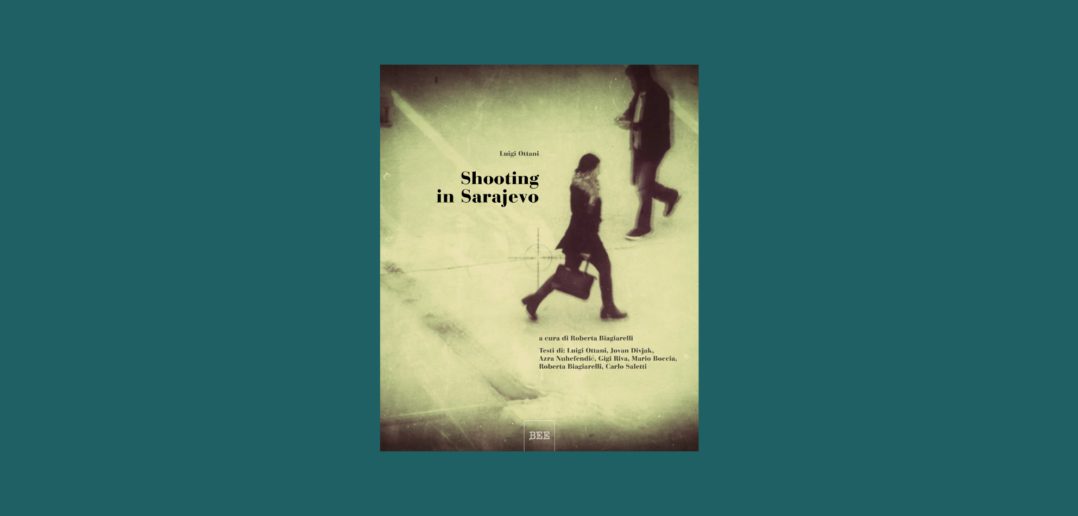

recensione di Diego Acampora

Luigi Ottani

Shooting in Sarajevo

pp. 112, € 20

Bottega Errante edizioni, Udine 2020

Potrà sembrare strano, ma tra un cecchino appostato a sparare e il bersaglio del suo tiro esiste un corpo a corpo. Una relazione tra due persone distanti che all’improvviso, nel momento in cui la prima compare nel mirino della seconda, hanno un’interazione. La loro è una relazione totalmente asimmetrica, perché uno dei due non sa e non percepisce la presenza dell’altro. Se alla fine dello “shooting” dall’altra parte del mirino non trovassimo una vittima, potremmo definirla una messa in scena di teatro-danza: l’osservazione, l’inseguimento col mirino, lo sparo. Shooting in Sarajevo è un libro fotografico, corredato da testi, che racconta il progetto di Luigi Ottani in uno dei suoi innumerevoli viaggi nella capitale bosniaca. A partire dal 2015, Ottani si è insediato in città mettendosi in una posizione “scomoda”, quella dei cecchini – o snajper, come si dice in lingua serbo-croata. Ottani è salito fin sulle colline a ridosso della città, alle finestre degli hotel e dei palazzi dove erano appostati i cecchini, e ha visto. Ha cominciato ad osservare la normalità della Sarajevo del XXI secolo dall’alto del suo mirino fotografico. Ha provato decine di volte qualcosa di molto simile a quello che toccava allo snajper: prima dello scatto-sparo il respiro va trattenuto per evitare il movimento della macchina-arma. L’onnipotenza dello sguardo omicida che sta per centrare il suo bersaglio mentre attraversa la strada si sovrappone alla attenzione e alla cura con cui si scatta davanti ad un normalissimo evento, come l’attesa del verde alle strisce pedonali.

Potrà sembrare strano, ma tra un cecchino appostato a sparare e il bersaglio del suo tiro esiste un corpo a corpo. Una relazione tra due persone distanti che all’improvviso, nel momento in cui la prima compare nel mirino della seconda, hanno un’interazione. La loro è una relazione totalmente asimmetrica, perché uno dei due non sa e non percepisce la presenza dell’altro. Se alla fine dello “shooting” dall’altra parte del mirino non trovassimo una vittima, potremmo definirla una messa in scena di teatro-danza: l’osservazione, l’inseguimento col mirino, lo sparo. Shooting in Sarajevo è un libro fotografico, corredato da testi, che racconta il progetto di Luigi Ottani in uno dei suoi innumerevoli viaggi nella capitale bosniaca. A partire dal 2015, Ottani si è insediato in città mettendosi in una posizione “scomoda”, quella dei cecchini – o snajper, come si dice in lingua serbo-croata. Ottani è salito fin sulle colline a ridosso della città, alle finestre degli hotel e dei palazzi dove erano appostati i cecchini, e ha visto. Ha cominciato ad osservare la normalità della Sarajevo del XXI secolo dall’alto del suo mirino fotografico. Ha provato decine di volte qualcosa di molto simile a quello che toccava allo snajper: prima dello scatto-sparo il respiro va trattenuto per evitare il movimento della macchina-arma. L’onnipotenza dello sguardo omicida che sta per centrare il suo bersaglio mentre attraversa la strada si sovrappone alla attenzione e alla cura con cui si scatta davanti ad un normalissimo evento, come l’attesa del verde alle strisce pedonali.

Normale non fu l’assedio di Sarajevo, durato 1425 giorni e costato 11541 vittime. Il tempo cessò di esistere tra l’aprile del ‘92 e il Marzo del ‘96, quando una problematica pace mise fino al più lungo assedio dell’epoca contemporanea su suolo europeo. Così, se gli scatti di Ottani ci restituiscono quella sensazione ambigua che contiene lo sguardo del fotografo e la precisione chirurgica del cecchino, il resto del libro allarga lo sfondo e misura il contesto reale nel quale quel terribile assedio si tenne. I testi sono opera di alcuni protagonisti di quei quattro anni in cui la follia e il caos planarono – letteralmente, dato il numero di granate che fu scagliato verso la città – su Sarajevo, costringendo tutta la popolazione a difendersi dall’assediante serbo-bosniaco assiepato sulle colline circostanti.

C’è la testimonianza di Jovan Divjak, tra i militari che si posero a difesa di una città aperta e che aveva fatto della pluralità culturale, nei secoli, una bandiera di convivenza. Divjak non lascia sconti agli assedianti: si tratta di non-persone, non-umani. Non concede loro alcun tipo di attenuante in quanto manchevoli di coscienza, attributo fondamentale dell’esser umano. Troviamo poi il racconto di Azra Nuhefendić, scrittrice bosniaca che descrive il modo in cui la popolazione cambiò atteggiamento, a partire dall’ingenua incredulità della manifestazione del 5 aprile 1992, quella che vide i primi morti per mano dei cecchini, fino ai mesi e anni successivi, in cui le persone divisero il proprio tempo tra la volontà di vivere e la necessità di imparare a farlo sotto le bombe e le granate. Qualcosa che i sarajevesi non avrebbero mai dimenticato, come l’obbligo di non soccorrere immediatamente un ferito per non rischiare di fare la stessa fine. Vi sono poi i contributi di Gigi Riva e Mario Boccia, giornalisti in quegli anni nella città assediata, che vanno a fondo nella vita quotidiana della figura del cecchino. Rivolgendosi domande scomode che indagano le motivazioni che spingevano persone qualunque a diventare in breve tempo degli assassini a pagamento, anche se il “vil denaro” non sembra essere lo stimolo principale a compiere questi atti, se non fosse accompagnato da odio, voglia di rivalsa e vendetta.

C’è Roberta Biagiarelli, attrice italiana che con quella città ha stipulato da tempo una relazione speciale. Come speciale è il legame con alcuni sarajevesi che ancora oggi la accompagnano tra le vie di quella città alla ricerca di un racconto, di una testimonianza, di un rialzare la testa dopo le tragedie. Biagiarelli mentre scrive si chiede cosa porti gli uomini a compiere stragi che annientano la vita. In ultimo le parole di Carlo Saletti che riflette sulla dimensione panottica dell’assedio, lo sguardo del terrore che costrinse i cittadini della capitale bosniaca a costruirsi “strategie di quotidiana sopravvivenza”. La non reciprocità di quel corpo a corpo tra vittima e snajper, la trasformazione di uno spazio urbano plurale e multietnico in un teatro del terrore, caos e illegalità diffusa; la vita che scorre minacciata, sui passi tremanti e lenti di una signora che deve attraversare i ponti come nella corsa affannosa per raggiungere un angolo sicuro. Shooting in Sarajevo non è un’opera che si sfoglia comodamente, e ogni volta che l’occhio si posa sugli scatti fotografici si è come presi dal rinculo di uno sparo. Eppure, in quella splendida conca circondata dalle montagne, tutta continua a scorrere.