Se Mrs Lamley ciondola come una papera

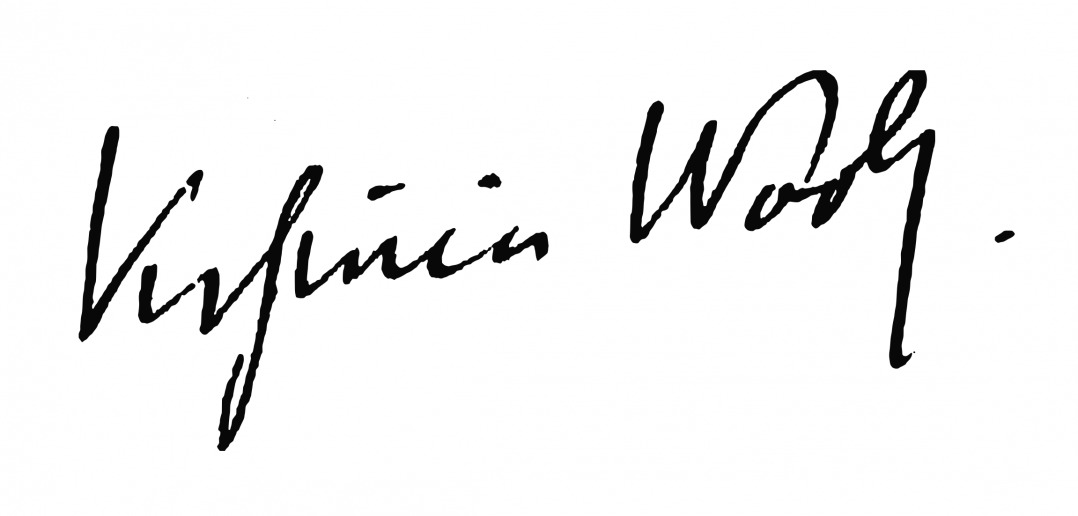

di Antonio Bibbò

dal numero di maggio 2015

Edward Pargiter è un giovane studioso quando fa il suo ingresso in questo romanzo. Sta preparando un esame a Oxford, anzi, per la precisione sta traducendo l’Antigone di Sofocle, che rimarrà, con una certa ironia, la sua unica grande impresa intellettuale, l’unica ricordata nel romanzo. È solo, aspetta, seduto al tavolino verso le undici di sera, che i significati si dispieghino con naturalezza, e se qualcosa non è subito chiaro, la mattina dopo lo sarà (“Afferrava con esattezza una frase dopo l’altra, risoluto, con più esattezza della sera prima (…). Paroline trascurabili ora rivelavano sfumature che alteravano il significato”). È un traduttore attento, Edward, torna sul testo dopo averlo fatto riposare una notte e ci trova significati nuovi. La situazione del traduttore ai giorni nostri è solo in parte simile a quella di Edward.

La sveglia all’alba è la stessa, il bicchiere di porto preso prima di andare a dormire in alcuni casi anche, e pure il “brivido di esaltazione” nell’afferrare una parola dritta al centro (“Eccola lì, nitida e piena”), benché raro, talvolta percorre la schiena. Anche la fatica, come quella di una corsa, è familiare. Quest’immagine di Edward allo scrittoio mi ha accompagnato per tutta la mia, di traduzione, perché descrive con nettezza il modo in cui le parole s’illuminano diversamente a seconda del momento in cui le leggiamo e le traduciamo: alle volte la rileggevo con invidia, altre con la rabbia di chi teme che l’impresa sia improba, altre con una leggera compassione; perché Edward lavora da solo, alla scrivania, con davanti “appena” una finestra, e non può accedere alla miriade di aiuti che un traduttore oggi ha a disposizione. E neanche sembra ricorrere all’aiuto dei colleghi, senza i quali questa traduzione di Gli anni di Virginia Woolf non avrebbe mai visto gli scaffali. (Ma gli errori sono tutti miei, come si dice in questi casi). Il continuo confronto con i colleghi mi ha sostenuto nella maratona quotidiana con la prosa di Virginia Woolf, una prosa fatta di una lingua tutto sommato piana, la cui ricchezza e difficoltà è data più dalla prosodia che dalla scelta del termine prezioso, ed è forse questo uno dei motivi per cui è difficile individuare e scegliere dei passi specifici di cui parlare. Una studiosa molto attenta, Allen McLaurin, ha studiato proprio i “riverberi”, i motivi (fonici, lessicali, semantici) che s’inseguono e si accavallano in questo romanzo, e che formano una vera e propria rete. Un segno tanto dello strisciante nichilismo (nulla cambia nelle vite degli esseri umani e la testa di Edward rassomiglierà sempre quella di un “ragazzo greco”, a pagina 51 come a pagina 375, saranno solo i capelli a farsi bianchi), quanto della continua curiosità per le piccole differenze che rendono interessante e individuale l’ordinaria ricorsività dei cicli biologici. La parentela con Le onde (1931), il romanzo che precede Gli anni, è anche per questo molto stretta.

Ma se Le onde nasce come un romanzo in cui sperimentare una possibilità di “vita in comune” diversa dal “noi” delle ideologie totalitarie ma pur sempre esclusiva, in Gli anni il tentativo caleidoscopico e centrifugo di rappresentare la vita di una comunità (non solo familiare) si sviluppa in una serie di reti e relazioni più lasche, alternative ai modelli tradizionali della famiglia e della nazione. Una rete che viene definita dagli individui che la compongono e dalle loro parole: la moneta principale delle amicizie e delle alleanze, e anche degli scontri, che si sviluppano nel romanzo. Non si tratta tanto di dialetti, quanto di idioletti: Woolf non si prova troppo nell’imitazione di varietà dell’inglese troppo lontane da quella sua quotidiana, e non sembra un caso che i due “enormi pezzi” che l’autrice escluse dal romanzo nel 1936, fossero anche quelli con più personaggi estranei alla famiglia e appartenenti ad altre, e più basse, classi sociali. E perciò mancano quasi del tutto dialetti e variazioni diastratiche, se si escludono pochissimi casi, in cui è parso opportuno scegliere variazioni ad hoc dell’italiano standard piuttosto che scimmiottare i dialetti di casa nostra: se Woolf imita la u e la r arrotata dello Yorkshire (“I wur-r-rked for a Miss Rigby”), ad esempio, il testo italiano avrà un “lav-u-orato”: più importante mi pareva mantenere il suono di partenza che cercare simili variazioni nell’italiano, anche perché i personaggi poi tornano a parlare un inglese privo di connotazioni regionali. Allo stesso modo, il them cannons della domestica Crosby sarà un ormai pan-italiano “’sti cannoni”. Non credo sia un tabù l’uso di voci regionali nelle traduzioni (se non si arriva al cedimento modaiolo di un film recente che traduceva cool con “scialla”, è chiaro), ma in un romanzo così poco “regionale”, mi sarebbe apparsa una forzatura e avrebbe esposto il testo a un effetto di ridicolo involontario. Il livello sul quale il romanzo rende magnificamente la naturalezza del dialogo è però, come anticipato, quello dell’idioletto dei diversi personaggi, il gergo familiare, il modo in cui le parole e le frasi si mescolano tra persone che crescono e invecchiano assieme: è la tessitura sottile di espressioni ricorrenti a stringere le maglie di un romanzo così frammentato e perciò a porre una delle sfide maggiori alla traduzione; veri e propri Leitmotiv che danno un’aria di famiglia e provocano continui e immediati shock di riconoscimento nel lettore, da tenere a mente anche con l’aiuto di un mini-glossario personale (se lo stoppino veniva “sfrangiato” a pagina 15, verrà “sfrangiato” anche a pagina 156). E si tratta di rimandi interni al romanzo così come di riferimenti, più o meno chiari, ad altri lavori di Virginia Woolf, in particolare al gemello eterozigote Le tre ghinee. In questi casi, ho preso spunto dalle traduzioni più accreditate e diffuse, per provare a creare un reticolo di rimandi che corrispondesse il più possibile a quello del sistema di partenza.

Ma la trama del romanzo è intessuta anche di un altro tipo di immagini ricorrenti, vere e proprie isotopie. In particolare, frequenti sono i riferimenti alle donne come uccelli. Non è un problema naturalmente quando si tratta di similitudini esplicite, quanto nell’uso, ad esempio, di verbi polisemici che portano traccia delle loro implicazioni ornitologiche (il frequente waddle, su tutti). In questi casi, la mia strategia è stata varia, ma tesa al mantenimento dell’isotopia. Ho dovuto alle volte rinunciare al riferimento e quindi Eleanor non è un “queer old bird”, ma “una vecchietta strampalata”, e però quando il testo lo rendeva possibile, ho esplicitato il richiamo e così Mrs Lamley ciondola proprio “come una papera”. Oppure, nel caso della donna che “spoke so pouncingly” con Martin a cena nel 1914, ho preferito separare i due significati principali di pouncingly e far si che questa donna gli si “avventasse” contro con “rapacità”.Eleanor, poi, la quasi-protagonista di questo romanzo corale, è grave; “vittima” di una battuta ricorrente in famiglia: “The family joke was”, “Look out. Eleanor’s broody. It’s her Grove day”. Ladbroke Grove è il posto in cui lei va a dare assistenza ad alcune famiglie indigenti. Quel broody vuol dire senz’altro che Eleanor è “sovrappensiero”, ma il primo significato rimanda alle galline (ancora un uccello!) pronte a procreare. Come renderlo? Sfruttando un verbo italiano la cui polisemia è quasi sovrapponibile: “covare”, corredandolo però (dopo molti ripensamenti) di una breve glossa, e solo alla prima occorrenza, visto che in italiano di solito si covano perlopiù “rancori” e “desideri”; e quindi: “È pensierosa, Eleanor, starà covando, pensò. In famiglia la prendevano sempre in giro così: ‘Occhio! Eleanor sta covando. È il giorno del Grove’”. Eleanor, peraltro, non avrà mai figli: anche quest’amara ironia andava preservata. Mantenere questa rete di rimandi è, anche secondo Antoine Berman, uno dei doveri del traduttore, che deve prima di tutto di accorgersene e poi di fare di tutto per tenerla in piedi, anche a costo di ignorarne altre che appaiono, alla sua sindacabile lettura, meno pregnanti.

Tradurre è fallire, anche se si tratta di fallire sempre un po’ meglio, e perciò alcune di queste tessiture lessicali sono state sacrificate sull’altare traballante di una maggior precisione referenziale. Nella sua morale essenzialmente gattopardesca, infatti, Gli anni gioca anche sul piano del significante, sul velo consimile che si stende su oggetti diversi in diverse epoche della storia. Va da sé, però, che non è stato sempre possibile mantenere un unico traducente per le teorie di cars che ingorgano le pagine del romanzo, prima trainate da cavalli e poi sempre più spesso a motore, se non talvolta ricorrendo al polifunzionale e vagamente antiquato “vettura”. Per fortuna, Woolf, più attenta ai progressi della tecnica (e in particolare alle automobili) di quanto di solito si creda, puntella il romanzo di riferimenti che rendono più agevole la navigazione anche in tal senso. Non solo. Un romanzo di quasi cent’anni fa e così attento al gergo dei personaggi, è destinato ad avere una serie di espressioni ormai desuete che vogliono dire pomeriggi su google e sull’Oxford Dictionary, e lunghe discussioni con colleghi e madrelingua pazienti.

Alla fine del capitolo 1891, il colonnello Abel Pargiter sta lasciando la casa di suo fratello ed è contrariato perché non è riuscito a parlare di una questione che gli stava a cuore con la cognata Eugénie. Pensa tra sé e sé, però, che forse è stato meglio così: “one must burn one’s own smoke”. Dopo qualche ricerca, e un denso scambio di idee con una paziente collega, arrivai alla certezza che si trattava di un’espressione nata dalla necessità per le fabbriche nell’Ottocento, di “consumare” il fumo e non infastidire le narici dei vicini con i propri miasmi. Il senso del periodo era chiaro, ma come si fa a “bruciare il fumo”? Tradurlo letteralmente avrebbe forse offerto ai lettori italiani lo stesso straniamento del lettore anglofono contemporaneo (per cui l’espressione è quantomeno opaca) e gli avrebbe permesso di provare una simile distanza dal testo, un tipo di strategia che in altri luoghi del romanzo non ho esitato ad attuare. Qui però mancava qualcosa: l’espressione inglese era semplicemente desueta, non quasi inesistente come l’eventuale resa italiana di cui si trova traccia solo in qualche vetusto dizionario tecnico. Nell’inglese di Carlyle e Lowell, invece, era un modo di dire piuttosto comune e portava con sé un’aria da rivoluzione industriale che volevo conservare. Fu un’altra geniale amica traduttrice a convincermi della necessità di mantenere l’odore delle fabbriche nel testo. Il passaggio a quel punto era (quasi) obbligato: “Dopo tutto, pensò mentre scendeva le scale, lento, pesante, erano affari suoi; non riguardavano nessun altro. Uno, i propri fumi, se li deve smaltire da sé, pensò mentre prendeva il cappello”. Il fumo delle fabbriche si smaltisce. Meglio ancora, se è al plurale ci fa pensare ai “fumi” del rancore represso di Abel: lo scarso bagaglio di metafore industriali italiano può essere corretto e integrato dal rimando a un’immagine che fa pensare subito ai sentimenti, e la sintassi dell’italiano, volutamente più marcata di quella inglese, ha fatto spero il resto, evidenziando l’espressione rispetto al contesto e al tempo stesso chiarendone il significato. Il fumo si è diradato, qui, anche perché i miei, di fumi, li ho “bruciati” con i miei vicini e colleghi. Alle volte è meglio.

antoniobib@gmail.com

A Bibbò è traduttore