Pastore di parole

recensione di Margherita Quaglino

dal numero di settembre 2016

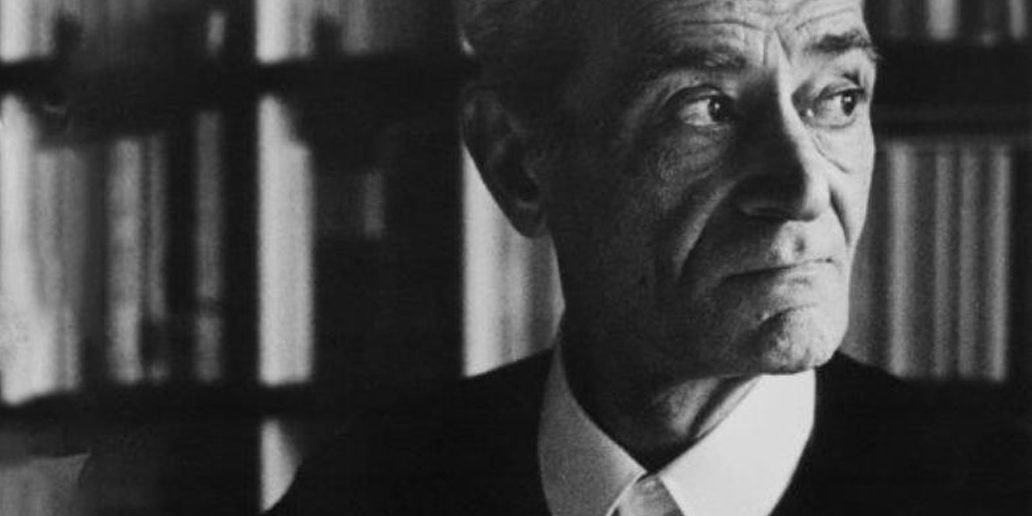

Giorgio Caproni

IL “TERZO LIBRO” E ALTRE COSE

pp. 110, € 11

Torino, Einaudi 2016

L’orizzonte di attesa del lettore di un’antologia di poesia è sovente quello di avere in mano un codice di accesso facilitato: che espliciti le articolazioni, gli snodi, lo sviluppo di un insieme di testi; che suggerisca percorsi e ipotesi di interpretazione; in una parola, che finalmente autorizzi e orienti la ricostruzione di una storia. Di fronte a un’autoantologia allora, la domanda di senso del lettore finisce per coincidere con quella di un’autobiografia poetica, di una narrazione in versi che riveli il tessuto originario e distintivo di una scrittura e le dinamiche della sua evoluzione. «Rifare una storia» (sono parole di Giovanni Raboni, curatore nel 1980 della seconda autoantologia caproniana, L’ultimo borgo, e di una propria autoantologia nel 1988, A tanto caro sangue), acconsentire alla «tentazione di manipolare il tutto, spostando parti, recuperando cronologie esatte o falsificandole addirittura» è anche il motivo che spinge i poeti, e sempre più spesso in questi ultimi decenni, a comporre antologie dei propri testi.

L’orizzonte di attesa del lettore di un’antologia di poesia è sovente quello di avere in mano un codice di accesso facilitato: che espliciti le articolazioni, gli snodi, lo sviluppo di un insieme di testi; che suggerisca percorsi e ipotesi di interpretazione; in una parola, che finalmente autorizzi e orienti la ricostruzione di una storia. Di fronte a un’autoantologia allora, la domanda di senso del lettore finisce per coincidere con quella di un’autobiografia poetica, di una narrazione in versi che riveli il tessuto originario e distintivo di una scrittura e le dinamiche della sua evoluzione. «Rifare una storia» (sono parole di Giovanni Raboni, curatore nel 1980 della seconda autoantologia caproniana, L’ultimo borgo, e di una propria autoantologia nel 1988, A tanto caro sangue), acconsentire alla «tentazione di manipolare il tutto, spostando parti, recuperando cronologie esatte o falsificandole addirittura» è anche il motivo che spinge i poeti, e sempre più spesso in questi ultimi decenni, a comporre antologie dei propri testi.

Rispetto a queste due facili prospettive, quella del lettore e quella dell’autore, Il “Terzo libro” e altre cose, l’esile autoantologia poetica che Giorgio Caproni pubblicò nella «Collezione di poesia» Einaudi nel 1968 e che ora viene ristampata nella originaria veste bianca, con prefazione di Enrico Testa e un saggio di Luigi Surdich, è qualcosa di meno ma anche molto di più. Qualcosa di meno, perché la parte principale del volume è composta con poche varianti dal Passaggio d’Enea, la raccolta stampata nel 1956 e che Caproni considerava appunto il suo terzo libro. Mancano dunque i testi della stagione iniziale, quella del Caproni «macchiaiolo» (1936-41) e quella di Cronistoria (1943), mentre tra le «altre cose» sono presenti soltanto tre testi che confluiranno nel Muro della terra, la raccolta del 1975 con la quale si apre l’ultima e più nota stagione caproniana, dal Franco cacciatore (1982) al Conte di Kevenhüller (1986).

Storia di una generazione nata nella guerra

Se dunque delude l’attesa di un attraversamento complessivo dell’opera di Caproni, Il “Terzo libro” e altre cose è però molto di più che un sommario in pillole, proponendosi nella premessa dell’autore come una memoria, un diario, la storia «di tutta una generazione d’uomini che, nata nella guerra e quasi interamente coperta – per la guerra – dai muraglioni ciechi della dittatura, nello sfacelo dell’ultimo conflitto mondiale (…) doveva veder conclusa la propria (…) giovinezza». L’autoantologia risulta così bipartita anche in senso cronologico: al Terzo libro, al quale è delegata la rappresentazione degli Anni tedeschi (gli anni della guerra), segue una seconda parte di Altre cose, che sembra alludere al destino dei sopravvissuti. L’altezza tragica della prima parte del libro è attinta attraverso diverse strategie formali: il ricorso al sonetto «monoblocco», nel quale la fittissima trama di enjambements non lascia tregua al respiro; la frequenza di interiezioni («oh i nomi senza palpito – oh il lamento»), di esclamative e interrogative (con introduttore ritardato: «Pastore di parole, la tua voce / che può?»); l’accumulo di anastrofi e iperbati, che produce lacerazioni profonde e continue nel tessuto sintattico («A un sonno / plumbeo più che i millenni, immenso muore / nel deserto di brina un passo»). Il ronzio delle biciclette che si arresta, la corsa della funicolare che finisce nella nebbia, il passo di Enea che esita alla ricerca di un «pontile (…) che al lancinante occhio via mare / possa offrire altro suolo» sono alcune delle immagini più belle che la penna di Caproni ha saputo associare alla chiusura degli orizzonti causata dalla guerra e alla successiva incerta ripresa. Rispetto all’immobilità tragica del Terzo libro, i voli dei gabbiani, il saliscendi dell’ascensore, lo scivolare lento della chiatta che a Livorno è chiamata becolino, con cui si apre la seconda parte dell’antologia, recuperano movimenti solo apparenti, descrivendo un mondo di affetti lontani o perduti, di dialoghi tentati e frustrati con vivi assenti o con defunti; di luoghi presenti ormai solo alla memoria; di viaggi non più interrotti ma diretti a una meta ignota e temuta.

Anche la scrittura che dice il ritirarsi dell’io di fronte all’assenza, alla solitudine e alla paura solo apparentemente recupera la linearità cantabile della prima stagione: negli ultimi componimenti dell’antologia la parola poetica si rarefà e lo spazio bianco invade la pagina; la frequenza delle ripetizioni, delle rime e delle assonanze produce collisioni stranianti tra termini appartenenti a ambiti semantici incomunicanti tra loro; gli incisi e le parentesi moltiplicano e confondono i piani della realtà, che si sottrae al controllo della percezione e si perde in una reversibilità indistinta. «Sapevo che non si trattava / di partenza, e nemmeno / d’arrivo; né sapevo / se cane fosse o treno / o cuore (o la rosa, / forse, della mia inesplosa / domanda) l’avventura / morta che mi legava al palo / morto della mia paura».

qeset@yahoo.it

M Quaglino insegna storia della lingua italiana all’Università di Torino