La superbia del vetro e l’umiltà dello specchio

di Claudia Zonghetti

dal numero di Novembre 2017

Il testo che segue è stato letto per il conferimento del Premio “Giovanni, Emma e Luisa Enriques” nell’ambito delle XV Giornate delle traduzione letteraria organizzate da Stefano Arduini e Ilide Carmignani presso l’Università Link Campus di Roma.

Pensieri scompagnati in due quadri sull’impossibilità possibile del tradurre e su convinzioni saldissime che si sgretolano

Quadro uno: Del perché, come ha spiegato Albert Einstein, “chi dice che una cosa è impossibile non dovrebbe disturbare chi la sta facendo”.

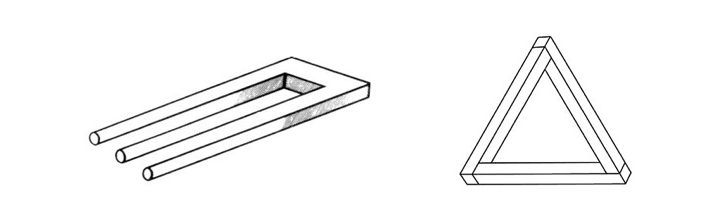

In geometria le figure impossibili sono figure tridimensionali incongrue che non corrispondono a un oggetto reale (o materialmente costruibile), ma che del reale producono l’effetto. Sono illusioni cognitive dovute all’interpretazione che il cervello dà delle immagini. Qualcosa del genere per intenderci:

Quel forcone pare un forcone, ma non lo è; quella piramide è tutto meno che perfetta. Fatta la tara alla boutade, tradurre è una figura impossibile (o dell’impossibile). Una traduzione è soprattutto qualcosa che non è. Anna Karenina non è Анна Каренина, a dispetto del medesimo titolo in copertina. Il metatesto non è il prototesto, che non può essere uguale a sé stesso in un’altra lingua. Sai che novità. Eppure l’impossibile esiste. In tanti lo decliniamo ogni giorno, ognuno aggrappato a certezze-chiodo capaci di sostenerlo in un mestiere che è caduco per definizione.

Pur leggendo con discreto (in più di un’accezione) appetito molto di quanto si pubblica, non posso dirmi davvero competente riguardo a translation studies, traductologie e Translationswissenschaft, strumenti eccezionali per sottoporre al vaglio del dubbio ogni passo del nostro mestiere e per fissarne alcuni punti fermi. Di recente, però, qualcun altro mi ha costretto a pensare a quello che faccio e a come lo faccio più di Popovič, Berman, Venuti, Bassnett e compagnia. Ho in mente un’ottantenne vicina di ombrellone che mi conosce da quando ero bambina. Qualche settimana fa mi ha fissato a lungo con sospetto prima di chiedermi: “Scusa, sa’, cocca. Ma una traduzione della Karenina non c’era già? Più d’una, dici? Ma erano così sbagliate, quelle di prima? No? Cos’è, hai capito meglio tu quello che voleva dire? Non è detto? Allora ci hai messo del tuo?”. Vederla girare le spalle dopo avermi sentito biascicare “la lingua invecchia… l’italiano delle traduzioni di una volta era un po’ uguale per tutti… i vari studi ci hanno aiutato a capire meglio la struttura del romanzo, la lingua dei personaggi…” e captare il suo “Mo’, sarà…”, superato uno scorno giocoso e colorato di nostalgia mi ha costretta a qualche pensiero in più. Soprattutto quel “Ci hai messo del tuo”.

Nel 2011, in occasione del Premio Gor’kij, un giornalista russo mi chiese che cos’era per me tradurre, e io gli spiegai compresa e convinta che mi sentivo una lastra di vetro, trasparente e ininfluente nella tra-duzione da una lingua all’altra di parole altrui. Non uno specchio, specificavo ancora più compresa, perché lo specchio riproduce, sì, l’immagine con assoluta fedeltà (non aprirò quella porta, rassicuratevi), ma lo fa appunto specularmente, rovesciandola e, dunque, deformandola. Trasparente e ininfluente. Figurarsi. Per poter essere trasparenti e ininfluenti bisogna essere certi di avere colto in modo univoco ogni piega del testo e ogni più remota intenzione dello scrittore, bisogna essere convinti che a ogni lemma (o binomio o fraseologismo) in un’altra lingua corrisponde un unico e solo altro lemma (o binomio o fraseologismo) nella propria, e bisogna essere sicuri di sapere scegliere senz’ombra di dubbio e di errore quell’unico accoppiamento possibile. Parafrasando Somerset Maugham, se è vero che “ci sono tre regole per scrivere una traduzione, ma sfortunatamente nessuno sa quali siano”, lo è ancora di più che possiamo cominciare a restringere il campo eliminando i tre punti di cui sopra.

Perché l’umiltà del vetro è solo presunta e rivela, piuttosto, un’arroganza tanto candida quanto perniciosa. Chi traduce non è per nulla trasparente. Chi traduce fa suo (possesso, appropriazione) un testo. Chi traduce osserva, ascolta, studia una scrittura che non gli appartiene, la lascia passare attraverso le proprie competenze e il proprio talento di esploratore di compromessi e la restituisce, poi, a chi legge. E con tutta l’indispensabile, essenziale, imprescindibile lealtà (grazie, Franco Buffoni) allo scrittore, alla scrittura, a stile, registri e linguaggi, sceglierà le parole che lui ritiene giuste fra le parole di cui lui dispone o che lui saprà stanare e mettere in dispensa. Dunque chi traduce ha almeno tre filtri individuali fra sé e la pagina: bagaglio culturale, discernimento, capacità di scelta. E addio trasparenza e ininfluenza. Ma allora?

Se chiedete a un traduttore che cosa pensa degli scrittori che traducono, la prima osservazione che vi farà (anche senza un sorrisetto di scherno, se è di buon umore) è che “la penna” di uno scrittore è già in partenza più connotata, più invadente di quella di un traduttore tout court e lascerà tracce più smaccate. Se il traduttore in questione ha qualche dimestichezza con il tedesco vi elargirà un accenno alla differenza fra Übersetzung e Nachdichtung. Se il traduttore in questione sono io, mi sentirete aggiungere che la differenza (per me) sta esattamente nella sorveglianza, nella vigilanza (бдительность – bditel’nost’, parolina adorata in era sovietica) necessaria a chi traduce per arginare la propria autorialità, mettendola ogni volta al servizio di colui che sta traducendo. Perché la nostra autorialità non è primigenia, dunque non può che essere responsabile, misurata, giudiziosa. E con giudiziosa non intendo mortificata nella propria creatività, bensì – e di nuovo – rispettosa e consapevole del proprio essere ausiliaria.

Diversi colleghi sostengono la co-autorialità del traduttore. Io no. Non mi sento co-autrice di Anna Karenina (o di Vita e destino, o delle pagine di Anna Politkovskaja, Florenskij, Šalamov, Gazdanov, Jachina e via dicendo, fino al minore dei minori e senza che i grandi nomi rendano più semplice annuire a ciò che intendo). Mi sento, però e fortissimamente, autrice (lo sottolineo: autrice) delle traduzioni (lo sottolineo con convinzione ancora maggiore: delle traduzioni) di Anna Karenina, Vita e destino, Višera eccetera. Sono un’autrice “funzionale”. Un’autrice al genitivo. Che nell’assenza di quel co- non vede sviliti né sminuiti il proprio mestiere e il proprio ruolo e tanto meno i diritti che dovrebbero derivargliene in quanto autore. Ma questa, per chi la volesse intendere, è già un’altra storia.

Quadro due. Del perché, come diceva Walt Disney, “fare l’impossibile è una specie di divertimento”.

Del resto, il vero motivo per cui sono ancora una traduttrice, anzi no, faccio ancora la traduttrice, anzi no, ancora traduco è un altro. Vale a dire. “Poi conobbi il fuochista Ivan: alto, biondissimo, con un viso all’apparenza duro, i baffi chiari come pure gli occhi. È giovane, Ivan, forte, a volte brusco, a volte cupo. Ha un viso tondo e grande, bianco e rubizzo insieme, che lo fa sembrare, chissà perché, particolarmente cattivo. Cammina con grande fragore dei suoi stivali alti e pesanti. E parla come cammina, lento, grave, preciso, ogni parola è uno stivale. Ivan è un settario, un molokanin. E siccome è russo, ha occhi e capelli chiari, denti bianchi e colorito roseo, e siccome è un molokanin, ti trovi a pensare che campi a latte e semolino bianco di miglio. Invece Ivan le infrange, le regole religiose dei suoi padri: Ivan beve vodka e fuma. Un giorno che aveva alzato il gomito gli si sciolse la lingua e mi disse che andava sulle montagne a caccia di caproni e linci, e che una volta aveva anche ammazzato un «pardo», un leopardo. Le sue storie sono tutto meno che credibili, ma Ivan non è un bugiardo; piuttosto, come uno scrittore del romanticismo, è realista per i sognatori e sognatore per i realisti. E io gli piaccio perché gioco male a biliardo. Gli esseri umani sono quasi tutti ambiziosi, ma Ivan lo è in modo particolare, furioso. Se perde con Martirosjan, Ivan si tormenta, soffre, laddove un normale ambizioso si limiterebbe ad arrabbiarsi. ‘Partita?’ mi chiede, e i suoi occhi chiari bramano il sangue dell’agnello” (Vasilij Grossman, Dobro vam, Il bene sia con voi). Questo era Ivan tra il 1961 e il 1962. Nel 2011 Ivan ha preso carne:

La letteratura, i libri – o almeno certi libri – cambiano la vita, sono parte della vita, entrano nella vita. Lo abbiamo detto o pensato tutti, credo, almeno una volta. Poi un giorno capita di vedere che ogni tanto così è davvero. E che certi libri con la vita si impastano proprio (non l’ho scelto per vezzo, il verbo, vedrete).

Ho avuto la fortuna e l’incoscienza di tradurre Vita e destino e Il bene sia con voi di Vasilij Grossman. Due libri per i quali gli aggettivi non servono (tra l’altro, ricordiamocene più spesso, scrivendo; se Giuseppe Pontiggia ce lo insegnava, una ragione ci sarà), due libri che mi hanno segnato profondamente e che sono stati fonte di soddisfazioni mai dome. E di un incontro straordinario.

Marzia e Mattia sono due ragazzi bolognesi. Lei lavorava alla casa della memoria di Montesole, lui coltivava la terra sulle colline di Bologna. Insieme leggevano. Quando dall’ufficio stampa di Adelphi mi girarono la loro mail, rimasi a lungo a fissare lo schermo. Mi scrivevano di avere amato a tal punto le pagine di Grossman da decidere di ripercorrere passo passo il suo viaggio in Armenia. Con Il bene sia con voi come unica guida, senza conoscere una parola di russo né di armeno, avevano prenotato una stanza a Erevan e di lì avevano preso la via di Diližan, di Cachkadzor, del lago Sevan e delle distese di pietra armena alla ricerca dei settari. E li avevano trovati. Avevano dormito nella Casa dello scrittore dove si era fermato Grossman, avevano trovato la tomba di Andreas il pazzo e avevano trovato anche Ivan. E per quei personaggi che prendevano carne dopo mezzo secolo avevano tirato una dozzina di uova di tagliatelle. Impastando (rieccolo!) realtà e letteratura, farina e inchiostro. Sono venuti a impastarle anche a casa mia, le tagliatelle. Con la loro farina e le loro uova. Per il sugo mi hanno portato il loro scalogno. E porgendomene un sacchetto hanno spiegato: “Questo è venuto su con Vita e destino in sottofondo. Mentre uno dei due lavorava nei campi, l’altro gliene leggeva qualche capitolo”. Carta e inchiostro hanno allora riempito alcuni barattoli di salsa con su scritto: “sugo di Grossman”.

Perciò, e per concludere, lasciate che prenda in prestito alcune parole di Lëvin dalle ultime pagine di Anna Karenina, e cioè:

“Grazie! – disse poi a voce piena, soffocando i singhiozzi e asciugandosi con entrambe le mani gli occhi pieni di lacrime”.

claudia.zonghetti@gmail.com

C Zonghetti è traduttrice