Giudice e sodale, dissacrante e felpata

recensione di Cristina Jandelli

dal numero di maggio 2017

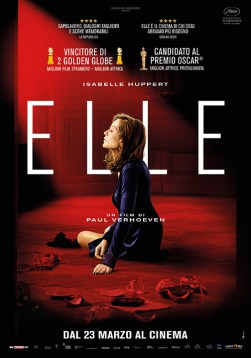

Paul Verhoeven

ELLE

con Isabelle Huppert, Laurent Lafitte, Charles Berling, Virginie Efira

Francia – Belgio – Germania 2016

Thriller, revenge movie, film d’autore, film d’attrice: Elle getta scompiglio nel panorama cinematografico contemporaneo anzitutto per il suo sottrarsi a categorie estetico-produttive consolidate. Cineasta apolide, l’olandese Verhoeven produce in Francia un adattamento letterario (da Oh… dello scrittore francese di origini armene Philippe Djian), rifiutato da Hollywood e dalle sue star, per affidarlo all’unica interprete capace di restituire una figura femminile nuova, anche se preconizzata dai personaggi dei film di Claude Chabrol e Michael Haneke. La protagonista di Elle è una donna che rifonda la morale nel suo scivolarne al di fuori, non più femme fatale (come la figura paradigmatica del cinema di Verhoeven, la Catherine Tramell interpretata da Sharon Stone) ma creatura gelida e razionale segnata dalla fatalità e impegnata nella lotta per contrastare il destino incarnato dall’aggressività maschile.

Thriller, revenge movie, film d’autore, film d’attrice: Elle getta scompiglio nel panorama cinematografico contemporaneo anzitutto per il suo sottrarsi a categorie estetico-produttive consolidate. Cineasta apolide, l’olandese Verhoeven produce in Francia un adattamento letterario (da Oh… dello scrittore francese di origini armene Philippe Djian), rifiutato da Hollywood e dalle sue star, per affidarlo all’unica interprete capace di restituire una figura femminile nuova, anche se preconizzata dai personaggi dei film di Claude Chabrol e Michael Haneke. La protagonista di Elle è una donna che rifonda la morale nel suo scivolarne al di fuori, non più femme fatale (come la figura paradigmatica del cinema di Verhoeven, la Catherine Tramell interpretata da Sharon Stone) ma creatura gelida e razionale segnata dalla fatalità e impegnata nella lotta per contrastare il destino incarnato dall’aggressività maschile.

Dall’imprevedibile sodalizio fra Paul Verhoeven e Isabelle Huppert prende forma un personaggio che da un lato somiglia alle donne di potere sfornate in batteria dalle società occidentali sul modello virile, e dall’altro sfugge completamente alle regole di questo schema. Lo stupro, posto in apertura del film e sottolineato da un carico di violenza e di frastornanti effetti sorpresa visivi e sonori, trascina subito Michèle dalla parte delle vittime. Ma la sequenza successiva in cui affronta a cena il figlio con totale noncuranza, come se niente fosse accaduto, anzi pungendolo con rilievi aspri e urticanti, ribalta e raggela ogni orizzonte d’attesa immaginabile per la rappresentazione cinematografica della donna abusata. Intanto si è spogliata, ha gettato via gli abiti, si è infilata in una vasca da bagno tingendo di rosso la schiuma: particolare disgustoso, quel sangue che ha anche imbrattato le cosce dell’uomo incappucciato che l’ha violentata entrando dalla porta-finestra del soggiorno, e che lo spettatore non sa se attribuire al trauma o al ciclo mestruale. Non una lacrima, non un lamento.

Istinto di sopravvivenza

Ragionevolmente si è notato che, in questo thriller che rifugge con accuratezza ogni effetto grandguignolesco per concentrarsi, hitchcockianamente, sugli orrori e sulle rimozioni degli istinti bruti nascosti dentro il perbenismo borghese, la presenza del sangue è paradossalmente ossessiva. Michèle è a capo, con l’amica Anne, di una società di produzione di videogiochi e presiede alla realizzazione di un prodotto videoludico dominato dai codici visivi del gaming testosteronico: sesso e violenza sono l’oggetto dell’attenzione degli sviluppatori del software, un gruppo di giovani programmatori impegnati in una gara contro il tempo per la consegna del prodotto che le donne dirigono e coordinano. Il liquido organico così si trasforma nella sua rappresentazione digitale, artificiale per quanto iperrealistica. La protagonista si muove dentro e fuori la norma, contraddittoria al punto da mettere in continuo scacco lo spettatore che, quando sembra commuoversi, è costretto a ricredersi e quando pensa di detestarla è spinto da un implacabile ronde narrativa a sussultare con lei. E anche a sorridere, a ironizzare attraverso il suo sguardo sugli strani casi del presente, sulle incerte relazioni fra i sessi, sui paradossi di una società priva di punti di riferimento.

Se il film sfugge alle classificazioni correnti, e transita dal Festival di Cannes agli Oscar passando per i Golden Globe raccogliendo insieme ai premi il plauso unanime della critica, il personaggio pare addirittura inafferrabile: una donna all’apparenza normale in realtà segnata da abusi e violenze, dalla mente affilata come un rasoio, dall’aspetto inappuntabile, dalle straordinarie risorse interiori. Diafana come la pelle lentigginosa di Isabelle Huppert, sensibile come la superficie del suo volto singolarmente inespressivo eppure sottotraccia palpitante, attraversato da mille correnti che increspano l’apparenza glaciale della nota dominante, l’espressione tetragona di chi è pronta a tutto perché priva di ostacoli morali, una donna segnata dall’istinto di sopravvivenza.

Con tono neutro e distaccato

Di sequenza in sequenza si precisa il mondo di Michèle, l’universo familiare composto dal padre serial-killer condannato all’ergastolo e mai più rivisto dall’infanzia, dalla madre grottesca schiava dei suoi improbabili toy boy, dall’ex-marito devoto, dal figlio privo di nerbo dominato da una compagna virago, dall’amante clandestino che è il marito dell’amica e socia. Nei confronti di ciascun personaggio – la galleria si completa con un dipendente che odia Michèle e con un altro che l’ama segretamente – questa donna di mezz’età elegante e raffinata ha rapporti da osservatrice partecipante, appare al tempo stesso distaccata e coinvolta, giudice e sodale, dissacrante e felpata. Guarda a questo mondo, il suo, come se non le appartenesse, come se la interessasse suo malgrado. E si permette gesti incomprensibili, come tamponare deliberatamente la macchina parcheggiata dell’ex-marito, all’apparenza inspiegabili ma in realtà dominati dalla logica dei rapporti di forza e da una morale che cambia a seconda delle persone e delle situazioni cui si applica. Ogni relazione è filtrata dal volto di Michèle/Isabelle Huppert, ogni situazione commentata dalla sua voce dal tono neutro e distaccato che viene messo alla prova soprattutto nella sequenza in cui racconta al seducente vicino di casa il giorno in cui il padre ha sterminato il quartiere e lei è rimasta consegnata alla memoria popolare ritratta da bambina in una foto orribile. Intanto la regia mostra villette linde arredate con gusto, un va e vieni di statue del presepe a grandezza naturale, palestre fitness e cenoni prelibati.

Ma è la violenza esplosa nella maturità, quando Michèle si crede al sicuro, protetta da una professione redditizia e dall’età avanzata, l’oggetto dell’ordito giallo che innerva il film: le altre sono solo le trame accessorie allestite da Verhoeven, complice lo sceneggiatore David Birke, per sfaccettarne la personalità. Lo stupro avvenuto all’inizio del racconto ricompare, all’improvviso, più volte come prodotto solitario della mente di Michèle che rivive il terrore una seconda volta, e nella terza tenta addirittura di cambiarne l’esito immaginando di colpire l’assalitore: è l’abuso sessuale il leitmotiv del racconto, il motore dell’azione pericolosa e raffinata di contrattacco che Michèle allestisce andando a vedere, come a poker, il gioco del persecutore per smascherarlo e batterlo sul suo terreno. Così predispone la partita della vita per liberarsi dai fantasmi, andando incontro al pericolo, sconfiggendo la rabbia e l’ossessione di un uomo che riesce a godere solo esercitando la violenza fisica: nel prefinale Michèle cammina sulle stampelle, il suo fisico asciutto e minuto deambula per automatismo ma senza alcun cedimento.

Liberarsi dalla paura, per quanto gestita con massima freddezza, significa accedere a un livello superiore del game che si gioca sul suo corpo e con la sua vita. Lo scioglimento dell’intreccio, che dà al thriller altre scene al cardiopalma in cui l’autore di Basic Instinct (1992) ha modo di evidenziare la sua maestria registica, non conclude il racconto. La storia si chiude quando tutte le relazioni tornano al loro posto, come tasselli di una partita che Michèle, alla fine, mostra di giocare con se stessa. Una volta smascherato anche il proprio adulterio, nella scena finale al cimitero, deposti i fiori sul loculo della madre e lasciato quello del padre suicida lordato di scritte contro l’assassino, si avvia di spalle verso una nuova vita con Anne, l’amica socia e sodale. Michèle ha reinventato se stessa in un’etica dei sentimenti privati che consente la massima liberalità nella libertà ritrovata. E, congedate le ossessioni del sesso e del sangue con il “rilascio” del videogame, può avviarsi verso il futuro in una giornata di sole, sostenuta da un affetto genuino e con la morte alle spalle.

cristina.jandelli@unifi.it

C Jandelli insegna storia del cinema all’Università di Firenze