di Matteo Fontanone

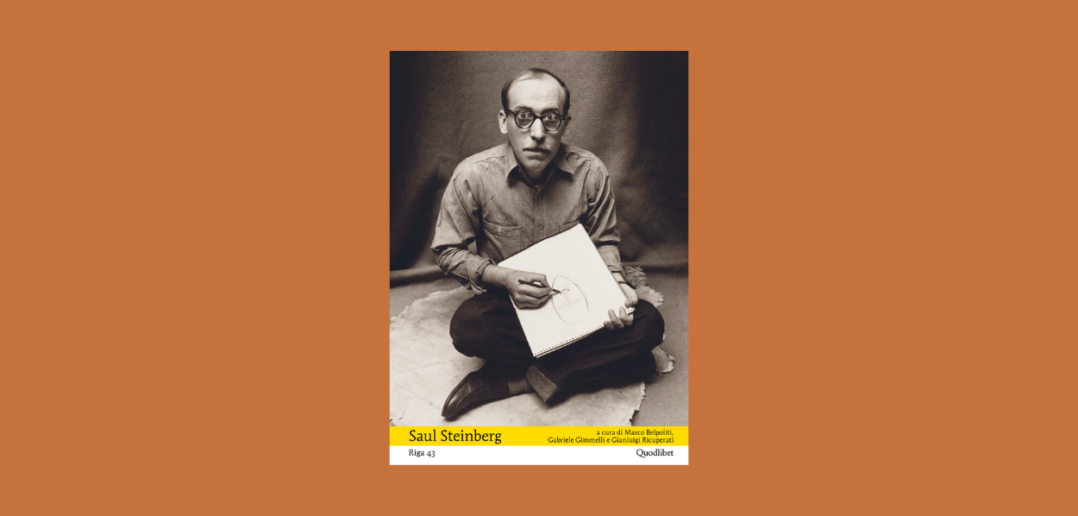

“Uno scrittore che disegna”, si definiva Saul Steinberg (1914-1999) nelle interviste e nelle lettere agli amici. Anche la critica, che lo ha capito e ne ha fatto un monumento già in vita, ha sempre parlato di lui come di uno scrittore a tutti gli effetti, un artista dotato di un tratto, di un’estetica e di un modo che vanno ben al di là del disegno stesso. Ci si potrebbe domandare, e con una certa legittimità, in che senso. Una delle opere più note di Steinberg, La linea, è un foglio rettangolare lungo una decina di metri: si legge da sinistra a destra e inizia con una mano che disegna, appunto, una linea orizzontale. La linea divide lo spazio in due piani, e scorre senza sosta: sopra e sotto di lei nascono mondi, visioni, paesaggi, città, ponti, piramidi, finestre, gondole e barche che solcano il mare, motivi architettonici, volti appena abbozzati, signore eleganti e un po’ buffe, salotti di case borghesi. Lungo la linea, come in un film a manovella, prendono vita i temi ricorrenti dell’immaginario di Steinberg, raffigurati con precisione ed esattezza, le due qualità più importanti che l’artista attribuiva proprio alla letteratura. Attraverso la riflessione sulla linea, elemento cardine della sua ideologia giocosa eppure rigorosissima, comica ma capace di moralismo e grandi invettive, Steinberg si è sempre mosso sulla demarcazione che separa, con la definizione di Marco Belpoliti, “il verbale e il visuale”. La sua è un’arte sinestetica, parlata, fatta di personificazioni e dialoghi, lettere che formano parole che, con Harold Rosenberg, “si comportano come personaggi”.

I lavori di Steinberg hanno una forte componente aforistica perché in grado di comunicare significati complessi, visioni delle cose stratificate, persino politica: la rappresentazione che dà della società americana del secondo dopoguerra, ad esempio, è vanitosa e borghese, autocompiaciuta e distratta, e il colpo d’occhio comico si squaglia subito nel grottesco. Nel corso della sua lunghissima e prolifica carriera, Steinberg ha saputo modellare le proprie ossessioni via via che si rinnovavano e che la vita si accumulava: i viaggi, la geografia, i passanti, i palazzi, le donne con i cappelli, gli animali domestici, le piazze affollate, gli interni stipati di oggetti e lampadari, le mappe e gli edifici, la presenza costante di elementi esotici e Art nouveau, il movimento restituito con la riproduzione di un tocco veloce e appena percettibile. È evidente da queste ultime righe: quando si pensa a Steinberg si rischia sempre di cadere nella tentazione dell’elenco, della classificazione, della tassonomia. Perché i suoi soggetti sono molteplici, vastissimi, viene voglia di squadernarli e metterli in fila, ma la sua mano tiene tutto insieme: una scrittura visiva profondamente identitaria. Ecco, tra i tanti motivi per cui è stato l’artista che più di ogni altro ha informato il disegno, l’illustrazione e quindi la sensibilità figurativa nel secondo Novecento, forse in cima c’è proprio l’immediata riconoscibilità. Il suo è un genio luminoso e autoevidente, noto al mondo a partire dalla leggendaria collaborazione col “New Yorker”, che risale agli anni quaranta: di fronte a un disegno di Steinberg, che sia uno dei suoi famosi volti appena schizzati – naso, bocca e occhi, uno dei marchi di fabbrica della casa – o la veduta dall’alto di una piazza formicolante di vita e dettagli, non è possibile esitare. Per intercettarlo, ecco, nella maggior parte dei casi basta uno sguardo.

Iconico, celebrato, apprezzato ovunque, su di lui è stato detto di tutto: Steinberg funambolo, Steinberg despota e monarca assoluto dei disegnatori, Steinberg grande seduttore dall’animo freddo e analitico, Steinberg ballerino spericolato sul crinale scivoloso che separa la ragione dal delirio. In un catalogo composto per una mostra al Whitney Museum di New York nel 1978, il curatore sosteneva che “più di ogni altro artista vivente, Steinberg è riconosciuto come un maestro nel mondo intero”. Nonostante chi lo studia abbia spesso sottolineato che di Steinberg si conosce l’opera ma non il nome, né quindi la biografia, probabilmente è vero: Steinberg è un maestro per chiunque. Per come la intendeva lui, l’arte era un linguaggio, un esercizio di critica della realtà circostante, una strategia per smantellare il quotidiano con l’umorismo, la malinconia, l’inquietudine stemperata. Cartoonist, come in molti l’hanno definito e come lui stesso non disdegnava di essere conosciuto, vignettista, autore di caricature e fumetti estemporanei, Steinberg ha indagato ogni campo di forze e possibilità rappresentativa del disegno. Ha avuto una vita piena – di viaggi, incontri, incarichi e tumulti – e per questo nel suo orizzonte immaginifico è possibile rintracciare tanti periodi quante sono state le stagioni della sua esistenza, come emerge con chiarezza dall’esposizione Milano New York allestita negli scorsi mesi in Triennale. Senza scossoni o sterzate improvvise, perché non è mai venuto meno a una certa coerenza interna, ma con variazioni che un occhio allenato non fatica a individuare.

Se per esplorare l’universo di Steinberg da qualche parte bisogna pur incominciare, allora un buon punto di partenza potrebbe essere il suo periodo italiano: quello del Politecnico e della fascinazione per l’architettura e il disegno industriale, di Gio Ponti, Zavattini e Campanile, delle vignette satiriche per il “Bertoldo” e dell’amicizia fraterna con Aldo Buzzi. Tempi “crudeli e stupidi”, in cui le leggi razziali che alla fine degli anni trenta lo allontanarono da Milano erano ancora un’ipotesi e Steinberg, immerso in un ambiente e in una città che si scopriva d’avanguardia, disegnava la Galleria Vittorio Emanuele brulicante di personaggi minuscoli, passeggiava con un taccuino in mano per i nuovi viali milanesi, immortalava insegne, finestre, facciate, gente in bicicletta, alla perenne ricerca di una latteria o di un bar del Grillo dove fermarsi per un bicchiere. La sua filosofia di scrittore e disegnatore è già tutta qui.