La letteratura è una forma di follia intellettualmente trasmissibile

recensione di Alberto Ravasio

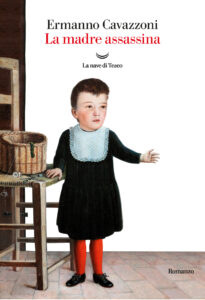

Ermanno Cavazzoni

La madre assassina

pp. 176, € 18

La nave di Teseo, Milano, 2020

Autocannibalismo forzato: «Tutti dobbiamo morire, ma c’è modo e modo»

Come si può indagare sul proprio assassinio? Se uno è morto per davvero, il suo kit organico è in putrefazione e gli occhi cascanti, il passo zombificato e l’autocoscienza scaduta impediscono il corretto svolgimento dell’indagine. Se invece, nonostante il trapasso, uno comunque indaga, raccogliendo prove, perlustrando i luoghi del presunto delitto, torchiando il prossimo, allora non può esserci stato alcun delitto, perché il suo girovagare è la prova che è ancora vivo e vegeto, ma forse infortunato mentalmente. Il cuore tragicomico del nuovo libro di Ermanno Cavazzoni, La madre assassina (La Nave di Teseo), risiede in questo paradosso ontologico, che pare quasi la riscrittura in chiave pseudothriller del noto argomento di Epicuro sulla morte. Quando la morte non c’è, ci siamo noi, a temerla. Quando infine arriva, noi non ci siamo più, e se non ci siamo più, non possiamo certo far giustizia o cercare vendetta contro il nostro eventuale assassino. A Pacini Andrea, col cognome posto fantozzianamente prima del nome, a sancirne da subito la semenza di vittima tragicomica affetta da debolezza di volume cranico, capita proprio questo. Destatosi da un sonno di cui non ricorda nulla, il ventiduenne Pacini si scopre non insetto parrifobico, come in Kafka, o macroseno dal capezzolo glandico, come in Roth, ma sempre se stesso, solo ibridato con la macchina, una sorta di fedele replica in plastica del sé di prima, con tanto di polverina di fabbricazione che gli incipria il volto. Sostituito con un fantoccio tecnologico, rimane però in possesso della sua memoria biologica precedente. Non è ben chiaro il motivo, ma Pacini si convince di essere stato assassinato dalla madre, assistita dal di lei nuovo amante, il ragionier Olivi, e dal kafkiano condominio tutto, le cui riunioni son davvero troppo lunghe, frequenti e ingarbugliate per non essere farlocche.

Come si può indagare sul proprio assassinio? Se uno è morto per davvero, il suo kit organico è in putrefazione e gli occhi cascanti, il passo zombificato e l’autocoscienza scaduta impediscono il corretto svolgimento dell’indagine. Se invece, nonostante il trapasso, uno comunque indaga, raccogliendo prove, perlustrando i luoghi del presunto delitto, torchiando il prossimo, allora non può esserci stato alcun delitto, perché il suo girovagare è la prova che è ancora vivo e vegeto, ma forse infortunato mentalmente. Il cuore tragicomico del nuovo libro di Ermanno Cavazzoni, La madre assassina (La Nave di Teseo), risiede in questo paradosso ontologico, che pare quasi la riscrittura in chiave pseudothriller del noto argomento di Epicuro sulla morte. Quando la morte non c’è, ci siamo noi, a temerla. Quando infine arriva, noi non ci siamo più, e se non ci siamo più, non possiamo certo far giustizia o cercare vendetta contro il nostro eventuale assassino. A Pacini Andrea, col cognome posto fantozzianamente prima del nome, a sancirne da subito la semenza di vittima tragicomica affetta da debolezza di volume cranico, capita proprio questo. Destatosi da un sonno di cui non ricorda nulla, il ventiduenne Pacini si scopre non insetto parrifobico, come in Kafka, o macroseno dal capezzolo glandico, come in Roth, ma sempre se stesso, solo ibridato con la macchina, una sorta di fedele replica in plastica del sé di prima, con tanto di polverina di fabbricazione che gli incipria il volto. Sostituito con un fantoccio tecnologico, rimane però in possesso della sua memoria biologica precedente. Non è ben chiaro il motivo, ma Pacini si convince di essere stato assassinato dalla madre, assistita dal di lei nuovo amante, il ragionier Olivi, e dal kafkiano condominio tutto, le cui riunioni son davvero troppo lunghe, frequenti e ingarbugliate per non essere farlocche.

La sua raccapricciante ipotesi, per lui lapalissiana certezza, è che la carcassa l’abbiano nascosta nel congelatore giù in cantina in qualità di surgelato, tipo tacchino o lonza, e svuotandola naticalmente gliela stiano dando da mangiare sotto forma di affettuoso manicaretto materno, in una sorta di perverso e subdolo rituale di autocannibalismo forzato. Certo, come dice Animini, il suo pediatra di fiducia: «Tutti siamo destinati a finire, ma c’è modo e modo».

Giorno dopo giorno, il Pacini contribuirà giudiziosamente a smaltire il suo cadavere, unica prova dell’assassinio, gustandoselo «fritto in padella, lessato, arrosto con le patate e il rosmarino, macinato come ragù o dentro le polpette», oppure come torta al cioccolato tanto scura che il sangue si mimetizza bene. Queste bestiacce sataniche, questi furfanti vestiti da persone perbene hanno però commesso un errore fatale. Sostituendolo con un clone robotico, gli hanno donato una mente superaccessoriata, come quella di HAL 9000 in 2001: Odissea nello spazio, un turbocalcolatore infallibile grazie al quale il Pacini indagherà sul suo omicidio.

Qui Cavazzoni mostra sapientemente come lo stile non sia semplice forma, cioè ghirigoro della frase, rococò decorativo, ma coerenza percettiva e sensoriale, tenuta funambolica del punto di vista, anche se è quello di un lunatico che ti porta a spasso giù per un pozzo. In pieno rispetto della psicopatologia dell’eroe, convinto di essersi automatizzato, la scrittura cavazzoniana diventa scomposizione ingegneristica del reale, ragionamento analitico, con singolarissimi effetti comici. Il battito del suo cuore è «un barattolo vuoto di latta che cade giù dalle scale», il pianto furbesco della madre assassina è lo strizzare delle «ghiandole che inumidiscono gli occhi». Il Pacini, deumanizzato e dunque incapace di pensiero umanistico, non comprende più nemmeno le metafore, e s’inalbera al pensiero che gli spicchi dell’arancia possano essere paragonati a delle barchette.

Schivando siringate di petrolio nel cranio, assistendo a orge polipesche, conversando con pediatri a cui hanno rubato gli organi con la scusa del prestito sulla parola, tra animaletti lucifughi e gatti adoperati come forma di energia rinnovabile, il Pacini porterà avanti la sua indagine col piglio sicuro e inesorabile del matto a piede libero. Senza anticipare il finale, inatteso e al tempo stesso ineccepibile, di una precisione psicologica quasi sillogistica, diciamo pure che, essendo lui un alienato, c’entreranno gli alieni, ovvero tutti gli altri.

Il grande scrittore non finisce nei manuali di letteratura ma in quelli di psicopatologia

Sin dal suo esordio, Il poema dei lunatici (1987), di cui Fellini si servì come mappa del tesoro per la sua ultima avventura cinematografica, per arrivare al recente La galassia dei dementi (2018), Cavazzoni fa letteratura con la follia, una follia espansiva, coloratissima, brancaleonesca, una follia scatenata, vitale e protagonista, che non è mai mitigata, museruolata, come accade in Svevo o Nabokov, da contraltari clinici, premesse o referti medici.

Ma come si pone Cavazzoni rispetto alla follia all’interno della sua opera? È autobiografia, è pura simulazione, è un gioco marionettistico, una metafora, oppure i suoi libri restituiscono forme di disagio psichico che, per ora, restano a livello di semplice intuizione estetica, ma che un giorno, per dirla con l’autore, «saranno capite»? Entrambi gli estremi vanno rigettati. Insinuare, leggendo Foucault in treno, che la follia in letteratura sia follia vera, cioè follia clinica, attribuibile a chi scrive, sarebbe falso e pericoloso: Dostoevskij non è Schreber, e Nietzsche e Woolf non sono geni in quanto folli, ma piuttosto geni nonostante le loro patologie. Sarebbe però altrettanto ridicolo e limitante sostenere l’opposto, ovvero che la follia in letteratura sia semplicemente un intrattenimento di dubbio gusto, una cosmesi posticcia volta a produrre maschere e non personaggi.

La verità sta nel mezzo. Lo scrittore vive sempre in una zona grigia, è creatura di confine. La differenza tra Goethe e Werther è che Werther si uccide mentre Goethe no: anche Goethe è malato d’amore, ma la sua malattia è curabile, reversibile. Levi scrive del campo, perché non è né sommerso né del tutto salvato, ma come ammette lui stesso, prima è un prigioniero con dei privilegi e in seguito una quasi vittima, sospesa tra memoria, oblio e senso di colpa. Dunque l’autore Cavazzoni che mette in scena la follia non è certamente un folle, ma non è nemmeno un cinico che dei folli si prende gioco. Vive e crea, come Fellini, in un limbo cognitivo. Se non fosse diventato scrittore, sarebbe stato più simile ai suoi lunatici che a coloro che li curano, puniscono e sorvegliano, ma dal momento che scrittore lo è, e notevole, dei lunatici è il cantore.

Quanto alla possibilità che queste forme di disagio psichico non siano soltanto una felice immagine narrativa, ma intuizioni che un giorno forse “saranno capite”, Sofocle, Sade, Dostoevskij, Masoch e Nabokov sono solo alcuni esempi di come il letterario, nel tempo, abbia anticipato teorie psicologiche.

Se Munari, spiegando il suo lavoro, si divertiva a dichiarare che l’aspirazione del designer non deve essere quella di finire nei musei ma nei mercati rionali, cioè di diventare creatore di oggetti belli e insieme indispensabili, allo stesso modo il vero scrittore, quello in grado di scavare verticalmente nell’ignoto, potrebbe avere un posto, finalmente a tempo indeterminato, non solo nei manuali di letteratura, ma anche e soprattutto in quelli di psicologia, come inconsapevole teorico di nuove forme di sofferenza psichica o di percezione sensoriale.

Più Jung e meno Freud: il sogno funziona anche se non lo si interpreta

Se molto spesso la letteratura anticipa gli studi psicologici, proviamo dunque a interpretare, pipa in bocca, quel che succede al protagonista cavazzoniano della Madre assassina.

Prima di tutto il Pacini, sedicente clone biomeccanico di se stesso, manifesta una sorta di disturbo neurocognitivo che consiste nell’incapacità di riconoscere il proprio corpo come suo. Perché si è ridotto così? Freud, per fare lo scandaloso, direbbe che la causa è sessuale, e in effetti Cavazzoni sembra dargli ragione, disseminando nel testo una serie di elementi che paiono confermare questa ipotesi. Pacini subisce una paralisi motoria quando, nei fumi balsamici del bagno, guardando dal buco della serratura, gli appare il nero pube peloso della madre, un kraken vulvico, una grande mona marina, come quella di Fellini e Guerra nel Casanova. Al Pacini si fulmina l’occhio elettrico, e per giorni resta marmorizzato nel letto, vittima dell’incantesimo di quella vagina gorgonica.

Quello del Pacini con la madre è un rapporto esclusivo, soffocante, vischioso. Lei fa di tutto per impedirgli di risolversi sessualmente con Alessia, la sbiadita aspirante morosa, e per riuscirci lo ricatta a livello emotivo. Gli dà del debole e subito lo rassicura, dicendogli che è così perché in fondo assomiglia alla mamma. Entrambi soffrono per amore, lo consola lei, perché sono sensibili. La madre lo vuole per sé, bimbo fino alle rughe, immobilizzato dal grasso a forza di pasti diabetici, ma nel frattempo, sciroccata da una tardiva primavera erotica, se la fa col ragionier Olivi, accampando il pretesto fasullo delle riunioni. In una delle sue perlustrazioni allucinatorie, il figlio assiste persino a una vera e propria primaria freudiana: i due innamorati, convertiti simbolicamente in polpi, cioè in falli abnormi e intelligenti, snodati e bellicosi, consumano un atto sessuale davanti a lui.

Pacini sostiene che la madre lo abbia ucciso, ma quell’assassinio potrebbe essere inteso freudianamente come un assassinio simbolico, una forma inedita e tecnologicamente aggiornata di castrazione: una condanna ad machinam. Pacini senza l’amore della madre non è più lui, mentre lei, traditrice, ai suoi occhi non è altro che un’assassina. In questo modo si spiega anche l’avversione del protagonista verso la chenzia, regalata dall’Olivi alla madre come gesto di galanteria per conquistarne le carni frolle. Pacini la percepisce come una sorellastra, figlia naturale della nuova coppia, proprio nel momento in cui lui, perdendo la madre, sta diventando artificiale. E anche se non è un violento, ecco che la uccide brutalmente, tramite innaffiamenti abusivi al succo d’arancia.

E ancora, mentre sproloquia tra le pareti del suo cranio ammaccato, il Pacini riflette sul suo essere doppio, ovvero se stesso robot e se stesso cadavere ibernato nel congelatore. Si chiede come vivrà, così scisso, dopo aver risolto il caso, e decide che continuerà a esistere in quelle due versioni, dimezzato ma moltiplicato, uno e doppio: sarà figlio e al contempo figura di riferimento, ovvero padre del sé di prima e marito di sua madre.

L’interpretazione freudiana del Pacini come Edipo robotico parrebbe quindi legittima, a patto però che sia una tra le molte possibili, perché il classico, diceva Calvino – e Cavazzoni, diciamocelo, a questo punto lo è – rivela continuamente qualcosa di inedito, spiazza, rilancia, non solo è diverso dagli altri, ma è diverso anche dal se stesso della lettura precedente e di quella successiva. Sarebbe allora più opportuno, di fronte all’immaginario cavazzoniano, rinunciare all’univoca montatura freudiana per indossare quella inclusiva e stroboscopica di Jung, fratello distante di Fellini, ingrediente segreto del suo cinema, almeno da Otto e mezzo in poi.

La letteratura di Cavazzoni, come i grandi cosmi onirici di Jung e Fellini, sospende le dicotomie tra vero e falso, prima e dopo, follia e sanità mentale, fisico e metafisico, significato e significante, realtà e invenzione. Il sogno della sua letteratura esiste e funziona anche se non lo si interpreta, ogni interpretazione è una limitazione. Il suo linguaggio non definisce, ma cortocircuita, e forse, leggendo le opere di Cavazzoni, dovremmo ripeterci quello che Jung, dopo aver tradito il maestro viennese, si rispondeva, interrogando amleticamente le proprie carte: «Ma questa è o non è scienza?» E subito, ridendo: «Questa è arte!»