Condividiamo il prologue del libro Conversations on Visual Memory di Luisa Passerini, la cui traduzione è a cura di Maria Teresa Carbone. Il volume, pubblicato a conclusione del progetto sulla memoria visuale dei migranti Bodies Across Borders, è scaricabile gratuitamente a questo link.

Il libro Conversations on Visual Memory da cui proviene l’estratto qui presentato (che ringrazio Maria Teresa Carbone di aver tradotto) è uno dei prodotti di un progetto di ricerca incentrato sul nesso memoria/mobilità/visualità (“Bodies Across Borders: Oral and Visual Memory in Europe and Beyond”, BABE, finanziato dal Consiglio Europeo della Ricerca e basato presso l’Istituto Universitario Europeo di Firenze negli anni 2013-2018). Nel libro si intrecciano tre delle direzioni di indagine sviluppate nel progetto: la raccolta di memorie orali e visuali di migranti verso l’Italia e l’Europa (se ne possono vedere esempi nel documentario di Valerio Finessi ImmagineMemoria sulla mostra dedicata a tali memorie presso l’Archivio di Stato di Firenze nell’aprile 2018); l’analisi di opere di artisti come i fotografi Eva Leitolf e Victor López González e le video-artiste Ursula Biemann e Bouchra Khalili, sui confini dell’Europa e le migrazioni verso/attraverso il continente; le mie conversazioni sulla memoria visuale con amici scomparsi, tra i quali Jerome S. Bruner, Gianni Carchia e Jack Goody. Con il progetto e con il libro ho inteso allargare lo studio della memoria dall’oralità alla visualità, il che ha portato a introdurre la dimensione corporea nella categoria di intersoggettività e a estendere la riflessione e la ricerca ad altri ambiti del conoscere. Questi comprendono non solo le discipline tradizionalmente frequentate dalla storia orale, come la psicologia o l’antropologia, ma soprattutto l’arte, considerata come fonte di saperi che innovano metodologicamente la storiografia e la geografia culturali. Le arti visive sono state il medium che ha permesso di stabilire sia rapporti di scambio con persone mobili (termine con cui molti preferiscono definirsi anziché con “migranti”) sia dialoghi tra la ricerca artistica e frammenti di autobiografie visive su itinerari temporali e spaziali. Ne è uscita una prima esplorazione di forme di intersoggettività visuale in corso di costruzione attraverso il globo, che offrono un terreno di comunicazione tra culture ed esperienze diverse.

Negli ultimi tre decenni le arti visive nelle loro varie forme – inclusi film, fotografie e video – hanno fornito una importante documentazione sulla diaspora della popolazione globale, che rimette in questione le frontiere in tutto il mondo, in particolare quelle che circondano e attraversano la “Fortezza Europa”. Questo libro è un’esplorazione all’interno di due campi della conoscenza che si sono sviluppati secondo linee diverse, a volte convergenti e a volte divergenti: da un lato l’arte che ha come oggetto la migrazione e dall’altro la documentazione orale, visiva e scritta, raccolta da persone coinvolte nel processo di mobilità verso e attraverso l’Europa. Uno dei miei obiettivi è mettere in luce le somiglianze e le differenze tra le due pratiche di ricerca, quella artistica e quella storico-culturale, e dimostrare come il rapporto fra loro possa avere un ruolo cruciale, gettando maggiore luce su entrambe.

Credo di dover spiegare com’è avvenuta l’estensione del mio campo di interesse dalla memoria orale a quella visiva. Da oltre quarant’anni, a cominciare dagli anni ’70, ho intervistato persone di tutte le età e di tutte le classi sociali: operai, studenti, protagonisti dei movimenti di protesta del 1968, attiviste femministe, e migranti, uomini e donne. Ho registrato su nastro le loro testimonianze e poi le ho trascritte. Ero affascinata dal rapporto fra oralità e scrittura e da come i due livelli si mescolano nella memoria. Già negli anni ‘80 avevo sviluppato in parallelo un interesse verso tutto ciò che ha a che fare con la dimensione visuale, un interesse che deriva dal fascino delle arti visive e, più banalmente, da un uso costante dei computer. Negli anni ’90 ho lavorato sul mito di Europa, la principessa fenicia che ha dato il suo nome al continente europeo, un ambito di ricerca dominato per secoli, anzi per millenni, dalle immagini prodotte da artisti, dai più grandi ai meno noti. Mi colpiva come la “visualità” avesse trasformato il mito nel corso del tempo, a mano a mano aggiornandolo con immagini contemporanee.

Quando, nei primi anni 2000, ho cominciato a fare ricerche sulle migrazioni, la comunicazione visuale si è inserita lentamente nel mio lavoro e ho continuato a utilizzare prevalentemente interviste orali e trascrizioni. A mano a mano che aumentava su di me l’impatto delle arti visive, la pressione degli avvenimenti alle frontiere interne e esterne dell’Europa si è fatta sempre più drammatica. Ero scossa dall’evidenza con cui i video, le fotografie e i film di artisti di tutta Europa rappresentavano il destino delle persone che cercavano di attraversare lo stretto di Gibilterra o di entrare nell’Unione Europea da est. Mi rendevo conto che la loro efficacia nel denunciare l’idea di “Fortezza Europa” era molto maggiore rispetto alla politica o alle scienze sociali.

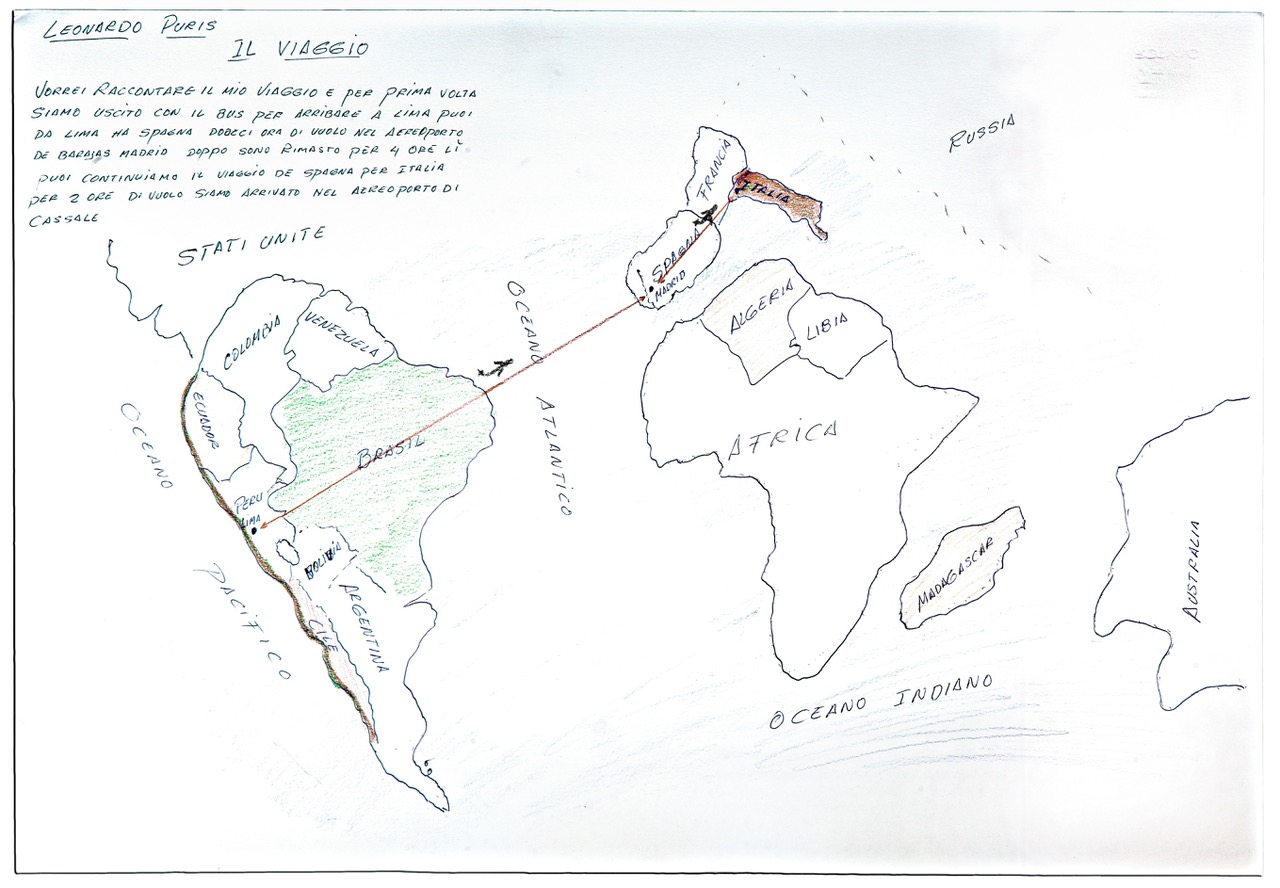

Nei primi anni 2010 ho cominciato a pensare al progetto collettivo di ricerca sulla memoria della migrazione in Europa che è alla base di questo libro. Le ricerche sul campo hanno fornito uno stimolo decisivo. A volte gli intervistati trovavano più semplice disegnare su un foglio di carta l’itinerario della loro migrazione invece di descriverlo a parole. Da qui è venuta l’idea di raccogliere le mappe personali di veri viaggi come documenti di memoria visiva. Ho pensato che sarebbe stata una buona idea confrontare queste immagini con quelle create da artisti visivi che lavoravano sul tema della migrazione in Europa. Si è così delineato un progetto di ricerca sulla memoria visiva che ha poi ricevuto dei finanziamenti europei per gli anni 2013-2018.

Nella primavera del 2013 la nostra équipe ha cominciato a raccogliere mappe di migrazioni verso l’Europa. In sostanza, chiedevamo alle donne e agli uomini emigrati in Europa nei precedenti vent’anni di disegnare l’itinerario del loro viaggio. Abbiamo dunque fornito loro carta e matite, e in alcuni casi videocamere e telefoni cellulari. Le testimonianze visive erano quasi sempre accompagnate da interviste orali, individuali o collettive. Gli intervistati, contattati nelle scuole di lingua o di educazione permanente per migranti in Italia e in Olanda, o attraverso organizzazioni di volontariato, venivano da tutto il mondo, e soprattutto dall’Africa e dall’America Latina. Avevano età variabili tra i 16 e i 60 anni e provenivano dagli ambiti culturali e religiosi più diversi. Il presupposto era che quanto loro ci offrivano in risposta alle nostre richieste erano le immagini delle loro mappe mentali, una nozione tratta dalle mie letture di geografia e psicologia. Contemporaneamente continuavo a cercare opere d’arte che riguardassero la mobilità umana e da qui è poi nata una linea autonoma di ricerca nella quale abbiamo usato anche le opere degli artisti per sollecitare risposte dagli intervistati.

Quanto leggevo sulle mappe mentali, però, non mi soddisfaceva dal momento che esse erano spesso considerate rappresentazioni interne di ambienti esterni, mettendo quindi l’accento sul distacco fra il “dentro” e il “fuori”. La mappa era trattata come un oggetto, sia pure intangibile, come una rete o una struttura preesistente, una visione del mondo prefissata che il ricercatore doveva semplicemente far emergere. Al tempo stesso era elevata allo stato di controgeografia o di controcartografia, come strumento di critica dell’eurocentrismo (in cui ero coinvolta da molti anni). Così tutte le mappe raccolte dai migranti erano raggruppate insieme quasi a rivelare “un’altra” visione del mondo e della sua storia. Ancora più preoccupante era il fatto che tendevo a riprodurre questi stereotipi nell’osservare le mappe che raccoglievamo. Ero sopraffatta dalla loro ricchezza e tuttavia incapace di restituirla. Colleghi politicamente consapevoli mi avvertirono che cercare di interpretare quei disegni era un modo eurocentrico di riprodurre pregiudizi coloniali e postcoloniali e finii per pensare che forse la scelta migliore era semplicemente archiviarle e disseminare le informazioni su di esse attraverso vari media. Le contraddizioni si facevano più acute. Mentre le testimonianze e le immagini esprimevano un alto grado di soggettività e di efficacia, il mio approccio non era capace di rendere loro giustizia.

Il processo di raccolta durò ancora un altro anno e quando nella primavera del 2014 arrivai a New York per tenere il mio corso sulla memoria alla Columbia University, avevo più dubbi che certezze su quelle che continuavo a chiamare mappe mentali, mentre ero sempre più incerta sull’appropriatezza del termine e a disagio sul lavoro di raccolta.

Vivere e insegnare per alcuni mesi a New York è stato liberatorio, come spesso mi era capitato in altre occasioni. Quel soggiorno mi consentì di mettere una certa distanza rispetto ai miei dubbi e alle mie esitazioni. Mi ero immersa a tal punto nel lavoro sul campo, nelle interviste e nello studio delle narrazioni orali e visuali, che non osavo aggiungere la mia voce al coro che avevo contribuito a mettere insieme. Non sapevo se avevo il diritto di farlo; entravano in questo anche il senso di colpa per essere europea, e di conseguenza in qualche modo dalla parte degli antichi colonizzatori (e attuali sfruttatori), e un senso di privilegio rispetto alle molte persone che avevo incontrato nel mio lavoro sul campo. Mi rendevo conto di avere incontrato per così dire i più fortunati, coloro che erano riusciti a sopravvivere e in certo senso avevano dato un lieto fine alle loro storie. Ma non potevo dimenticare le innumerevoli persone che erano scomparse nello sforzo di raggiungere l’Europa o che, essendo arrivate, erano soggette a sofferenze e umiliazioni associate con la condizione di “migrante” o di “rifugiato”. Scrivo queste parole fra virgolette, perché ho imparato a essere diffidente riguardo alle possibili implicazioni negative di questi termini, così come vengono espresse dagli intervistati stessi.

Quando ero ancora in Italia, tornando a casa dopo una sessione di interviste, mi sentivo spesso esultante per quegli incontri ma a volte restavo ammutolita. Fui molto colpita da un episodio in particolare, una giovane donna in una classe aveva restituito in bianco il foglio che le avevamo dato: lo aveva firmato, il suo nome scritto chiaramente nell’angolo in fondo a destra, ma non aveva voluto disegnare l’itinerario o altro. E non aveva voluto commentare. Anche a me il silenzio appariva la scelta giusta. Inoltre, sulla base della mia lunga esperienza di storia orale, non volevo parlare per gli altri e non mi illudevo più di “dare voce” ai narratori che avevano condiviso con me le loro storie. Né credevo che le memorie visive degli intervistati potessero semplicemente essere paragonate alle produzioni degli artisti. In questo tumulto mentale, New York forniva stimoli costanti nel campo delle arti visive, con mostre, installazioni, convegni e dibattiti di ogni tipo.

In quella situazione così piena di contrasti sul piano personale e complessivo, il mio atteggiamento è cambiato. È stato in buona parte grazie a conversazioni con amici, colleghi e studenti a New York che ho cominciato lentamente a capire che tutti i vari tipi di conversazioni, incluse le interviste e le discussioni in classe nei seminari, potevano contribuire a formare una nuova storia che ero in grado di narrare. In molti modi la metropoli stessa ha offerto il contesto per darmi il coraggio di essere me stessa fra gli altri, essendo al tempo stesso un’altra, e di unire la mia voce all’insieme di voci che avrebbero rispecchiato le mie esperienze nel corso della ricerca.