E qui comando io

di Giovanni Borgognone

Nelle elezioni del 2016 Donald Trump, come ogni candidato presidenziale, dovette predisporre il reclutamento di un transition team, a cui, in caso di vittoria, sarebbe poi spettato il compito, tra l’election day e l’inauguration day, di pianificare la composizione dell’amministrazione. A luglio, dopo che il tycoon newyorkese ebbe ottenuta la nomination, la sua “squadra” fu dotata di un ufficio nel centro di Washington. Trump, però, lasciò subito intendere di mal digerire l’uso di fondi elettorali per rispettare quelle procedure. Secondo quanto ha raccontato Michael Lewis nel volume Il quinto rischio (2019), egli contestò al responsabile del team, Chris Christie, l’uso di risorse che avrebbero potuto, invece, essere adoperate per la campagna. Dopo le elezioni, Christie fu licenziato e il lavoro compiuto dal transition team liquidato. Il presidente in pectore riteneva, infatti, di poter gestire da solo la transizione, “privatamente”, basandosi sulla propria personalità e sull’improvvisazione.

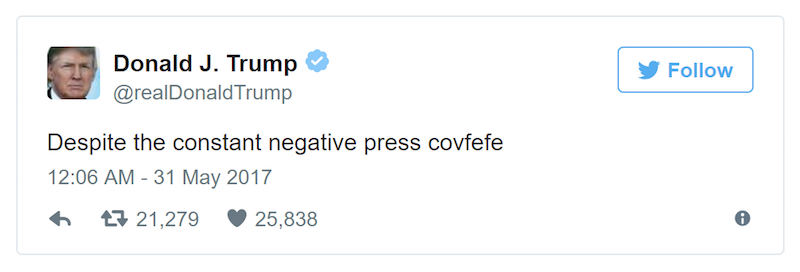

Nulla è cambiato nel 2020, di fronte alla pandemia globale che ha colpito pesantemente gli Stati Uniti. Fin dal primo diffondersi del virus nel paese, Trump ha nuovamente mostrato quei tratti della sua personalità politica temuti dai democratici, ma anche da una parte dei repubblicani, che indussero già nel 2017 un gruppo di psichiatri guidati da una ricercatrice della Yale University, Bandy X. Lee, nel volume The Dangerous Case of Donald Trump, a interrogarsi sul narcisismo patologico del presidente. Il tema della “follia” fu poi riportato al centro del dibattito dal successo del libro del giornalista Michael Wolff Fuoco e furia, che raccontò di come tra i membri dello staff della Casa Bianca vi fosse la chiara consapevolezza della totale inaffidabilità di Trump, bizzoso, sconclusionato, istintivo e preoccupato solo di accrescere la propria fama. Il bisogno costante di essere al centro della scena e delle lodi, la propensione a trovare colpevoli, la mancanza di empatia umana, la spregiudicatezza nel pretendere di riscrivere la storia, la distorsione dei fatti, l’intolleranza nei confronti delle critiche, il disprezzo dell’expertise: tutti questi ricorrenti aspetti della fenomenologia dell’attuale leadership americana si sono nuovamente manifestati nelle quotidiane conferenze stampa alla Casa Bianca e nei tweet presidenziali dedicati all’emergenza sanitaria.

Al di là del ricorso a categorie psicopatologiche, sempre scivoloso in storia e in politica, già negli anni passati gli osservatori più scettici ritenevano che Trump si sarebbe presto o tardi dimostrato drammaticamente inadatto ad affrontare una grave crisi pubblica. Ora l’America e il mondo si trovano proprio di fronte a questa situazione. Diversi studi condotti sul suo comportamento politico hanno spiegato che, nell’affrontare un problema, il presidente ha sempre bisogno di costruire una narrazione nella quale possa mostrare di essere il “vincitore” e l’“eroe”. Dopo avere per un certo tempo minimizzato i pericoli derivanti dal contagio, Trump ha dovuto prendere sul serio la pandemia. Ciononostante, egli ha continuato a fare affermazioni in conflitto con quanto sostenevano gli esperti. Ha preteso persino di far credere che fin dall’inizio egli sapesse che di pandemia si trattava. Non di rado, ha concentrato le proprie energie nella ricerca di colpevoli: in prima battuta l’ha individuato nella Cina (ha usato volutamente e ripetutamente l’espressione “virus cinese” per riferirsi al coronavirus, anche di fronte a critiche e obiezioni); poi è stata la volta dell’Organizzazione mondiale della sanità. Nelle sue quotidiane conferenze stampa, nonostante tutte le evidenti difficoltà e sofferenze del paese, ha continuato a esibire toni trionfalistici, parlando del “lavoro fantastico da ogni punto di vista” compiuto dalla sua amministrazione. Quando i giornalisti gli hanno chiesto se non stesse correndo il rischio di dare false speranze, come ad esempio quella della disponibilità di test per ognuno, ha risposto con polemiche e attacchi personali. A metà aprile, dopo avere emanato le linee guida per una graduale riapertura economica del paese, nel rispetto dell’autorità dei governatori dei singoli stati, non ha esitato in alcuni tweet a incoraggiare apertamente le manifestazioni della destra ultralibertaria contro il distanziamento sociale e gli ordini statali di restare a casa, ritenuti incompatibili con l’ideale politico americano dello small government.

L’emergenza sanitaria non ha per nulla scalfito, in generale, l’uso disinvolto di una retorica scollegata dalla verità. La “lingua di Trump”, come ha osservato in un volumetto tradotto da Einaudi Bérengère Viennot, di professione traduttrice per la carta stampata e per l’informazione online, dà l’impressione di capire tutto, grazie a un vocabolario semplicissimo, anche se, in realtà, il discorso è spesso incompleto e privo di un senso preciso. Ciò dipende, in ampia misura, proprio dall’elementarità del linguaggio: più, infatti, le parole sono precise, minore è l’ambiguità. E all’ambiguità della lingua di Trump si affianca il suo ricorso alla “post-verità”. Emblematica, a tal proposito, la nozione di “fatti alternativi” proposta dalla sua consigliera Kellyanne Conway, per giustificare le differenti versioni sul numero dei partecipanti alla cerimonia di investitura della nuova amministrazione nel 2017. Come osserva Viennot, uno dei libri più citati dopo l’avvento di Trump è stato 1984: l’idea dell’imposizione di una “realtà alternativa”, senza risolverne le palesi contraddizioni, non può che richiamare la “neolingua” e il “bipensiero” del romanzo di Orwell (ed. orig. 1949). La sua riproposizione non è, comunque, una completa novità: già Karl Rove, consigliere di George W. Bush, riassunse così, nel pieno della “guerra al terrore”, lo stesso modo di vedere: “Quando noi agiamo, creiamo la nostra realtà”.

L’emergenza sanitaria non ha per nulla scalfito, in generale, l’uso disinvolto di una retorica scollegata dalla verità. La “lingua di Trump”, come ha osservato in un volumetto tradotto da Einaudi Bérengère Viennot, di professione traduttrice per la carta stampata e per l’informazione online, dà l’impressione di capire tutto, grazie a un vocabolario semplicissimo, anche se, in realtà, il discorso è spesso incompleto e privo di un senso preciso. Ciò dipende, in ampia misura, proprio dall’elementarità del linguaggio: più, infatti, le parole sono precise, minore è l’ambiguità. E all’ambiguità della lingua di Trump si affianca il suo ricorso alla “post-verità”. Emblematica, a tal proposito, la nozione di “fatti alternativi” proposta dalla sua consigliera Kellyanne Conway, per giustificare le differenti versioni sul numero dei partecipanti alla cerimonia di investitura della nuova amministrazione nel 2017. Come osserva Viennot, uno dei libri più citati dopo l’avvento di Trump è stato 1984: l’idea dell’imposizione di una “realtà alternativa”, senza risolverne le palesi contraddizioni, non può che richiamare la “neolingua” e il “bipensiero” del romanzo di Orwell (ed. orig. 1949). La sua riproposizione non è, comunque, una completa novità: già Karl Rove, consigliere di George W. Bush, riassunse così, nel pieno della “guerra al terrore”, lo stesso modo di vedere: “Quando noi agiamo, creiamo la nostra realtà”.

Anche di fronte a un killer invisibile ma concreto come il virus, non si è attenuata la creazione di realtà alternative: da parte del presidente, che non ha esitato ripetutamente a contraddire gli esperti della stessa task force governativa, così come da parte di gruppi della destra estrema che coltivano teorie cospirative, alle quali, peraltro, non di rado Trump ha fatto allusioni. Nel 2011 egli diede credito ai dubbi dei nativisti (“larga parte della società”, a suo dire) sul certificato di nascita di Barack Obama: disse che la stampa, proteggendo un presidente forse nato in Kenya e non negli Stati Uniti, stava potenzialmente coprendo “la più grande truffa” nella storia del paese (Trump contro tutti , a cura di John Beahm). Ora, con decine di milioni di visualizzazioni su YouTube di un video in cui, nel 2015, Bill Gates avvertiva che il rischio più grande per l’umanità non sarebbe stata una guerra ma un’infezione da virus capace di minacciare la vita di milioni di persone, anti-vaccinators e membri di conspiracy groups intendono invece dare prova di un suo “piano” per estendere il proprio potere globale. Nei post su YouTube, Facebook e Twitter, Gates è stato ritratto come il “creatore” del virus; si afferma che egli vuole approfittare dei contagi per diffondere un vaccino; è considerato parte attiva di un complotto per estendere la sorveglianza sulla popolazione mondiale. Tutto questo dopo che per settimane il miliardario diventato filantropo si era presentato in televisione, sui giornali e online per invitare gli americani a rimanere a casa, aveva auspicato la diffusione dei test e lo sviluppo di un vaccino e, pur senza nominare Trump, aveva criticato le politiche del presidente, inclusa la decisione di tagliare i fondi all’Organizzazione mondiale della sanità.

Anche di fronte a un killer invisibile ma concreto come il virus, non si è attenuata la creazione di realtà alternative: da parte del presidente, che non ha esitato ripetutamente a contraddire gli esperti della stessa task force governativa, così come da parte di gruppi della destra estrema che coltivano teorie cospirative, alle quali, peraltro, non di rado Trump ha fatto allusioni. Nel 2011 egli diede credito ai dubbi dei nativisti (“larga parte della società”, a suo dire) sul certificato di nascita di Barack Obama: disse che la stampa, proteggendo un presidente forse nato in Kenya e non negli Stati Uniti, stava potenzialmente coprendo “la più grande truffa” nella storia del paese (Trump contro tutti , a cura di John Beahm). Ora, con decine di milioni di visualizzazioni su YouTube di un video in cui, nel 2015, Bill Gates avvertiva che il rischio più grande per l’umanità non sarebbe stata una guerra ma un’infezione da virus capace di minacciare la vita di milioni di persone, anti-vaccinators e membri di conspiracy groups intendono invece dare prova di un suo “piano” per estendere il proprio potere globale. Nei post su YouTube, Facebook e Twitter, Gates è stato ritratto come il “creatore” del virus; si afferma che egli vuole approfittare dei contagi per diffondere un vaccino; è considerato parte attiva di un complotto per estendere la sorveglianza sulla popolazione mondiale. Tutto questo dopo che per settimane il miliardario diventato filantropo si era presentato in televisione, sui giornali e online per invitare gli americani a rimanere a casa, aveva auspicato la diffusione dei test e lo sviluppo di un vaccino e, pur senza nominare Trump, aveva criticato le politiche del presidente, inclusa la decisione di tagliare i fondi all’Organizzazione mondiale della sanità.

Di fatto, spingendo al parossismo la pretesa del self-made man di poter piegare la realtà al suo volere, Trump ha esteso all’incarico pubblico più elevato la sua logica “privata”, che si manifesta nel linguaggio, nel narcisismo, nel disprezzo per le procedure, nella riduzione dei rapporti diplomatici alle modalità della contrattazione economica, nella trasformazione della politica in un reality. Il risultato, come hanno messo in luce in Una presidenza come nessun altra i giornalisti vincitori del premio Pulitzer Philip Rucker e Carol Leonnig, è una storica prova per le istituzioni americane: almeno in principio il presidente, incerto su come muoversi di fronte al macchinario governativo, tollerava i consigli dei funzionari; col tempo, sempre più disinvolto nel recitare il proprio ruolo, ha iniziato a rimuovere tutti coloro che non erano d’accordo con lui. “È molto semplice lavorare con me”, ha spiegato lo scorso settembre, “perché sono io a prendere tutte le decisioni”.

giovanni.borgognone@unito.it

G. Borgognone insegna teoria politica internazionale all’Università di Torino