Eros democratico contro ogni codice di virilità

recensione di Giorgio Mariani

dal numero di gennaio 2018

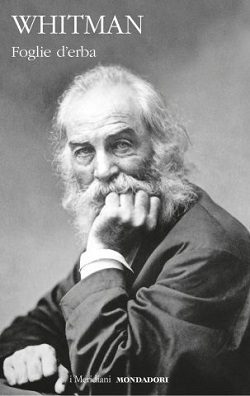

Walt Whitman

FOGLIE D’ERBA

a cura di Mario Corona

pp. CLXXXVI-1658, € 80

Mondadori, Milano 2017

Nel 1996, per la collana “Frecce” di Marsilio, usciva la prima versione italiana dell’edizione originaria di Leaves of Grass, autoprodotta da Whitman nel 1855. Sposando la definizione datane a suo tempo da Malcolm Cowley, anche Mario Corona, traduttore e curatore di quelle primissime Foglie d’erba, le identificava come il “capolavoro sepolto” della letteratura americana dell’Ottocento. Il capolavoro, come notava Corona nella sua introduzione, non era però solo “sepolto” ma “profondamente alterato e al tempo stesso smembrato, tanto da renderlo irrecuperabile, irriconoscibile, disperso com’è dentro alle otto edizioni seguenti”. Per recuperarne la dirompente originalità in termini di misticismo, sintassi, lingua e morfologia, occorreva tornare a leggerlo nella versione del 1855. Pur amando non meno di Cowley quella preziosa e rivoluzionaria edizione originaria, Corona non intendeva però suggerire che quanto Whitman era poi andato incorporando nelle successive edizioni delle sue Foglie non fosse meritevole di attenzione. Tutt’altro. Per Corona quella prima traduzione era una tappa di avvicinamento a un progetto ancora più ambizioso: quello di proporre ai lettori italiani una nuova edizione dell’intero corpus whitmaniano . Un’ impresa per la quale i tempi erano ormai maturi, considerato che la storica traduzione di Enzo Giachino per Einaudi risaliva al 1950.

Nel 1996, per la collana “Frecce” di Marsilio, usciva la prima versione italiana dell’edizione originaria di Leaves of Grass, autoprodotta da Whitman nel 1855. Sposando la definizione datane a suo tempo da Malcolm Cowley, anche Mario Corona, traduttore e curatore di quelle primissime Foglie d’erba, le identificava come il “capolavoro sepolto” della letteratura americana dell’Ottocento. Il capolavoro, come notava Corona nella sua introduzione, non era però solo “sepolto” ma “profondamente alterato e al tempo stesso smembrato, tanto da renderlo irrecuperabile, irriconoscibile, disperso com’è dentro alle otto edizioni seguenti”. Per recuperarne la dirompente originalità in termini di misticismo, sintassi, lingua e morfologia, occorreva tornare a leggerlo nella versione del 1855. Pur amando non meno di Cowley quella preziosa e rivoluzionaria edizione originaria, Corona non intendeva però suggerire che quanto Whitman era poi andato incorporando nelle successive edizioni delle sue Foglie non fosse meritevole di attenzione. Tutt’altro. Per Corona quella prima traduzione era una tappa di avvicinamento a un progetto ancora più ambizioso: quello di proporre ai lettori italiani una nuova edizione dell’intero corpus whitmaniano . Un’ impresa per la quale i tempi erano ormai maturi, considerato che la storica traduzione di Enzo Giachino per Einaudi risaliva al 1950.

A vent’anni di distanza dall’edizione Marsilio, Corona pubblica ora per i “Meridiani” Mondadori la sua traduzione della cosiddetta deathbed edition (l’edizione del letto di morte), la versione ultima e definitiva delle Foglie. Cresciuto dalle dodici poesie dell’edizione originaria del 1855 alle oltre quattrocento di quella finale del 1891-92, il volume di Whitman si caratterizza come una raccolta di componimenti tra loro diversi per temi, concezione e sovente anche per stile. Al suo interno trovano spazio piccoli e grandi capolavori che vanno da Crossing Brooklyn Ferry (1856) e Out of the Cradle Endlessly Rocking (1859) a When Lilacs Last in the Dooryard Bloomed (1865), senza dimenticare le importanti poesie sulla guerra civile raccolte in Drum Taps (1865), ma anche, inevitabilmente, liriche minori e poesie d’occasione di valore pressoché esclusivamente documentario.

Un’introduzione che è densa quanto lucida e architettonicamente impeccabile, e la fittissima trama di note ai testi, che schiudono percorsi di lettura, individuano innumerevoli riferimenti, creano collegamenti e, non di rado, spiegano le scelte traduttive con acute annotazioni filologiche. Corona insiste tanto sull’originalità del verso whitmaniano, che “non ha precedenti riconoscibili, è una sua invenzione e avrà un’influenza enorme sul corso della poesia moderna non solo euroamericana ma mondiale”, quanto sulla dirompente novità dei contenuti. Tra questi spicca naturalmente l’individualismo democratico, che però Corona, in linea con la più recente produzione critica sul poeta, non considera alla stregua di una scelta meramente intellettuale, sottolineandone viceversa il radicamento in un’idea di “corpo” che non è solo quello metaforico della nazione, ma quello di carne e sangue del poeta e del pubblico cui Whitman si rivolge. Più precisamente, “Whitman proclama – scrive Corona – che l’esercizio della sessualità va legato all’esercizio della democrazia”. Di particolare rilevanza è quell’ “eros pieno di tenerezza, contro ogni codice di virilità del tempo” che deve estendersi ai rapporti tra maschi arrivando a fornire alla repubblica “il cemento sociale più forte e democratico”.

Accanto a questa ispirazione erotico-democratica, però, vi è poi quella civile, e quest’ultima, come Corona non tralascia di sottolineare, non sempre riesce a fondersi in modo armonico con la prima. Questo avviene, forse, nelle poesie di Drum Taps, dove Whitman si presenta come “curatore” delle ferite che lacerano la carne dei soldati e al contempo quella dell’America. Ma nel periodo post bellum, quando l’imperativo è rimettere assieme un paese in pezzi, l’io poetico di Whitman, che tutto ingloba e tutto comprende, assume talvolta contorni non solo “poetico-celebrativi” ma persino “imperiali”, particolarmente evidenti in un componimento come Passage to India (1871). D’altro canto anche il Whitman che ci appare inequivocabilmente generoso – e Corona, anche in questo caso, non manca di rilevarlo – nel suo tentativo di prestare una voce a tutti i soggetti della nazione (allo schiavo come allo schiavista, all’indiano come al pioniere, all’uomo come alla donna, all’uomo che ama la donna come all’uomo che ama un altro uomo), rischia paradossalmente di zittirli.

Per quanto sia importante la cornice interpretativa che Corona mette a punto nella sua introduzione e nelle sue note, è evidente che la parte più significativa e duratura del suo lavoro va rintracciata nelle sue traduzioni. Convinto com’è che solo una lettura ad alta voce possa schiudere le “rilevanti caratteristiche foniche, ritmiche e tonali di vario tipo”, Corona dichiara di aver mirato “a una traduzione che risultasse dicibile, persino recitabile”, e pur avendo scelto, diversamente da altri traduttori, di non procedere a “un drastico avvicinamento del detto whitmaniano al linguaggio del giorno d’oggi”, si è sforzato di forgiare “un linguaggio più consono ai nostri tempi” rispetto a quello della traduzione di Giachino.

A me pare che la resa corrisponda pienamente agli obiettivi che il traduttore si è posto. Quella di Corona è una versione non solo accuratissima ma godibilissima. Rispetta le cadenze musicali dell’originale e anche quando, come lui stesso dichiara, sceglie di ricorrere “a prestiti discreti da Leopardi, Dante o Petrarca”, per sottolineare “i passi sublimi”, lo fa con garbo, quasi strizzando l’occhio al lettore per ricordargli che Whitman è sì il poeta del “nuovo” mondo, ma con debiti evidenti nei confronti di quella vecchia Europa dalla quale non si separerà mai del tutto. Poi, è ovvio, sulle singole scelte si può discutere. Ad esempio, dei celeberrimi versi “Do I contradict myself / Very well then I contradict myself, (I am large, I contain multitudes)”, Corona propone una traduzione aggiornata rispetto a quella di vent’anni prima: “Mi contraddico? / Benissimo, e allora mi contraddico, (Sono grande e grosso, contengo moltitudini)”. Al di là di alcune variazioni tipografiche che sono di Whitman e non di Corona, preferivo quella più asciutta del 1996: “Mi contraddico? / E va bene … mi contraddico. / Sono vasto … contengo moltitudini”. Capisco che “grande e grosso” calca sulla dimensione squisitamente corporale del poeta, ma a me sembra che qui sia la grandezza mentale e non quella fisica a essere dirimente. Ma forse sbaglio. Di certo sono grato a Mario Corona non solo per la cura meticolosa di questo lavoro ma per la tenerezza e il tatto con cui l’ha svolto.

giorgio.mariani@uniroma1.it

G Mariani insegna letteratura americana all’Università La Sapienza di Roma

L’intraducibile barbaro yawp: sul numero di gennaio 2018 anche Sonia Di Loreto commenta Foglie d’erba.