Un piccolo, grande prisma di vetro

recensione di Alice Balestrino

dal numero di dicembre 2016

Jonathan Safran Foer

ECCOMI

ed originale 2016, trad. dall’inglese di Irene Abigail Piccinini

pp. 661, € 18,70

Guanda, Parma 2016

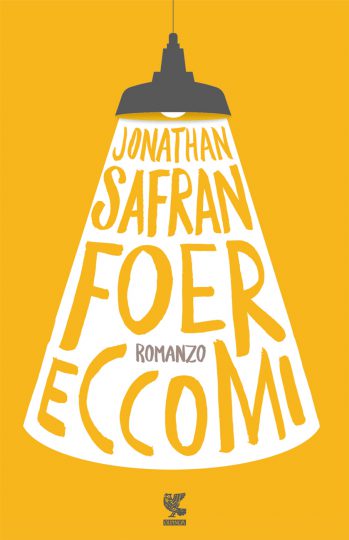

Una lampada pende dall’alto e proietta una luce bianca su uno sfondo giallo, ritagliando un cono di un chiarore siderale nel vivo del colore primario; una fenditura da cui emerge il nome di Jonathan Safran Foer seguito da “Eccomi”, titolo del suo ultimo romanzo e risposta a chi, dopo un silenzio durato dieci anni, si chiedeva che fine avesse fatto il talentuoso autore dei best-seller, acclamati dalla critica internazionale, Ogni cosa è illuminata e Molto forte, incredibilmente vicino (entrambi pubblicati da Guanda per la traduzione di Massimo Bocchiola). La luce irradiata dall’alto spezza la monocromia della copertina e illumina tanti dei motivi del romanzo: il coraggio e la fermezza che occorrono per accendere la luce del cambiamento nella monotonia della quotidianità; la decisione e l’amore che spingono a rispondere “eccomi” alle sfide della vita; il dolore di lasciare andare ciò che è diventato altro da noi, irriconoscibile perché scivolato ai margini del nostro campo visivo, nella penombra di ciò che guardiamo solo di sfuggita.

Una lampada pende dall’alto e proietta una luce bianca su uno sfondo giallo, ritagliando un cono di un chiarore siderale nel vivo del colore primario; una fenditura da cui emerge il nome di Jonathan Safran Foer seguito da “Eccomi”, titolo del suo ultimo romanzo e risposta a chi, dopo un silenzio durato dieci anni, si chiedeva che fine avesse fatto il talentuoso autore dei best-seller, acclamati dalla critica internazionale, Ogni cosa è illuminata e Molto forte, incredibilmente vicino (entrambi pubblicati da Guanda per la traduzione di Massimo Bocchiola). La luce irradiata dall’alto spezza la monocromia della copertina e illumina tanti dei motivi del romanzo: il coraggio e la fermezza che occorrono per accendere la luce del cambiamento nella monotonia della quotidianità; la decisione e l’amore che spingono a rispondere “eccomi” alle sfide della vita; il dolore di lasciare andare ciò che è diventato altro da noi, irriconoscibile perché scivolato ai margini del nostro campo visivo, nella penombra di ciò che guardiamo solo di sfuggita.

Eccomi racconta le vicende straordinariamente comuni e comunemente straordinarie dei Bloch, una famiglia ebreo-americana che, come quella d’origine di Foer, vive a Washington D.C. Jacob, il protagonista, è un padre nostalgico e arguto osservatore della realtà; uno sceneggiatore televisivo arrivato alla soglia della mezza età scrivendo per una serie in cui non si riconosce, riponendo letteralmente in un cassetto il suo sogno-sceneggiatura che aspira a narrare, e quindi a comprendere, la sua famiglia. E poi Julia, mossa da una cieca forza creatrice di madre e architetto; i figli Sam, Max e Benji, tre menti critiche e spigliate che ricordano, per originalità di spirito e umorismo, i protagonisti dei precedenti romanzi di Foer. E ancora, Irv, il padre di Jacob, granitico nella veemenza delle sue opinioni pro-Israele e politicamente scorretto; Isaac, il (bis)nonno sopravvissuto all’Olocausto e rimasto intrappolato nel passato, talmente distante da rendere possibile la comunicazione con gli altri solo attraverso uno schermo; Argo, il vecchio cane incontinente e messaggero silenzioso della fine; Tamir, il cugino venuto da Israele con le tasche piene di certezze e di risposte pronte all’uso.

La storia dei Bloch sa di saga familiare pur non avendone l’ampio respiro storico: è schiacciata su un presente tragico e feroce e le generazioni che vi si confrontano si accavallano, ciascuna con il proprio fardello, contrendosi in un nucleo di relazioni tese, aspirazioni incomprese, paure taciute e prospettive discordanti. Questo nucleo, a un tempo duro e fragile, compatto e sfaccettato, funziona nell’economia del testo come un prisma di vetro attraverso cui l’autore filtra la luce della storia, deformata attraverso la distopia. Quando un terribile terremoto mette in ginocchio il Medio Oriente e la minaccia della distruzione di Israele da parte dei vicini paesi arabi risuona in tutto il mondo, ogni membro della famiglia reagisce in modo differente, rifrangendo le radiazioni di quanto accaduto su uno spettro composito. Questa riflessione espande la portata della storia fino a inondare la banalità delle cose di tutti i giorni: si discute di partire per Israele per aiutarne i cittadini mentre si riempie la lavastoviglie, ci si domanda quale sia il futuro del popolo ebraico sorseggiando una birra. Il riferimento geo-politico a Israele non può non attingere alla produzione letteraria di Philip Roth (su tutti Operazione Shylock), inserendosi così nel dibattito che preme la comunità ebraico-americana a interrogarsi sulla propria identità, sulla possibilità di credere in una sola “terra promessa” (gli Stati Uniti o Israele?), sul dissidio tra la quotidianità della cultura secolare e l’appartenenza tribale a una religione millenaria.

Alla catastrofe che travolge Israele, seguita da un impatto mondiale e segnata da un’innegabile specificità ebraica, si contrappone la tragedia intima ma universale del matrimonio in crisi tra Jacob e Julia, un rapporto precipitato perché “la vita era diventata molto più piccola dentro che fuori, creando una cavità, un vuoto”. Sono questi i passaggi in cui la narrazione raggiunge il climax, incuneandosi in una tensione tra micro e macro, tra globale e personale, assoluto e contingente che rende Eccomi un’emozionante e coraggiosa epica dell’ordinarietà. E così, il banale fraintendimento di un verso della canzone All Apologies dei Nirvana – a cui Jacob si sforza di trovare un senso anche se in realtà si tratta di una sequenza illogica di parole – diventa spunto di riflessione esistenziale: “Non vuole dire niente. Era stato quello il mio errore. Ero convinto che dovesse voler dire qualcosa”.

Come riconosciuto dall’autore stesso, i suoi personaggi aspirano a “grandi gesta”; agognano l’assoluto, il senso ultimo, il significato risolutivo nelle circostanze con cui devono confrontarsi tutti i giorni. Eppure non c’è nulla di donchisciottesco, di incosciente nella loro visione del mondo: Jacob capisce di avere forzato una ragione nelle parole sconclusionate dei Nirvana, ammette i suoi errori, fa i conti con i limiti della realtà. Un pensiero chiarisce molti di questi momenti di comprensione, e, poiché ripreso più volte, diventa cardine di una concezione esistenziale fluida, infusa nel romanzo: “Viviamo nel mondo, e nel mondo ci sono gli allenamenti di calcio e la logopedista e la spesa da fare e i compiti (…). Viviamo nel mondo. Quel pensiero sembrava sempre fare capolino, di solito contrapposto alla parola idealmente (…). Ti dispiace se viviamo nel mondo, ma è l’unico posto in cui è possibile vivere”.

L’aderenza e la fedeltà al mondo fanno di Eccomi un romanzo emozionante; leggendolo si ride e ci si arrabbia, ci si sorprende, si voltano rapidamente le pagine una dopo l’altra facendo correre i protagonisti verso il loro destino e, soprattutto, ci si commuove. La narrazione, meno sperimentale e “postmoderna” dei lavori precedenti di Foer, sviluppa i nodi critici prevalentemente in forma dialogica: una tecnica che restituisce al lettore una prosa scorrevole e un senso di autenticità della vita quotidiana. Tuttavia è proprio su quest’ultimo punto che si registra una certa resistenza, da parte dei personaggi, a essere contenuti nelle battute degli scambi domestici: talvolta Jacob e Julia, ma anche i loro tre ragazzi, tendono a pronunciare massime di vita più che a esprimere le loro opinioni personali, a dare risposte così adeguate e inappuntabili da renderli più soggetti funzionali al testo, portavoce del pensiero dello scrittore, che uomini e donne credibili, con una propria individualità. Forse si dovrebbe parlare esclusivamente di uomini perché, come nei due romanzi precedenti, Foer fatica a dare tridimensionalità alle figure femminili, che rimangono perlopiù sullo sfondo delle vicende narrate.

Tra fragilità e durezza, il mondo di vetro di Eccomi è un universo che diventa improvvisamente trasparente e incapace di nascondere i propri difetti. Eccomi è un romanzo di scelte incompiute e di tentativi falliti; è la storia di chi vorremmo essere e non siamo, di quello che la vita non è e non può essere. Al lettore italiano difficilmente sfuggirà di leggere in questo sentire un certo ardore leopardiano, una tensione verso l’infinito e la grandiosità dell’esistenza, che scaturisce dal quotidiano e si frammenta nel mondo. E proprio questa audace rincorsa alla piccola, grande eroicità umana rende questo romanzo una lettura da perdere il fiato.

alice.balestrino@hotmail.it

A Balestrino è dottoranda in letteratura americana all’Università La Sapienza di Roma