Fra sessanta e settanta

di Alessandro Del Puppo

Pubblichiamo sul sito la versione integrale del testo di Alessandro Del Puppo comparso sul numero di novembre 2016.

Ormai si danno più tesi di dottorato su Michelangelo Pistoletto che non su Michelangelo Buonarroti. Questo dice molto, e non tutto in termini negativi, sulla fortuna degli studi sull’arte dei nostri anni sessanta e settanta. Due decenni che solo di recente, per ovvî motivi, la critica accademica s’è industriata a “storicizzare”, come si dice con brutta locuzione. E che, stando anche alle uscite editoriali, ai programmi espositivi e ai risultati delle case d’asta, sembrerebbero riscuotere un formidabile interesse. O, perlomeno, quel genere di attenzione in cui è sempre difficile separare la reale necessità di approfondimento (ad esempio: c’è ancora qualcosa da dire di utile e di sensato sull’“arte povera”?) dal ben noto fenomeno di conformismo accademico. Quando cioè tutti si ritrovano a studiare più o meno le stesse cose: una pandemia che pare inscritta nel codice genetico di non poche discipline umanistiche. Così un ventenne che oggi abbia voglia di studiare Hayez o Segantini è rara avis, e chi ce l’ha se lo cura amorevolmente, guidandolo tra materiali ed edizioni che risalgono a trenta o quarant’anni fa. Mentre invece la nuova generazione che sta spingendo in avanti l’orizzonte delle ricerche ha sempre più a disposizione studi, cataloghi di mostre e fonti. Per tacere delle digitalizzazioni che mettono on line un po’ di tutto. Insomma, ben di là dai piagnistei sulla smarrita severità degli studi e sulla liceità dei temi più à la page (“l’assedio del presente”, per riprendere un libro di Claudio Giunta) il problema è capire con quali strumenti, oggi, si possa provare a studiare il nostro recente passato artistico. Ed ecco allora qualche caso degli ultimi mesi.

Comprendere la storia attraverso la geografia non è certo una scoperta da intestare al geographic turn; si ritrova nelle pagine dei sommi, da Longhi a Dionisotti. Per le vicende dell’arte contemporanea questo approccio è stato oggetto, qualche anno fa, di uno studio di Francesco Tedeschi (Il mondo ridisegnato, Vita e Pensiero, 2011) da cui sono discese una serie di ricerche applicate alla geografia artistica milanese in età moderna. È una “geostoria”, come ammette una miscellanea di studi curata da Elena Di Raddo, dove si fanno i conti con i quartieri delle gallerie e le case dei collezionisti; dove si percorre quel museo aperto procurato dalla collaborazione tra architetti e artisti sin dal dopoguerra; e dove, un po’ ovunque, si ragiona sulle diverse forme di radicamento territoriale. Un approccio che oggi obbliga a pensare una geografia per flussi e non per luoghi; per ibridazioni e non per “identità”.

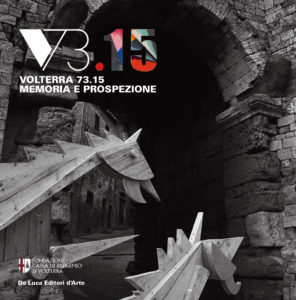

Proprio a uno degli episodi più fulgidi della disseminazione dell’arte contemporanea al di fuori delle sue capitali e al di fuori degli spazi di musei e gallerie è dedicato invece Volterra 73. Memoria e prospezione. Il volume ripercorre le vicende della storica mostra ordinata da Enrico Crispolti nella città toscana: uno spazio di incontro destinato a svariate “possibilità di relazione”, più che una vetrina di prodotti culturali. Un’operazione che si comprende appieno, oggi, leggendo lo sfondo politico e culturale dell’epoca: l’istituzione delle Regioni, le politiche del Pci dopo il Sessantotto, l’emersione di una generazione di “operatori artistici” ma anche, più concretamente, gli interessi per il rilancio dell’industria dell’alabastro. Nell’intento di dimostrare la continuità del lavoro di critici e artisti, anziché l’occasionalità dell’evento, il volume si apre con un “dossier memoria” che documenta presupposti e conseguenze, e fa seguire la ristampa pressoché integrale del catalogo dell’epoca. Un catalogo che venne inteso non come forma di ordinamento a priori, ma come la registrazione di un flusso che dava spazio a un “dibattito conclusivo” e a “riflessioni autocritiche (degli) operatori”. Una nomenclatura che oggi può suscitare tenerezza, ma che punta direttamente alla questione centrale: la necessità, oggi, di dover fronteggiare fonti di natura molto diversa. Ci sono le opere, le fotografie vintage delle opere, le biografie degli artisti e i discorsi degli artisti; i testi a stampa e la documentazione audio e video. Non tutto insomma passa per il “libro”; e quello che vi passa deve essere oggetto di un vaglio meticoloso.

Proprio a uno degli episodi più fulgidi della disseminazione dell’arte contemporanea al di fuori delle sue capitali e al di fuori degli spazi di musei e gallerie è dedicato invece Volterra 73. Memoria e prospezione. Il volume ripercorre le vicende della storica mostra ordinata da Enrico Crispolti nella città toscana: uno spazio di incontro destinato a svariate “possibilità di relazione”, più che una vetrina di prodotti culturali. Un’operazione che si comprende appieno, oggi, leggendo lo sfondo politico e culturale dell’epoca: l’istituzione delle Regioni, le politiche del Pci dopo il Sessantotto, l’emersione di una generazione di “operatori artistici” ma anche, più concretamente, gli interessi per il rilancio dell’industria dell’alabastro. Nell’intento di dimostrare la continuità del lavoro di critici e artisti, anziché l’occasionalità dell’evento, il volume si apre con un “dossier memoria” che documenta presupposti e conseguenze, e fa seguire la ristampa pressoché integrale del catalogo dell’epoca. Un catalogo che venne inteso non come forma di ordinamento a priori, ma come la registrazione di un flusso che dava spazio a un “dibattito conclusivo” e a “riflessioni autocritiche (degli) operatori”. Una nomenclatura che oggi può suscitare tenerezza, ma che punta direttamente alla questione centrale: la necessità, oggi, di dover fronteggiare fonti di natura molto diversa. Ci sono le opere, le fotografie vintage delle opere, le biografie degli artisti e i discorsi degli artisti; i testi a stampa e la documentazione audio e video. Non tutto insomma passa per il “libro”; e quello che vi passa deve essere oggetto di un vaglio meticoloso.

Una meritoria antologia procurata da Luca Cerizza mette ora a disposizione una selezione dei testi prodotti in cinquant’anni da Tommaso Trini, critico d’arte tra i più autorevoli e credibili. L’intento è quello di offrire al pubblico contemporaneo un saggio del percorso critico di Trini, “al di là di un consunto schema bipolare”, come si afferma pudicamente nel risvolto. Ma che invece è bene qui rendere esplicito, essendo quei due poli costituiti dalle ingombranti figure di Achille Bonito Oliva e Germano Celant, cioè coloro che più o meno da mezzo secolo si sono messi al centro della critica d’arte italiana. L’operazione è lodevole, non solo per il tentativo di infrangere lo schema bipolare, quanto piuttosto per mettere a disposizione alcuni testi seminali, di difficile se non d’impossibile reperibilità. E per ricordare a tutti, in tempi di blog, i bei tempi in cui Trini stampava una mirabile rivista, “Data”, bella sin dal titolo, qui documentata da una serie di copertine e impaginati che spiegano senza troppi fronzoli l’intreccio fra opera, discorso critico, peritesto e messa in pagina. Scorrendo tra saggi e articoli, al lettore capiterà poi di scoprire, ad esempio, che quarant’anni fa non c’era alcun bisogno di aspettare “culture visuali” o l’iconic turn per ragionare intorno al problematico potere dello sguardo. Bastava aver letto le cose giuste (i seminari di Lacan, ad esempio) e porsi le domande giuste dinanzi alle opere giuste: nel caso in questione, quelle di Giulio Paolini.

Una meritoria antologia procurata da Luca Cerizza mette ora a disposizione una selezione dei testi prodotti in cinquant’anni da Tommaso Trini, critico d’arte tra i più autorevoli e credibili. L’intento è quello di offrire al pubblico contemporaneo un saggio del percorso critico di Trini, “al di là di un consunto schema bipolare”, come si afferma pudicamente nel risvolto. Ma che invece è bene qui rendere esplicito, essendo quei due poli costituiti dalle ingombranti figure di Achille Bonito Oliva e Germano Celant, cioè coloro che più o meno da mezzo secolo si sono messi al centro della critica d’arte italiana. L’operazione è lodevole, non solo per il tentativo di infrangere lo schema bipolare, quanto piuttosto per mettere a disposizione alcuni testi seminali, di difficile se non d’impossibile reperibilità. E per ricordare a tutti, in tempi di blog, i bei tempi in cui Trini stampava una mirabile rivista, “Data”, bella sin dal titolo, qui documentata da una serie di copertine e impaginati che spiegano senza troppi fronzoli l’intreccio fra opera, discorso critico, peritesto e messa in pagina. Scorrendo tra saggi e articoli, al lettore capiterà poi di scoprire, ad esempio, che quarant’anni fa non c’era alcun bisogno di aspettare “culture visuali” o l’iconic turn per ragionare intorno al problematico potere dello sguardo. Bastava aver letto le cose giuste (i seminari di Lacan, ad esempio) e porsi le domande giuste dinanzi alle opere giuste: nel caso in questione, quelle di Giulio Paolini.

Il lettore un po’ pedante, o forse solo smaliziato, opinerà invece tre cose. La prima è l’assenza di un apparato di note esplicative, che proprio per la densità dei riferimenti e delle letture condotte resta fondamentale. La seconda è l’ordinamento per autori e temi, anziché secondo uno svolgimento cronologico: andando così sostanzialmente a confermare un canone precostituito (e difficilmente distinguibile dalle altre versioni del “bipolarismo”), anziché fornire gli strumenti per la sua decostruzione e, cosa ancora più importante, per valutare l’operazione critica di un autore lungo il suo intero decorso. La terza riguarda gli interventi sui testi: sono dichiarate modifiche di forma, aggiustamenti, “interventi ingenti”, tagli. È vero che non si deve esagerare con la filologia, e che sussistono sacrosante ragioni editoriali, ma continuo a credere che il miglior modo per riconoscere i meriti di un autore sia il rispetto dei testi originali, il censimento delle loro ricorrenze, la ricostruzione delle varianti, quando serve. E un saldo legame del testo critico con gli oggetti della critica, cioè le opere. L’attualità di un autore deve essere misurata dentro la storia dei suoi testi, non al di fuori o nonostante essa. E il lettore d’oggi, per districarsi in prose tutt’altro che agevoli, ha soprattutto bisogno di una guida, prima ancora che di un complice.

La recente antologia degli scritti d’arte di Alberto Boatto ha invece un intento meno sistematico. Dichiaratamente, le sue pagine erano fondate sulla destituzione del critico e sul consapevole divorzio tra opera e parola. Più che offrire una descrizione di oggetti, i testi concorrevano alla ritualità delle azioni (anzi, per usare una parola cara all’autore, al cerimoniale), ripristinando la temporalità delle performance nel racconto e facendovi fluttuare il “discorso secondo” del critico: il quale sfidava la vertigine dei sovrasensi, accettando il rischio del registro ipercolto.

La recente antologia degli scritti d’arte di Alberto Boatto ha invece un intento meno sistematico. Dichiaratamente, le sue pagine erano fondate sulla destituzione del critico e sul consapevole divorzio tra opera e parola. Più che offrire una descrizione di oggetti, i testi concorrevano alla ritualità delle azioni (anzi, per usare una parola cara all’autore, al cerimoniale), ripristinando la temporalità delle performance nel racconto e facendovi fluttuare il “discorso secondo” del critico: il quale sfidava la vertigine dei sovrasensi, accettando il rischio del registro ipercolto.

Questo succedeva appunto (con molte fondate ragioni) quarant’anni fa, quando – fu uno stimato collega latinista che una volta lo ammise – “si leggeva la saggistica”. Ora, per tornare ai temi del libro di Boatto, se davvero vogliamo capire cosa s’intendesse per autenticità delle forze latenti liberate dall’immaginario, o del post sessantotto come simulazione di utopia, sarebbe bene percorrere a ritroso tutta la genealogia di quelle posizioni, che di volta in volta erano rinviate a un pantheon tutt’altro che agevole: Freud, Bataille, Breton, Duchamp… Provare cioè ad attestarne l’effettiva autenticità, offrendo gli strumenti elementari per una convalida, discutendo nel merito certi passaggi non poco oscuri; e non confidare soltanto nel valore euristico delle cronologie o nel fatale sdoppiamento delle prefazioni “di contesto”. Come comprendere, altrimenti, lo spaventoso name dropping che intimorisce il lettore sin dalle prime righe? E come resistere alla tentazione di leggere e rileggere una sentenza come questa: “E nel passaggio da Sade a Duchamp e a Brecht, nel passaggio dal corpo all’oggetto di serie e infine all’intero universo sociale, viene registrata quella crescita in direzione dell’impersonalità e dell’anonimo che contraddistingue il mondo moderno”, provando a chiedersi, in tutta onestà: significa ancora qualcosa? E che cosa, precisamente? Certo, sappiamo tutti che il problema stava anche nel lessico, non di rado atroce, di quegli anni; e negli usi per così dire disinvolti, intelligentemente opportunistici o strumentalmente intelligenti, di troppe disparate fonti e suggestioni. Sulle quali sarebbe doveroso oggi condurre un bilancio rigoroso e non ancillare. La comprensione, anche sul piano storico, si persegue non tanto con l’acquisizione di qualcosa di cui si è privi, quanto con l’attestazione di ciò che è superfluo, e in certi casi nocivo.

Se di storia si vuole parlare, e non di mimetismo o di cronaca o di omaggio, è bene allora operare con un po’ di coraggio, e quando è il caso dire le cose come stanno. Distinguere ad esempio (e prendo per questo un recente libretto dedicato a Pablo Echaurren e il Settantasette) tra deliberata sperimentazione linguistica dei pochi e descolarizzazione di tutti gli altri; separare la goliardia un po’ penosa di certi slogan e l’irresponsabilità di certe azioni (per le quali il confronto con il futurismo marinettiano resta un’irricevibile fantasia retrospettiva); ragionare sul destino del povero Duchamp (e di Picabia), strattonati a destra e a manca e ridotti ad alimentare vignette da colporteurs, che sono pure belle, ma che andrebbero spiegate. Per capirci, ecco i nove riquadri (3×3) della famosa copertina di Porci con le ali: un corteo di bandiere rosse, un culo credo femminile, un pugno chiuso, un altro culo, il maiale alato, un seno femminile, un libro aperto tra “il manifesto” e “Lotta continua”, un nudo femminile (su un giornale illustrato), un altro corteo di bandiere rosse. La dialettica dell’avanguardia a volte è tutta qui. Soltanto che andrebbe detto. “Dunque, per quanto concerne gli anni Settanta / Me la sbrigo in due parole (…) / Che qualcuno li ricordi con indulgenza, / sarebbe pretendere troppo” (Hans Magnus Enzensberger, In memoriam, 1978).

alessandro.delpuppo@uniud.it

A Del Puppo insegna storia dell’arte contemporanea all’Università di Udine

I libri

- Alberto Boatto, Ghenos Eros Thanatos e altri scritti sull’arte 1968-1985, a cura di S. Chiodi, L’orma, Roma 2016

- Enrico Crispolti, Anna Mazzanti (a cura di), Volterra 73. Memoria e prospezione. Un grande evento di creatività urbana e la sua eredità, De Luca, Roma 2016

- Raffaella Perna, Pablo Echaurren. Il movimento del ’77 e gli indiani metropolitani, Postmedia, Milano 2016

- Tommaso Trini, Mezzo secolo di arte intera, a cura di L. Cerizza, Johan&Levi, Milano 2016

- Elena Di Raddo, Milano 1945-1980. Mappa e volto di una città. Per una geostoria dell’arte, Franco Angeli, Milano 2015