Timbro rauco per una sintesi tra jazz, gospel e r’n’b

recensione di Guido Michelone

dal numero di settembre 2015

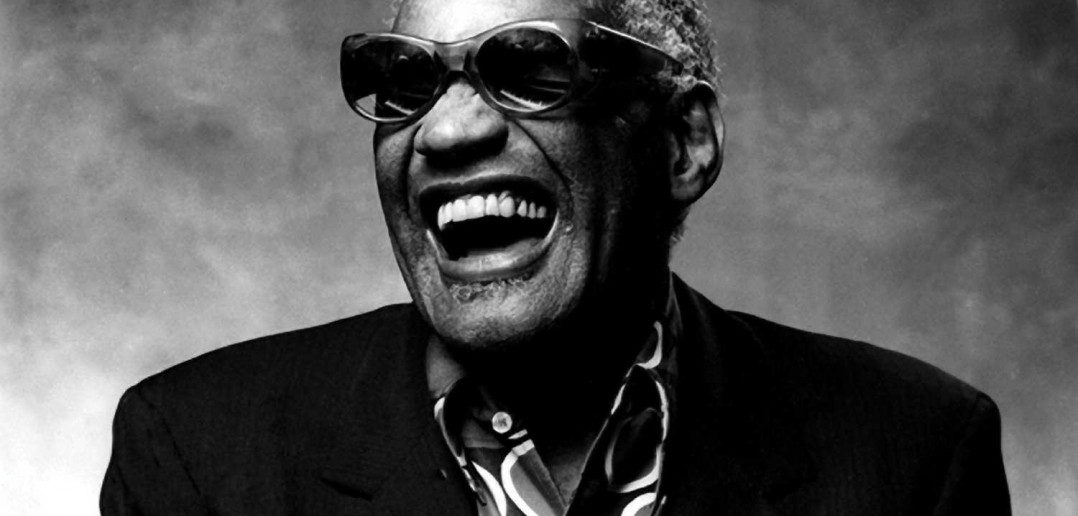

Ray Charles con David Ritz

BROTHER RAY

L’autobiografia

pp. 460, € 14

Minimum Fax, Roma 2015

Questo libro venne dettato nel 1977 a un giovane ghostwriter ebreo, che in seguito si specializzò nei profili di grandi musicisti afroamericani come B.B. King, Aretha Franklin, Marvin Gaye. L’autobiografia raccontata a un giornalista celebre o misconosciuto è un must letterario statunitense e in ambito jazzistico può vantare autentici capolavori da La signora canta i blues della cantante Billie Holiday (con Bevan Dufty) a Miles del trombettista Miles Davis (assieme a Quincy Troupe). Quando fu pubblicato Brother Ray, il grande soulman (1930-2004) aveva “solo” quarantasette anni, età che oggi appartiene ancora ad esempio ai “giovani” jazzisti: da un lato era già un monumento a se stesso e nella storia della black music, dall’altro cominciava a risultare un artista in declino, sopraffatto da nuove sonorità (il funk, la disco, l’hip-hop, che non erano le sue) alle quali cercò talvolta di adattarsi maldestramente. Ray Charles, the Genius, come lo chiamavano amici e giornalisti, aveva già detto e fatto tutto in ambito musicale: lo sapeva benissimo, tant’è che quando, nel 2003, rendendo noto al pubblico il cancro che lo divorò nel giro di un anno, David Ritz gli chiese se volesse aggiornare il testo agli ultimi decenni, rispose semplicemente che il libro doveva rimanere tal quale, perché conteneva tutto quanto già sperimentato in precedenza, lungo una carriera fulminante.

A parte l’appendice in cui Ritz ricostruisce gli ultimi malinconici incontri con un uomo ormai distrutto, il libro resta esemplare (merito anche del perfetto sodalizio Ray/David nel lavorare mesi e mesi su oralità e scrittura) nel saper dipingere, con una prosa scarna immediata, la storia di un nero che “ce l’ha fatta”: diventato cieco a sette anni per mancanza di cure mediche a causa della povertà familiare, fin da giovane Charles si dedica alla musica cantando e suonando il blues in posti malfamati, facendosi notare per un timbro rauco originalissimo che gli consentirà la scalata al successo in un genere da lui stesso inventato: una brillante sintesi tra jazz, gospel e r’n’b. L’autobiografia però dalla musica si apre al privato, nel desiderio del “fratello” Ray di esibire una propria verità.

Ed ecco allora come riassume assai bene Ritz, in un paragrafo della postfazione, ciò che il protagonista rivela nelle quattrocento pagine antecedenti: “Che la sua vita era stata dura. Che la sua vita era stata fortunata. Che aveva seguito la sua musa ovunque l’aveva portato. Che aveva avuto il fegato di viaggiare su una strada lunga e buia, cieco e solo. Che era stato un tossico. Che il fatto di essere stato un tossico non gli aveva impedito di lavorare giorno e notte, di andare in tour, fare dischi, avere successo. Che aveva smesso con la droga solo quando era stato messo di fronte alla prospettiva del carcere. Che ancora beveva litri di gin e fumava montagne d’erba ogni giorno e lavorava indefessamente quanto prima. Che aveva un enorme desiderio di donne. Che non aveva mai tenuto a freno questo desiderio. Che non aveva idea di quanti figli avesse lasciato in giro per il mondo. Che non si pentiva di niente. Che era molto più sicuro di sé: era un gran presuntuoso. Che sapeva quali erano le sue capacità: di uomo, di musicista, di amante, di imprenditore che aveva dominato con l’intelligenza un’industria senza scrupoli e mantenuto il controllo e la proprietà delle sue cose, accumulando milioni e milioni di dollari”.

Da leggere e porre accanto alle autobiografie di Miles e della Holiday.

guido.michelone@tin.it

G Michelone insegna storia della musica afroamericana alla Cattolica di Milano