Quando il mondo dell’arte contemporanea esce dai suoi confini

di Alessandro Del Puppo

dal numero di marzo 2016

Nei primi anni sessanta i rotocalchi illustrati raggiunsero in Italia l’apice della diffusione: tre volte quella dei quotidiani, su tutto il territorio nazionale. Più o meno negli stessi anni l’Italia del boom scoprì l’arte moderna, o per meglio dire le sue manifestazioni più sensazionali: le materie corrugate dell’informale, la pittura gestuale, la pop art, le “macchinette” degli artisti cinetici. Materiale su cui si gettarono a capofitto editori, redattori, vignettisti. L’occasione era ghiotta; i “casi” resi in termini piccanti o scandalosi.

Nei primi anni sessanta i rotocalchi illustrati raggiunsero in Italia l’apice della diffusione: tre volte quella dei quotidiani, su tutto il territorio nazionale. Più o meno negli stessi anni l’Italia del boom scoprì l’arte moderna, o per meglio dire le sue manifestazioni più sensazionali: le materie corrugate dell’informale, la pittura gestuale, la pop art, le “macchinette” degli artisti cinetici. Materiale su cui si gettarono a capofitto editori, redattori, vignettisti. L’occasione era ghiotta; i “casi” resi in termini piccanti o scandalosi.

Milioni a colori di Mariella Milan racconta l’incontro tra i rotocalchi e l’arte contemporanea, cioè tra il pubblico di massa e un’espressione sino a quel punto confinata a un’élite, scandagliando un cruciale quinquennio. Ne sortisce un lungo repertorio di testi, immagini e notizie che non costituisce soltanto una fonte di delizie per lo storico dell’arte, ma anche uno spaccato di sociologia dei costumi e di storia della cultura. Il materiale è suddiviso in due sezioni dai titoli irresistibili: le polemiche artistiche vere e proprie (Rothko e i suoi fratelli, mutuato da una boutade di Flaiano, pare) e il mercato (Quadri che costano come Sputnik, dalla fantasia di un titolista dell’epoca). Le questioni essenziali sono comuni ai due fenomeni: la costante oscillazione tra ammirazione e derisione. Un’attrazione fatale verso un inedito mondo di glamour e una repulsione dinanzi alle corrotte resultanze del gusto imbarbarito. L’arte moderna veniva osservata con la trepidazione piccolo borghese verso il riconoscibile emblema di una classe affluente e, al tempo stesso, con il moralismo benpensante dinanzi a quanto appariva, nonostante tutto, come una perversione del gusto, uno smarrimento delle tecniche tradizionali, l’estinzione completa della rassicurante figurazione.

La perversione dell’arte moderna

Nei casi migliori, quello che scaturì fu una discussione pubblica che mantenne al fondo un ideale pedagogico, e che fu condotta da alcune tra le migliori firme dell’epoca. Sopra ogni cosa, però, prevalse il codice interpretativo dei professionisti del rotocalco. E così, prima ancora delle parole del critico o del giornalista, era il sapiente montaggio tra il testo e le immagini, l’abilità nel richiamo di occhielli e di catenacci, la malizia dei fotografi a condurre il discorso. Nel repertorio raccolto da Mariella Milan spicca l’uso di forme retoriche come le iperboli sul denaro (i “milioni” come clamorosa unità di misura) o le figure di antonomasia (i sacchi di Burri, i tagli di Fontana, gli sgocciolii di Pollock). Ma il lettore odierno è colpito anche dai grossolani affondi sessisti. L’immagine che viene data delle donne pittrici, ad esempio, meriterebbe un libro a parte. Né mancano giudizi politicamente assai poco corretti: un dispositivo optical poteva essere senza troppi indugi definito un “gioco per bambini ritardati”. Non sorprende che tra i campioni di questo scetticismo spiccassero le figure bonarie quanto qualunquiste di un Mino Maccari o di un Amerigo Bartoli.

Jackson Pollock – Autumn Rhythm (1950)

La perversione dell’arte moderna guadagnava in tal modo comparazioni zoologiche (i casi eclatanti della scimmia o dell’asino pittore accolti in galleria) o infantili (l’artista moderno come fanciullo, la mostra come luna park). La critica veniva accusata, non senza buone ragioni, di cedimento a fatuo intellettualismo, mentre la figura dell’artista oscillava tra l’ammirazione pseudoerotica per il giovanilistico eroe yé yé (il pittore Crippa che guida il suo aereo o sfreccia in spider) e il character assassination, per tutti gli altri: di Jean Fautrier si ama ricordare il presente di alcolista, di Mimmo Rotella il passato da coltivatore di marijuana. La rapida crescita del mercato e la diffusione delle aste d’arte alimentarono scenari non dissimili. Nelle prime serate di aggiudicazioni milanesi gli anziani collezionisti degli anni trenta osservarono con un misto di commiserazione e snobismo la vasta clientela degli arricchiti – piccoli industriali del tessile o del commercio all’ingrosso – che si gettavano a capofitto sui quadri di Giuseppe Capogrossi e Burri, ambiti al pari delle azioni della Viscosa o della Montecatini. Una “high lombarda” che aveva tutto il sapore di certe pagine arbasiniane s’illudeva così di facili guadagni; salvo poi far salire subito i sospetti di cospirazione, la presenza di mistagoghi, le alchimie dei venditori di fumo non appena la speculazione parve arrestarsi e le valutazioni recedere.

È insomma tutto quello che accade quando il mondo dell’arte contemporanea esce dai suoi tradizionali perimetri e accetta il rischio di convalidare il proprio status dinanzi a pubblici sempre più vasti, proponendo loro manufatti talora indistinguibili da oggetti comuni, oppure resi artistici all’insaputa dell’autore stesso. È un processo che Mario Perniola, in un saggio che discute la natura di un’arte “espansa”, ha ora definito con il termine di “artistizzazione”. L’intento cioè è quello di spiegare un fenomeno ormai secolare (i ready mades hanno cent’anni, l’art brut poco di meno) attraverso la parabola che ha spinto tanto l’arte outsider (quella cioè prodotta da figure marginali, non integrate nei processi del mondo dell’arte) quanto quella organica al sistema di mercato, gallerie, critica, a elidersi una con l’altra. La tesi dell’autore è convincente soprattutto quando, lasciati da parte alcuni schematismi – come ad esempio usare le ultime due Biennali veneziane come sintomi di contrapposte svolte epocali, o indugiare un po’ troppo in terminologie abusate – si dimostra che il vero antidoto all’iperbole critica, come all’elusività delle teorie estetiche, è un’osservazione partecipante. Non una storia, né una sociologia, bensì quella forma di comprensione tipica dell’antropologia.

Hans Belting

In ambito storico-artistico ci sono stati magnifici esempi, come certi studi di Hans Belting o le mostre di Jean-Hubert Martin. Tutti conoscono la grande, controversa e a suo modo storica esposizione Magiciens de la terre, di cui da poco si è celebrato il venticinquennale; ma io desidero ricordare un’altra mostra, forse meno eclatante ma di non minore impatto: Altäre. Kunst zum Niederknien, che si tenne a Düsseldorf nel 2001. Il modello ricognitivo della geografia estesa (e anzi globale) fu in quel caso messo alla prova sulla tipologia degli spazi liturgici nelle loro forme più diversificate e, letteralmente, perverse. Era quello un modo intelligente per far capire quanto le pratiche di convalida istituzionale di ogni fenomeno dell’arte “espansa” implichino la necessaria comprensione della natura rituale delle immagini. A ritrovarsi estesa, cioè, non sono soltanto la qualifica e la consistenza dell’opera d’arte, ma anche e soprattutto le forme della sua esperienza: che è sempre qualcosa di più vasto, di complesso e di difficile da comprendere della mera contemplazione, dello sguardo distaccato del recensore di mostre o del visitatore della galleria. Se dunque esiste qualcosa di definibile come arte espansa, non sarà allora nelle esposizioni più o meno grandi o epocali, né per il tramite dei curators internazionali che si riuscirà a coglierla per intero. La si cercherà e la si vivrà, semplicemente, altrove.

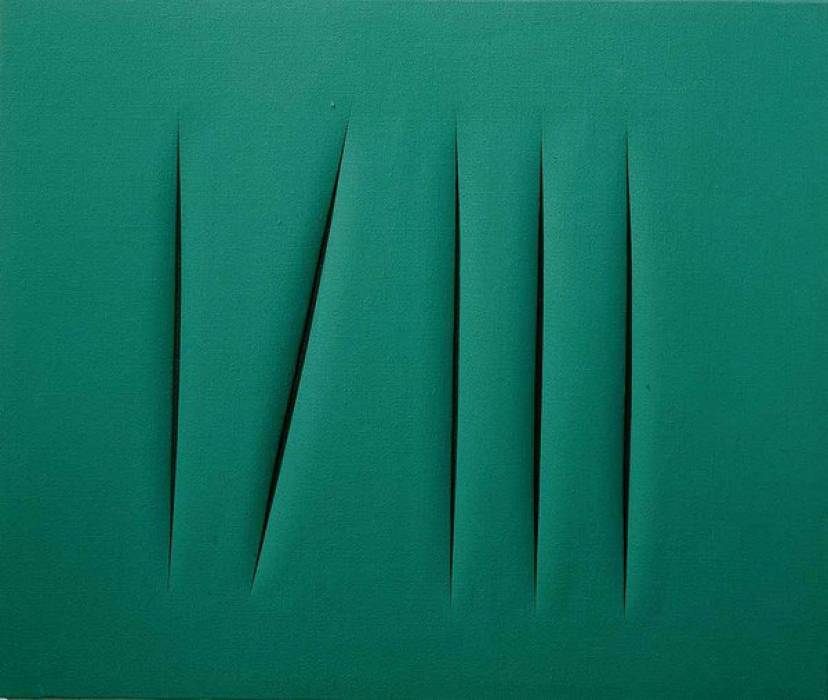

Lucio Fontana – Attese (1968)

Perduta la sua pretesa di essenza, l’arte resta infatti come fenomeno di devianza dalle logiche utilitaristiche. Quanto ampio poi possa essere il grado di espansione della produzione artistica, e quanto esso possa estendersi ben al di fuori delle tradizionali strutture di mediazione e di comprensione, lo si può cogliere con uno sguardo all’arte nello spazio pubblico; e, segnatamente, nel fenomeno della street art, oggetto di una monografia di Duccio Dogheria da cui si imparano molte cose. Il ricco repertorio illustrato fa capire innanzitutto che street art non significa soltanto graffiti e murales, ma anche pratiche di comunicazione alternativa o di sovversione estetica: azioni cioè che sfruttano forme e stili della persuasione pubblicitaria voltandoli di segno. La ridondanza ottica della réclame e la reiterata, inaspettata, ossessiva imposizione del logo vengono sottratte alla logica del marketing e divengono i vistosi emblemi di una guerriglia semiologica. La strategia di fondo di tutte queste operazioni è chiaramente di matrice situazionista: il vecchio dispositivo del détournement vede confermarsi, nella giungla dei segni urbani, il dirompente valore di cortocircuito comunicativo. Si tratta, con ogni evidenza, della naturale disseminazione, entro lo spazio pubblico, di certe operazioni tipiche della più politicizzata arte concettuale degli anni settanta.

Ma le cose con il tempo sono cambiate, negli ultimi decenni. Dapprima inseguiti dalle forza dell’ordine, gli artisti di strada iniziarono a essere rincorsi dai mercanti: in un caso e nell’altro, per imporre loro la regola di una parte (il rispetto, o il decoro, dello spazio pubblico) o dell’altra (la confezione di un prodotto artistico come bene di consumo). Cioè quanto esattamente quegli autori mirano a sovvertire. “L’arte e la strada – scrive l’autore – e nulla di più”. E niente di meno: cioè la verifica concreta, e sempre negoziabile dalle parti, dell’arte dentro lo spazio di una comunità. In fin dei conti, se il muralismo messicano può essere indicato come precursore non è tanto perché si trattava di pittura fatta su muri molto grandi, ma perché era un’arte politica, il suo destinatario era pubblico, e il suo intento, piacesse o meno, didascalico, persuasivo, populistico. Così nei vari altri paesi dove la prassi si è maggiormente diffusa, dal Cile all’Irlanda del Nord al Brasile. (E cosa aveva detto infatti Vik Muniz? “Io sono l’Hugo Chávez del mondo dell’arte. Voglio fare dell’arte populista, alla quale chiunque possa avere accesso. Se sapessi come i cani guardano le cose, io farei arte anche per loro”). Se teniamo fermo questo dato, che davvero ritengo essere l’unico essenziale, di là dalle distinzioni di tecniche e linguaggi e materiali adottati, allora emergono delle questioni che è bene porre con chiarezza. Queste opere resisteranno all’inarrestabile gentrification delle periferie metropolitane in cui sorgono? Dimostreranno, col tempo, di essere qualcosa più di un trompe-l’œil del postcapitalismo, o un decoro urbano ironico, ma alla fine inoffensivo? Il rischio, altrimenti, sarà quello di un assestamento entro uno stile che troppo spesso sembra quello infantile, ludico e sentimentale dei cartoons: codici di una figurazione spesso regressiva, che ha così fretta di mettersi alle spalle l’arte moderna, e i suoi corrotti dispositivi, da non rendersi conto di voler cercare la propria purezza in figurazioni banali e colori sgargianti: un primitivismo un po’ incantato e, in fondo, autoconsolatorio.

Insomma, a forza di espandersi ed estendersi un po’ ovunque, l’arte rischia di perdere il suo stigma di “differenza”. Proprio per questo, lo slittamento verso un attivismo al di fuori (e contro) le sfere istituzionali, e ben al di là del mero decoro urbano, è fenomeno di grande interesse. Un recente libro di Julia Ramírez Blanco lo ha raccontato molto bene, ripercorrendo le strade dove, da Seattle a Londra a Madrid, viene messa in scena quell’utopia artistica di rivolta che è segno distintivo, e non dei minori, del secolo ormai andato, e una sua eredità non meno importante per il tempo presente.

alessandro.delpuppo@uniud.it

A Del Puppo insegna storia dell’arte contemporanea all’Università di Udine

I libri:

Duccio Dogheria, Street Art. Storia e controstoria, tecniche e protagonisti, Giunti, Firenze 2015

Mariella Milan, Milioni a colori. Rotocalchi e arti visive in Italia 1960-1964, Quodlibet, Macerata 2015 Mario Perniola, L’arte espansa, Einaudi, Torino 2015

Julia Ramírez Blanco, Utopías artísticas de revuelta, Cátedra, Madrid 2014