Uno, nessuno o centomila?

di Vincenzo Barone

dal numero di marzo 2017

Stando alla testimonianza di Plutarco, Petrone di Imera – della cui vita non sappiamo nulla – sosteneva che i mondi fossero esattamente 183, disposti lungo un triangolo equilatero: 60 su ogni lato, 3 nei vertici. Che esistessero altri mondi oltre al nostro non era una tesi isolata nell’antichità (lo affermavano anche Anassimandro e gli Epicurei); Petrone, da buon Pitagorico, si spinge a darne un numero preciso (di cui ci sfugge il significato recondito). Oggi l’elenco degli esopianeti, o pianeti extrasolari – quelli che orbitano attorno a stelle lontane diverse dal sole –, cresce a vista d’occhio grazie ai telescopi terrestri e alle missioni spaziali: mentre scrivo se ne contano 3576, e potete verificare l’evoluzione del loro numero sul sito della Extrasolar Planets Encyclopedia. La scoperta degli esopianeti è lo straordinario, e temporaneo, esito di una storia affascinante di idee, intuizioni, teorie speculative e ricerche scientifiche, durata più di due millenni. Una storia brillantemente ricostruita in un libro di Giulio Giorello e Elio Sindoni, il cui titolo, Un mondo di mondi (Alla ricerca della vita intelligente nell’Universo, pp. 141, € 16, Raffaello Cortina, Milano 2016), riprende la definizione che Immanuel Kant aveva dato della galassia nella sua Teoria del cielo del 1755, l’opera in cui si affaccia per la prima volta l’ipotesi che il sistema solare si sia formato in seguito all’addensamento di una nube di gas e polveri in rotazione: idea che, riveduta e corretta, sopravvive nella teoria astronomica attuale.

“Uno è dunque il cielo, il spacio immenso, il seno, il continente universale, l’eterea regione per la quale il tutto discorre e si muove. Ivi innumerevoli stelle. Astri, globi, Soli e Terre sensibilmente si veggono, et infiniti raggionevolmente si argumentano”. Parole come queste (tratte dal suo De l’infinito, universo e mondi del 1584), frutto non di una fantasia disordinata ma di un volo “sulle ali della ragione”, costarono care a Giordano Bruno. La pluralità e addirittura l’infinità dei mondi non sembravano compatibili con un credo religioso che aveva fatto dell’incarnazione di Dio, in uno specifico angolo della terra e in un ben preciso momento della storia umana, il proprio fulcro. Decisamente meglio andò un secolo dopo a Bernard de Fontenelle: a essere bruciato non fu lui, ma (simbolicamente) la sua opera più famosa, gli Entretiens sur la pluralité des mondes, messi subito all’indice. La protagonista delle conversazioni, la marchesa di G., acutamente si chiedeva: “Il nostro Sole illumina un certo numero di pianeti; perché le stelle non potrebbero avere i loro pianeti da illuminare?”.

Bisogna aspettare l’Ottocento, spiegano Giorello e Sindoni, perché esploda davvero il dibattito sull’esistenza di mondi extraterrestri. Nel 1833 il matematico e filosofo della scienza William Whewell afferma che nessuno può resistere alla tentazione di congetturare l’esistenza di pianeti orbitanti attorno ad altre stelle, “occupati da organizzazione, vita, intelligenza”. Ma qualche anno più tardi, per motivi squisitamente religiosi, si ricrede, rendendosi conto di quanto l’ipotesi di altri mondi sia difficilmente conciliabile con l’idea che solo il nostro sia la sede della grazia di Dio. La pensa diversamente il fisico scozzese David Brewster, che, in un’opera dal significativo titolo More Worlds than One, suggerisce che la venuta di Cristo sulla Terra abbia redento anche gli abitanti dei mondi extraterrestri.

La questione comincia ad assumere una veste scientifica man mano che le ricerche astronomiche allargano i confini dell’universo, arricchendo il catalogo dei suoi abitatori, e gettano luce sul passato del Sistema solare. La domanda che gli scienziati si pongono tra Otto e Novecento è se le condizioni che portarono alla formazione della compagine di pianeti di cui fa parte la terra si siano ripetute in una delle innumerevoli stelle che compongono la galassia. La risposta dipende in maniera cruciale dal meccanismo ipotizzato per l’origine del sistema solare. Come ricorda l’astrofisico Amedeo Balbi in un libro (Dove sono tutti quanti? Un viaggio tra stelle e pianeti alla ricerca della vita, pp. 229, € 17,50, Rizzoli, Milano 2016) che approfondisce l’attualità scientifica del soggetto e fa da utile complemento a quello di Giorello e Sindoni, fino all’inizio del secolo scorso alcuni insigni studiosi, come James Jeans e Arthur Eddington, ritenevano altamente improbabile l’esistenza di altri pianeti simili alla terra.

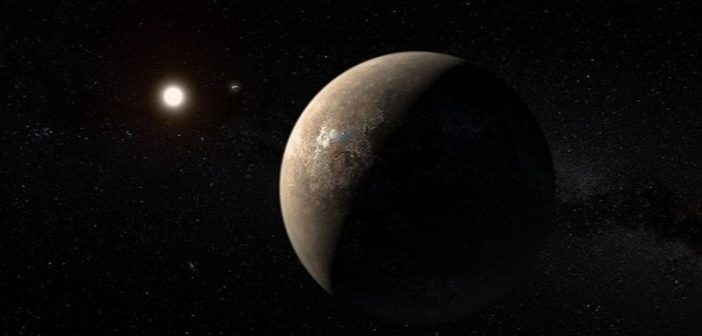

Nuovi esopianeti e possibilità di vita extraterrestre

Le cose da allora sono molto cambiate: oggi si stima che nella nostra galassia ci siano miliardi di pianeti di questo tipo. Ma come provare che esistono? Le evidenze, in linea di principio, sono di due tipi: una debolissima attenuazione della luce emessa da una stella, dovuta all’ombra di un pianeta che le gira attorno, o piccole perturbazioni del moto di una stella a causa della presenza di uno o più pianeti. Si tratta però di effetti minuscoli, molto difficili da osservare. Solo nel 1995 – vero anno di svolta – gli astronomi ginevrini Michel Mayor e Didier Queloz scoprono il primo esopianeta, orbitante attorno a una stella simile al Sole, 51 Pegasi. Da allora, come si è detto, gli esopianeti sono diventati più di tremila e lo scorso agosto è stata annunciata la scoperta dell’esemplare più vicino, Proxima b, orbitante attorno a Proxima Centauri, una nana rossa distante “appena” quattro anni luce da noi. Oltre alla vicinanza, l’interesse di questo esopianeta sta nel fatto che è abbastanza simile per dimensioni alla terra e si trova nella zona abitabile della sua stella (cioè nella regione attorno a una stella in cui i pianeti possono mantenere sulla propria superficie acqua allo stato liquido). La possibilità che Proxima b ospiti qualche forma di vita, a due passi da noi – per così dire –, ha ovviamente messo in fibrillazione la comunità scientifica e il pubblico.

Proxima Centauri b

Più realisticamente, fa notare Balbi, la ricerca di vita extraterrestre o di segni di evoluzione prebiotica guarda ad alcuni corpi minori del Sistema Solare che potrebbero avere i requisiti necessari, ossia acqua liquida, composti organici ed energia interna. Il candidato migliore è Europa, uno dei satelliti di Giove, che sotto una crosta di ghiaccio spessa dieci chilometri possiede un gigantesco oceano. Ma converrà tenere sott’occhio anche alcuni satelliti di Saturno: Encelado, con i suoi geyser di vapore acqueo, e, per possibili forme esotiche di vita, Titano, con la sua atmosfera di azoto e i suoi laghi di idrocarburi.

Alla ricerca di civiltà aliene

Un altro aspetto, persino più intrigante, della questione degli altri mondi è la ricerca di civiltà aliene. Il programma fu inaugurato sul piano scientifico da un breve articolo apparso il 19 settembre 1959 su “Nature” e intitolato Searching for interstellar communications (Alla ricerca di comunicazioni interstellari). Gli autori, l’italiano Giuseppe Cocconi e lo statunitense Phil Morrison, suggerivano di cercare onde radio di lunghezza d’onda vicina a quella di emissione dell’idrogeno provenienti dai dintorni delle stelle più vicine. A prendere sul serio la proposta fu un giovane astronomo, Frank Drake, che si mise subito al lavoro al radiotelescopio di Green Bank, negli Stati Uniti. Nasceva così il progetto SETI (Search for ExtraTerrestrial Intelligence), cui avrebbe poi dato impulso un altro famoso astronomo, Carl Sagan.

L’Allen Telescope Array (California) progettato per la ricerca di segnali extraterrestri

Già nel 1950, in una conversazione informale con alcuni colleghi a Los Alamos, Enrico Fermi si era posto il problema della possibile esistenza di civiltà extraterrestri (erano gli anni in cui cominciavano a moltiplicarsi i presunti avvistamenti di UFO). Effettuando a mente un rapido calcolo, come era solito fare, aveva concluso che l’assenza di tracce dell’arrivo di civiltà aliene sulla terra, nel corso della vita del nostro pianeta (alcuni miliardi di anni), rendeva improbabile l’esistenza di tali civiltà. La sua domanda, “dove sono tutti quanti?”, che dà il titolo al libro di Balbi, è diventata da allora emblematica e la relativa argomentazione ha preso il nome di “paradosso di Fermi”.

Nel 1961, in occasione di una conferenza internazionale, Drake elaborò una formula, divenuta celebre, che consente di stimare il numero di civiltà tecnologiche presenti nella nostra galassia. La formula contiene essenzialmente tre parametri. Il primo, il tasso di formazione di pianeti abitabili nella galassia, è quello che possiamo valutare meglio sulla base dei dati astronomici. L’incertezza sta tutta negli altri due parametri: la probabilità che su un pianeta abitabile compaia una civiltà tecnologica e la durata di tali civiltà. Se questa durata è solo di qualche migliaio di anni, allora è probabile che siamo soli nella galassia. Se fosse dell’ordine delle decine di migliaia di anni, esisterebbero forse delle civiltà extraterrestri, ma non avremmo comunque modo – a causa della velocità limitata dei segnali – di contattarle. Possiamo sperare in un incontro con ET, dunque, solo se le civiltà sono mediamente davvero longeve (milioni di anni).

Al di là di questi divertenti conteggi, c’è un serio lavoro teorico e osservativo attorno al problema delle civiltà extraterrestri e delle modalità di comunicazione con esse. Intanto, le antenne di SETI sono puntate qua e là nel cielo, in attesa del grande evento: un segnale che non possa essere spiegato sulla base di fenomeni naturali. Una ricerca sterile, frutto di vane speculazioni? Qualcuno lo pensa e sostiene che questi studi non meritino di essere perseguiti. Ma la ragione, Bruno docet, non ama le gabbie. E non bisogna dimenticare, come giustamente osservano Giorello e Sindoni, che “la secolare discussione in cui rientrano lo stesso progetto SETI e le sue revisioni più o meno raffinate è anche un modo di capire meglio noi stessi, abitanti di uno dei mondi del nostro Universo”.

barone@to.infn.it

V Barone insegna fisica teorica all’Università del Piemonte orientale