Il problema è ciò che resta fuori

recensione di Domenico Calcaterra

dal numero di gennaio 2017

Cesare Garboli

LA GIOIA DELLA PARTITA

Scritti 1950-1977

a cura di Laura Desideri e Domenico Scarpa

pp. 331, € 30

Adelphi, Milano 2016

Nonostante sembri sia già stato detto tutto su Cesare Garboli, l’uscita per Adelphi di La gioia della partita (a cura di Laura Desideri e Domenico Scarpa), primo dei due volumi degli scritti garboliani rimasti fuori dal corpus delle opere licenziate in vita, rappresenta l’occasione, oltre che di toccare con mano l’ampiezza dei cimenti e degli interessi del critico, di entrare in contatto con l’“aiuola” del primo Garboli: lo spazio di anni entro cui egli poté, tra passi falsi e ripartenze, mettere a frutto, più che un vero e proprio metodo, l’affinarsi (sulla scia della luminosa lezione longhiana) di quella particolare “qualità di sguardo” da gettare su autori, opere, fatti. E consente meglio (e definitivamente) di comprendere perché il critico viareggino abbia sempre voluto negarsi alla scrittura in sé e per sé, tenendosi lontano dalla libertà del raccontare per raccontare, senza reti protettive o appigli (“non c’è un mondo di Garboli”, precisa bene nella Postfazione Domenico Scarpa).

Nonostante sembri sia già stato detto tutto su Cesare Garboli, l’uscita per Adelphi di La gioia della partita (a cura di Laura Desideri e Domenico Scarpa), primo dei due volumi degli scritti garboliani rimasti fuori dal corpus delle opere licenziate in vita, rappresenta l’occasione, oltre che di toccare con mano l’ampiezza dei cimenti e degli interessi del critico, di entrare in contatto con l’“aiuola” del primo Garboli: lo spazio di anni entro cui egli poté, tra passi falsi e ripartenze, mettere a frutto, più che un vero e proprio metodo, l’affinarsi (sulla scia della luminosa lezione longhiana) di quella particolare “qualità di sguardo” da gettare su autori, opere, fatti. E consente meglio (e definitivamente) di comprendere perché il critico viareggino abbia sempre voluto negarsi alla scrittura in sé e per sé, tenendosi lontano dalla libertà del raccontare per raccontare, senza reti protettive o appigli (“non c’è un mondo di Garboli”, precisa bene nella Postfazione Domenico Scarpa).

Gli scritti qui radunati coprono un arco temporale che va dal 1950 al 1977, dai pochi testi degli anni cinquanta (“brevi”, perché s’interrompono con l’ampia Introduzione a Dante del 1954) alle successive sezioni dedicate allo “scrittore-editore” e al “cronista”, con testi che datano dal 1963. Solitario e in coda al volume, per il suo preludere alle mature ipotesi sugli autori di una vita (Molière, Pascoli, Penna, Delfini), un saggio dedicato all’Avaro di Molière (In casa di Harpagon). Scritti, nel complesso, coevi ai saggi raccolti nell’esordio di La stanza separata (1969) e a quelli poi confluiti nella prima parte di Falbalas (1991). E siccome si tratta di materiale che, per volontà dello stesso autore, è rimasto nell’ombra, non può non trovarci d’accordo l’avvertenza di Scarpa che invita il lettore a guardarsi bene dall’imbattersi nell’errore di prospettiva di “far retroagire il Garboli maturo sul Garboli più giovane e disperso”.

Intuito e istinto

Le fulminee apparizioni di un Garboli giovanissimo sembrano qui anticipare quella naturale disposizione a “invenire” che appare ancora tutta intuitiva e d’istinto: come accade nel solo precocissimo articolo dedicato a Cesare Pavese, il cui suicidio diventa rivelatore della sua coerenza di ricerca, per quell’”impostare narrativamente un dramma nel suo processo e nel suo sviluppo, per darne una soluzione”; o si legga il saggio che inaugura la collaborazione di Garboli con “Paragone” dedicato a Limelight (1952) di Chaplin nel quale, contrapponendosi alla generica interpretazione ideologica data del film da Muscetta, sostiene come esso acquisti un autentico rilievo ideologico solo se inquadrato dal punto di vista dell’amore di Terry per Calvero (“chi voglia misurare la realistica e antiromantica ideologia di Limelight guardi alla storia d’amore”). E che dire del ritratto che ci consegna di Cecchi, nella controcopertina firmata in occasione dell’uscita della prima raccolta postuma, Aiuola di Francia (1969), il cui pensiero critico, combattuto tra sensibilità e intelligenza, è efficacemente descritto come l’esito di “una smagliante corsa verso la ‘forma’”; o di Flaiano, nell’Avvertenza ad Autobiografia del blu di Prussia (1974), che insieme a Pavese, è annoverato tra quegli scrittori la cui dipartita ne principia la comprensione, la cui morte non toglie ma “restituisce”; mentre l’introduzione dell’edizione Oscar Mondadori di Lessico famigliare di Ginzburg diventa l’occasione per riflettere sull’ineludibile ruvida verità dello scollamento tra il racconto della vita e la vita stessa: scarto irraggiungibile tra la vita che ci sforziamo di raccontare e quella, vera, che risiede “in tutto ciò che non ci appartiene”. Non mancano poi le incursioni nel mondo dell’arte, con gli articoli pubblicati su “Il Mondo”, come quello dedicato alle creature della pittura di Francis Bacon che, al netto di qualsivoglia esigibile conforto storico o religioso, non possono che vivere della disillusa “religione-tortura”, tragicamente coincidente con la stessa “oscenità d’esistere”; o il reportage dedicato ai naïf jugoslavi, per i quali, spiega Garboli, conta soltanto la realtà per la realtà: ché non c’è realismo più veritiero di quella particolarissima visione del mondo che hanno saputo raccontare ed effigiare quei magnifici pittori-contadini.

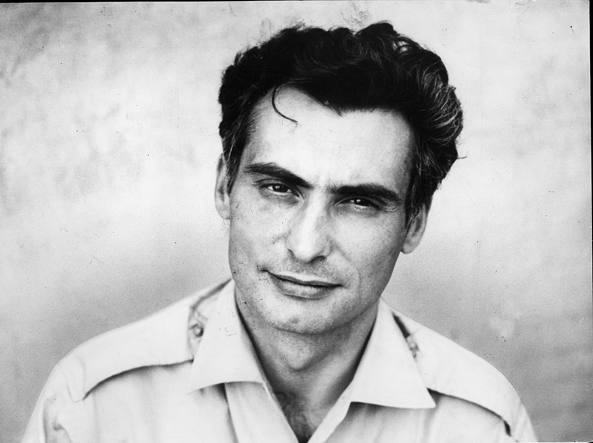

Un giovane Cesare Garboli

A questo punto è legittimo, per il lettore, porsi la stessa domanda che Garboli si chiedeva nel vergare il risvolto di copertina a Vita immaginaria di Natalia Ginzburg: in cosa consiste l’importanza dei saggi, degli articoli, delle “idee” contenute in questo libro? Non è difficile leggerli oggi come invito a protestare contro quella retorica dell’esistenza che ci allontana, rendendoci perciò più estranei e distratti, dalla concretezza della realtà: attualissimo monito a guardarsi da una simile tentazione (si veda il saggio del 1954 Poesia e decadenza, che può anche essere letto, tra le righe, come un discorso sul compito autentico della critica), cui dovrebbero essere oltremodo sensibili i tanti che proprio al magistero garboliano s’ispirano; implicita messa in guardia, insomma, verso quella retorica della vita che tende a truccare la critica da romanzo, non di rado in caduta libera verso una spaventosa, decisiva perdita del senso di realtà. È evidente poi la predilezione per un’idea la più aperta possibile di realismo tout court: che sia rabdomantico, vocato alla visione e al mistero come per Morante; o che prenda avvio, sempre per arrivare, ma per altra via, al mistero, da “un massimo di realtà e precisione”, come nel caso di Buzzati; o ancora che si “ostini a lavorare sul ‘vissuto’”, senza aggiunta alcuna di significati ulteriori, come nel caso di quel “creare di primo grado” di Ginzburg, si tratta sempre di modalità differenti nell’inseguimento del reale. La medesima “gioia di afferrare la realtà” (così Garboli intervistato da Nanni Delbecchi, “Ventiquattro”, 3 febbraio 2001) che il critico condivide con lo scrittore, quando, attraverso il lavoro di una soggettiva immaginazione che nasce da una “suspense tutta storica e filologica”, riporta alla luce qualcosa che stava lì nel passato, ma che non era ancora stato scoperto.

E siamo alla “gioia della partita” del titolo, cui Garboli fa riferimento recensendo su “Tuttolibri” La psicologia del giocatore di scacchi (1976) di Reuben Fine, laddove ragionando circa il senso dell’esperienza del gioco stesso e di ciò che i pezzi sulla scacchiera rappresentano, giunge alla conclusione che la vera realtà del gioco risieda “nella somma infinita delle variabili sconfitte”; in tutto ciò che, nel corso di una partita, rimane fuori, “escluso”, “inespresso”: come a dire che la “gioia della partita” stia nella scacchiera apparecchiata, nella teoria dei pezzi, nella vertiginosa preoccupazione per tutto quanto rimane fuori (“Tutto ciò che è possibile, si sa, incombe sulla scacchiera molto più di ciò che viene scelto e deciso”). Considerazione che sorprende, se vede Garboli incredibilmente avvicinarsi alle cogitazioni del secondo Calvino. Quel Calvino con il quale aveva polemizzato per il suo giudizio su La storia di Elsa Morante (accostato ai Miserabili di Victor Hugo); il Calvino, dico, “potenziale” (oulipiano in superficie) che tanto lo faceva arrabbiare per quell’irritante falsetto; e che avrebbe fatto scrivere (nel suo diario della crisi) al Silas Flannery di Se una notte d’inverno un viaggiatore (1979) che il suo problema “è ciò che resta fuori, il non-scritto, il non-scrivibile”.

domenico.calcaterra@gmail.com

D Calcaterra è insegnante e critico letterario