Esasperante interruzione di una vita beneducata

recensione di Anna Nadotti

dal numero di aprile 2016

Vera Brittain

GENERAZIONE PERDUTA

Testament of Youth

ed. orig. 1933, trad. dall’inglese di Marianna D’Ezio

pp. 636, € 16

Giunti, Firenze 2015

Roland Aubrey Leighton, 1895-1915. Edward Brittain, 1895-1918. Victor Richardson, 1895-1917. Geoffrey Thurlow, 1895-1918.

Roland Aubrey Leighton, 1895-1915. Edward Brittain, 1895-1918. Victor Richardson, 1895-1917. Geoffrey Thurlow, 1895-1918.

In questa lista di nomi, o piuttosto di lapidi, sta il cuore dell’autobiografia di Vera Brittain (1893-1970) che l’editore Giunti pubblica finalmente in italiano, e a un prezzo lodevolmente contenuto, anche se con qualche neo redazionale e un titolo discutibile, su cui tornerò. L’edizione originale di quest’opera risale al lontano 1933, per i tipi di quel glorioso editore che fu Victor Gollancz (nel risguardo erroneamente riportato come Gollanez), che dalle sue stanze affacciate su una Brick Lane londinese che si andava affollando di ebrei fuggiti dall’Europa orientale, fece uscire libri fondamentali per molte generazioni a venire.

“Da quasi dieci anni sentivo il bisogno di scrivere qualcosa per mostrare a tutti quello che la guerra in sé e il periodo successivo hanno significato per gli uomini e le donne che sono nati poco prima che scoppiasse”, scrive l’autrice nella premessa. Per raccontare la tragedia di una “generazione di puri di cuore” aveva già tentato la strada del romanzo e ipotizzato la pubblicazione di pagine di diario, ma sceglie infine di cimentarsi nel terreno della memorialistica, fino allora appannaggio esclusivamente maschile, lasciandoci questo fluviale “atto d’accusa contro una civiltà”. Divenuto subito un best-seller, è tornato nelle classifiche dei libri più venduti grazie alla riedizione Virago Press del 1978, alla serie BBC del 1979, e al film di James Kent, Testamento della gioventù, nel 2014.

Colpisce, in questa disperata biografia generazionale, il rifiuto di ogni eroismo, ma anche un’incredibile franchezza su se stessa e i propri limiti. Protagonista indiscussa su una scena arredata coi propri ricordi, Vera Brittain riconosce senza mezzi termini la sua colpevole ed egoistica indifferenza iniziale – “Quando scoppiò la Grande Guerra mi apparve come un’esasperante interruzione dei miei progetti personali” –, e ammette che né il conflitto sino-giapponese, né le guerre boere, tra fine Ottocento e primo Novecento, avevano oscurato la sua spensierata infanzia borghese in una piccola città dello Staffordshire. Con altrettanta sincerità riconosce di aver subito il fascino romantico del tragico patriottismo di Roland Leighton, il giovane poeta di cui era innamorata, destinato a morire in una trincea “per riparare un filo spinato in una notte di luna”.

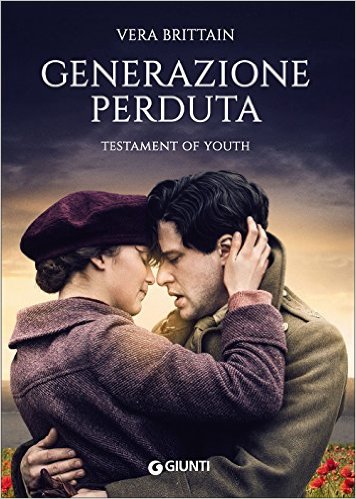

Un’immagine del film di James Kent, Testamento della gioventù

Beneducata e bella, e come tale destinata a diventare “una donna insignificante”, Vera Brittain difende con tenacia il diritto di studiare e il desiderio di scrivere. “A diciotto anni, a una giovane donna intellettualmente curiosa non possono più bastare i bei paesaggi”, e poco importa se il narcisismo di provincia considera lei “ridicola”, e invece giusto e naturale che suo fratello e i suoi amici – gli adorati quattro moschettieri che la guerra spazzerà via – vadano a Cambridge e a Oxford. Virginia Woolf non aveva ancora scritto Una stanza tutta per sé, rileva Brittain con rammarico. Lei intanto prende a prestito libri sui movimenti delle donne, si tiene stretta la Storia di una fattoria africana di Olive Schreiner e passa ore a “congetturare emozionata” interrogandosi sulle contraddizioni di una società che condannava le donne all’irrilevanza. “Così non mi accorsi che i giornali del 29 giugno riportavano la notizia dell’assassinio di un sovrano europeo il cui nome mi era sconosciuto, in una città dei Balcani che non avevo mai sentito nominare”.

Volente o nolente, la giovane donna brillante ma tutto sommato ancora vittoriana è costretta a fare i conti con l’Impero in cui è cresciuta e a far posto alla storia, che ci racconta inserendo nella narrazione passi del proprio diario, lettere e poesie sue e dei suoi interlecutori. Intende scrivere un mémoir documentato ma anche “leggibile come un romanzo”, e se si prende qualche libertà quanto a esattezza documentaria, lo esplicita ricorrendo a un abile artificio narrativo, “secondo il mio diario…”. Perché fino a quel momento “ciò che importava veramente erano le appassionanti vicende delle nostre vite private, e adesso all’improvviso fatti pubblici e vite private erano diventati inseparabili”.

Il cambiamento di registro è netto. L’attentato di Sarajevo, con i suoi oscuri retroscena politici, ha spezzato i sogni di Vera e cambiato il suo sguardo, le sue riflessioni, i suoi obiettivi esistenziali. Roland, “con la sua arrogante fiducia in se stesso”, si è arruolato ed è partito per il fronte, seguito di lì a poco dagli altri moschettieri, e Vera ha cominciato l’attività di infermiera che la porterà negli ospedali di Londra e di Malta e negli ospedali da campo del fronte francese, sperimentando libertà e orrori prima impensabili: “Tranne condividere il letto, non c’è cosa riguardo alla loro intimità che non abbia fatto nel corso di quattro anni” dice del suo lavoro con i feriti, e con ammirevole franchezza aggiunge, “e ho ancora motivo di ringraziarli per la competenza che ho acquisito sul funzionamento del corpo maschile”. Il montaggio delle lettere che i due fidanzati si scrivono in questo periodo è la testimonianza preziosa e sofferta di una duplice metamorfosi: in Vera, accanto alla nostalgia e agli interrogativi sul futuro, comincia a prendere forma quel pacifismo alla cui causa dedicherà l’intera esistenza, mentre in Roland si consolida una disillusione raggelante: “Somiglio a un fantasma nel vuoto per te? Tu per me somigli piuttosto al personaggio di un libro, o a qualcuno che si sogna ma non si è mai incontrato”.

Di fronte a una simile resa alla distruttività della guerra, Vera Brittain, con la consueta lucidità, commenta: “Non avevo ancora realizzato che solo un completo adattamento, che offusca il gusto, il talento e persino i ricordi, rende la vita tollerabile a chi si trova faccia a faccia con la guerra nei suoi momenti peggiori”. A tale adattamento – che l’amato fratello Edward contrasta con una musicale mitezza che purtroppo non lo salverà –, Vera oppone una strenua difesa della propria indipendenza, una resistenza etica ed estetica all’orrore – la luce di Malta non si arrende al plumbeo grigiore delle navi da guerra –, l’impegno nella battaglia per il suffragio. Pur di fronte ai corpi dilaniati, cerca un barlume di senso, qualche grammo di fiducia, e va elaborando il nesso fra femminismo e pacifismo.

Quando nel 1933 pubblica il suo mémoir, il trauma da esplosione era da tempo oggetto di studio per medici e psichiatri, e Septimus Warren Smith aveva smesso di sentir cantare gli uccelli in greco e di aggirarsi nelle strade di Londra dove camminava anche la Signora Dalloway, ma non è un caso che Virginia Woolf scriva nel suo diario, come lo strillo in copertina non manca di ricordare, che è “stata sveglia l’intera notte per leggerlo”.

Abbiamo buone ragioni per continuare a farlo, non importa se di notte o di giorno. Sono molte le chiavi di lettura di questo Testament of Youth, testamento di una gioventù che aveva ben poco in comune con Hemingway e gli scrittori americani a Parigi che Gertrude Stein definì generazione perduta: da qui le mie riserve sul titolo scelto per l’edizione italiana, che avrebbe meritato anche una maggior cura nella resa dei testi poetici.

A Nadotti è traduttrice e consulente editoriale