Un realismo largo

recensione di Domenico Calcaterra

dal numero di giugno 2016

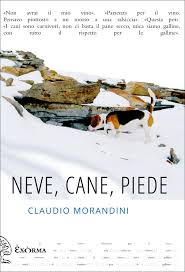

Claudio Morandini

NEVE, CANE, PIEDE

pp. 138, € 13

Exòrma, Roma 2015

A leggere i romanzi di Claudio Morandini, complice forse il suo essere scrittore appartato e di confine, si ha sempre l’impressione di trovarsi al cospetto di un autore davvero poco comune: per quel rimanere concentrato sul dettato, sul ritmo della frase, sul tono dominante, esatto, da imbeccare a ogni nuova prova; per quel cimentarsi e sperimentare su terreni sempre nuovi. E più di tutto colpisce, sia detto di passaggio, l’assoluta disinvolta libertà di “allungare lo sguardo” dove gli pare, pur rimanendo intatta, in lui, la responsabile cognizione di ciò che finora è stato scritto, ma soprattutto del come (che trapela da ogni sua pagina, permea ogni atomo della sua scrittura). Al punto che potremmo dire che nel suo blasone a campeggiare sia il gusto, tutto stravinskijano, del gioco artigianale e svagato con gli elementi messi a disposizione dalla tradizione. Fedele a un realismo “largo”, il cui spettro coniuga precisione e visionarietà, amore per il dettaglio e straniamento, i suoi libri assomigliano perlopiù a vere e proprie partiture: dalla Rapsodia su un solo tema (Manni, 2010), con lo straordinario personaggio Rafail Dvoinikov, alla sinfonia del teatrino osceno di A gran giornate (La linea, 2012); fino a quest’ultimo Neve, cane, piede che potremmo definire una sonatina dalla struttura tripartita, e già replicata a principiare dal bislacco titolo, nel quale appaiono, allineati, proprio gli elementi essenziali attorno ai quali, abbandonato l’incedere sontuoso del romanzo precedente, la narrazione si coagula. Ma da dove origina questa “avventura da niente”, “poco più che un accordo di attacco”? La trama è esilissima. In un vallone isolato delle Alpi, vive Adelmo Farandola, un vecchio scontroso, assuefatto alla solitudine, dalla vacillante memoria (“qualcosa non va nella sua testa”), la cui sola compagnia è un cane petulante. La sua vita scorre identica, scandita dai segni che annunciano l’avvicendarsi delle stagioni, impegnato a soddisfare la teoria naturale dei bisogni elementari, fino a quando, con il disgelo primaverile, non vede affiorare, dal fronte di una valanga abbattutasi sulla vallata, un piede umano.

A leggere i romanzi di Claudio Morandini, complice forse il suo essere scrittore appartato e di confine, si ha sempre l’impressione di trovarsi al cospetto di un autore davvero poco comune: per quel rimanere concentrato sul dettato, sul ritmo della frase, sul tono dominante, esatto, da imbeccare a ogni nuova prova; per quel cimentarsi e sperimentare su terreni sempre nuovi. E più di tutto colpisce, sia detto di passaggio, l’assoluta disinvolta libertà di “allungare lo sguardo” dove gli pare, pur rimanendo intatta, in lui, la responsabile cognizione di ciò che finora è stato scritto, ma soprattutto del come (che trapela da ogni sua pagina, permea ogni atomo della sua scrittura). Al punto che potremmo dire che nel suo blasone a campeggiare sia il gusto, tutto stravinskijano, del gioco artigianale e svagato con gli elementi messi a disposizione dalla tradizione. Fedele a un realismo “largo”, il cui spettro coniuga precisione e visionarietà, amore per il dettaglio e straniamento, i suoi libri assomigliano perlopiù a vere e proprie partiture: dalla Rapsodia su un solo tema (Manni, 2010), con lo straordinario personaggio Rafail Dvoinikov, alla sinfonia del teatrino osceno di A gran giornate (La linea, 2012); fino a quest’ultimo Neve, cane, piede che potremmo definire una sonatina dalla struttura tripartita, e già replicata a principiare dal bislacco titolo, nel quale appaiono, allineati, proprio gli elementi essenziali attorno ai quali, abbandonato l’incedere sontuoso del romanzo precedente, la narrazione si coagula. Ma da dove origina questa “avventura da niente”, “poco più che un accordo di attacco”? La trama è esilissima. In un vallone isolato delle Alpi, vive Adelmo Farandola, un vecchio scontroso, assuefatto alla solitudine, dalla vacillante memoria (“qualcosa non va nella sua testa”), la cui sola compagnia è un cane petulante. La sua vita scorre identica, scandita dai segni che annunciano l’avvicendarsi delle stagioni, impegnato a soddisfare la teoria naturale dei bisogni elementari, fino a quando, con il disgelo primaverile, non vede affiorare, dal fronte di una valanga abbattutasi sulla vallata, un piede umano.

A dominare è un senso di spaesamento, di distaccata mancata presa sulle cose; al punto che non è più distinguibile la realtà dalla visione, le immagini offuscate dei ricordi dalla quotidianità: un senso d’indeterminatezza che coinvolge perfino il paesaggio. Adelmo Farandola abita, insomma, un limbo dove tutto – memorie, accadimenti reali, percezioni – si confonde: al centro di questo imbuto si trova lui, alla ricerca di un contatto sicuro, di un dato concreto. Parla con il cane, si vede sfilare intorno fantasmi, personaggi che un attimo ci sono e quello dopo finiscono per svanire; le sue sono “transumanze” involontarie tra un mondo e l’altro, tra il visibile e l’invisibile. Per marginalità e bizzarria al limite del comico, Adelmo Farandola potrebbe certamente appartenere alla tragicomica galleria di stralunate figurine dei tarocchi dispiegate e montate ad arte in A gran giornate; e Neve, cane piede leggersi senz’altro come incunabolo, separato, che pure a quell’eterocosmo finzionale potrebbe essere ricondotto. Ciò che emerge da quest’affilata breve partitura è, ancora una volta, la preoccupazione (al limite dell’ossessione patologica) di Morandini per la messa a fuoco del racconto, la scelta della cadenza adatta: in una parola, della voce.

Per quanto nel capitoletto in appendice, Storia di questa storia, che agisce peraltro come implicita dichiarazione di poetica per quell’insinuato seminale rapporto di reciprocità tra realtà e finzione, si rimandi alla lezione di certi scrittori di montagna (Ramuz, Camenisch, Tuor, Peer), il romanzo sensoriale di Morandini, pur nelle ampie concessioni ai topoi delle storie di montagna (il vecchio burbero solitario e scontroso, la natura aspra, la vita dura), oltrepassa il genere per spostarsi, piuttosto, sul terreno della fiaba moderna, come accade, per dirne una, con il Moresco de La lucina (2013) e Fiaba d’amore (2014). Protagonista, infatti, non è la vita di montagna, ma appunto l’allegoria di un’esistenza estrema, sulla soglia di un inevitabile trascorrere (fatto questo che ci riporta all’atmosfera di A gran giornate). E se altrove si è accostato Morandini alla parabola di autori come Permunian e Mari, qui, il rimando al tema del limite – “quella zona franca tra i due mondi”–, ci riporta a un vero e proprio filone narrativo che annovera, accanto ai classici Parise e Piovene, narratori contemporanei come (oltre al già citato Moresco) Giovanni Mariotti, ed esordienti come Orazio Labbate e Carmen Pellegrino.

domenico.calcaterra@gmail.com

D Calcaterra è insegnante e critico letterario