Il testimone vittima di se stesso

recensione di Alessandro Cinquegrani

dal numero di ottobre 2015

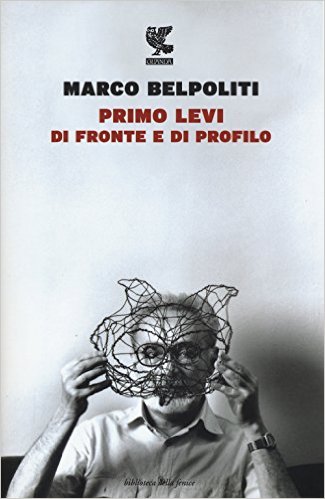

Marco Belpoliti

PRIMO LEVI DI FRONTE E DI PROFILO

pp. 733, € 38

Guanda, Milano 2015

Ancora oggi, a quasi trent’anni dalla morte, Primo Levi sconta l’equivoco della chiarezza come cifra esclusiva della sua prosa. Deve essere per la sua natura di “moralista”, per la sua scelta di apparire sempre lucido, di guardare, ragionare, mettere in discussione.

Ancora oggi, a quasi trent’anni dalla morte, Primo Levi sconta l’equivoco della chiarezza come cifra esclusiva della sua prosa. Deve essere per la sua natura di “moralista”, per la sua scelta di apparire sempre lucido, di guardare, ragionare, mettere in discussione.

Ma è tempo di rivedere questa posizione critica. E Marco Belpoliti, in questo ponderoso volume, che vuole tirare le fila dell’intera parabola dell’autore, ripercorrendola passo passo, insiste tra i molti altri su questo aspetto. È solo uno dei fili conduttori che tengono insieme un libro complesso, che fa della complessità e della completezza uno dei suoi meriti maggiori. Strutturato su tre diversi livelli di approfondimento anche graficamente evidenziati nei titoli, Primo Levi di fronte e di profilo racconta dapprima ogni singola opera dell’autore, ricostruendone la genesi e l’evoluzione fino alla forma definitiva, affronta poi aspetti specifici della sua prosa (capitoli con titoli sottolineati), infine in ogni sezione inserisce dei capitoletti intitolati Lemmi, in cui una singola parola permette di approfondire un tema e ampliarlo collegandolo con altre opere, altri libri, finendo per configurarsi come una sorta di stringa o legaccio grezzo che tiene unite le pagine. È un organizzatissimo scartafaccio, insomma, che riproduce il cosmo leviano, legando con meridiani e paralleli (come nel grafo che apre La ricerca delle radici) snodi decisivi dell’opera omnia dell’autore. Un “poliedro”, un’“opera aperta”, che certo, come avverte l’autore, si può leggere “saltando da un punto all’altro, in modo casuale, random”, ma che si apprezza forse di più se lo si segue come un percorso travagliato e difficile, che torna spesso sui medesimi luoghi come un ritratto (al quale allude il titolo) realizzato con pochi segni, che pure rivelano poi tutti i molteplici dettagli e le sfaccettate prospettive dalle quali li si può guardare.

Chiarezza e oscurità, dunque, rappresentano l’ossatura di questo ritratto, l’una simmetrica all’altra: “ma di una simmetria particolare: enantiomorfe, per cui per sovrapporle occorre stabilire un piano di rotazione ed entrare in una dimensione superiore”. Dovrebbe essere questa la premessa ad ogni studio su Primo Levi: ovvero la coscienza che non tutto è luce, e il desiderio, in fondo, di scrutare le ombre nascoste nel sottofondo della scrittura. “Si vede che, per quanto io ami negarlo, uno straccio di Es ce l’ho anch’io”, scrive Levi, quasi stupendosene con se stesso, e sottintendendo di aver sempre tentato di rimuoverlo dalla pagina scritta. Eppure quelle idee inconsce, che riemergono e galleggiano tra le parole, ci raccontano un Levi meno pacificato con se stesso (e meno ancora col nemico: non era il “perdonatore”, come lo definiva Jean Amery) di quanto è stato detto fin qui. Belpoliti riconosce a Domenico Scarpa di aver introdotto il tema “Chiaro/oscuro” quasi vent’anni fa, ma la sua declinazione, in questo libro, rivela tutta la sua pregnanza, mostrando lo spavento che sta sotto l’intelligenza, o, di più, lo spavento dell’intelligenza stessa. Chi si trova a passeggiare nel cosmo Primo Levi che qui viene riprodotto e descritto, non di rado finirà in un vicolo cieco, in una strada senza uscita che richiederà un grande sforzo per essere superata.

Così, per esempio, tra le molte declinazioni di questo dualismo: “scrivere è anche un modo per scandagliare il disordine, il proprio disordine interiore, è una lotta dagli incerti risultati per ottenere l’ordine, è mettere in tensione le due polarità di ordine/disordine”; oppure I sommersi e salvati è un’opera “onesta anche contro se stessa”, scritta da un uomo “che possedeva lo sguardo acuto dell’osservatore e insieme la tempra durissima del profeta biblico”; per lui la letteratura è “una menzogna vera”, per la quale mentire significa andare contro l’eredità e la cultura ebraica, oltre che mettere in discussione il proprio ruolo di testimone.

Così, per esempio, tra le molte declinazioni di questo dualismo: “scrivere è anche un modo per scandagliare il disordine, il proprio disordine interiore, è una lotta dagli incerti risultati per ottenere l’ordine, è mettere in tensione le due polarità di ordine/disordine”; oppure I sommersi e salvati è un’opera “onesta anche contro se stessa”, scritta da un uomo “che possedeva lo sguardo acuto dell’osservatore e insieme la tempra durissima del profeta biblico”; per lui la letteratura è “una menzogna vera”, per la quale mentire significa andare contro l’eredità e la cultura ebraica, oltre che mettere in discussione il proprio ruolo di testimone.

Da questa complessità emerge un Primo Levi che è vittima di se stesso, perché la testimonianza e la scrittura non sono motivi sufficienti per trovare un senso alla propria salvezza. Piuttosto nello spazio tra vivere e scrivere si erge trionfante e fatale la vergogna. Ecco l’altra parola chiave, un altro dei fili conduttori che innervano tutti gli scritti sul Lager, dal capitolo L’ultimo di Se questo è un uomo (“abbiamo soddisfatto la rabbia quotidiana della fame, e ora ci opprime la vergogna”) fino a un indimenticabile e atroce capitolo dei Sommersi e i salvati. Già resa assoluta da Todorov, che parla per lui di vergogna di essere uomini, questo sentimento si insinua subdolo nell’animo dello scrittore, lasciando terribili i segni del ricordo: “La ragione e la razionalità non sono sufficienti per circoscrivere la distruttività umana, c’è ben altro che incombe nell’oscurità insondabile”.

Come Belpoliti dimostra bene, passando in rassegna anche scritti meno noti, a Levi non sfuggiva la difficoltà del proposito di “tendere al trapasso dall’oscuro al chiaro”, e ciò nonostante non ha mai rinunciato al suo ruolo di testimone, guardando in faccia la vergogna. Sapeva quanto sarebbe stato difficile, ma non per questo ha rinunciato: “Primo Levi, ‘il migliore degli uomini, è come se si fosse sacrificato per il nostro bene. Come K. si è assunto il ruolo di vittima sacrificale, senza tuttavia esserlo mai stato davvero”.

È costante, nel testo, il dialogo con Kafka, l’autore che Levi tradusse moltiplicando la propria angoscia, l’autore della colpa, rispetto al quale ogni esorcismo pare vano. Ma anche con Giobbe, archetipo per eccellenza del “giusto che soffre ingiustamente”. Ma ciò che ha sempre mosso la scrittura di Levi, anche di fronte allo straziante spaesamento di queste figure è la tenacia di essere, in fondo, uno “scrittore etico”. Perciò la riproposta così decisa di questo autore in questi anni (in questo periodo esce anche la traduzione in inglese della sua opera omnia, mentre uno scrittore importante come Cercas lo prende a modello per il suo L’impostore) ha un valore tanto profondo: perché quello dell’etica è il tema più dibattuto nella letteratura recente.

Dopo l’invito di Wu Ming di qualche anno fa a ritornare responsabili di ciò che si scrive, dopo l’inaridimento della morale sottolineato per esempio da Arturo Mazzarella in Il male necessario. Etica ed estetica sulla scena contemporanea, dopo la nostalgica e beffarda rappresentazione dell’inanità dell’Occidente di autori come Houellebecq o Carrère, dopo o durante gli smottamenti antropologici e sociali dovuti ai migranti e alla reazione scomposta, spaventata o demagogica di alcuni governi, il confronto con un autore che fa della dimensione etica un manifesto persino contro se stesso appare necessario.

L’etica, del resto, appare a Levi il solo modo di uscire da una condizione di natura, che appare impraticabile e distruttiva. La “gigantesca esperienza biologica e sociale” del Lager così come l’intolleranza razziale si spiegano per lui proprio con le motivazioni che le teorie evoluzionistiche di Darwin e soprattutto l’etologia comparata di Konrad Lorenz hanno osservato negli esseri viventi. Così “il cosiddetto male” che muove l’evoluzione della specie negli animali, diviene un male reale nell’uomo, male assoluto e spiazzante che può persino condurre al Lager, se non è temperato o addirittura esorcizzato da un forte sostrato etico. Questo principio, nato dallo sguardo etologico con cui osservava i compagni di prigionia, verrà sviluppato, poi, in senso spesso beffardo e paradossale, nei racconti fantastici, inscindibili, perciò, dalle opere testimoniali.

cinquegrani@unive.it

A Cinquegrani è ricercatore di letteratura comparata all’Università Ca’ Foscari di Venezia