Da dove arriva la retorica dei folli e degli affamati

di Cinzia Schiavini

dal numero di ottobre 2015

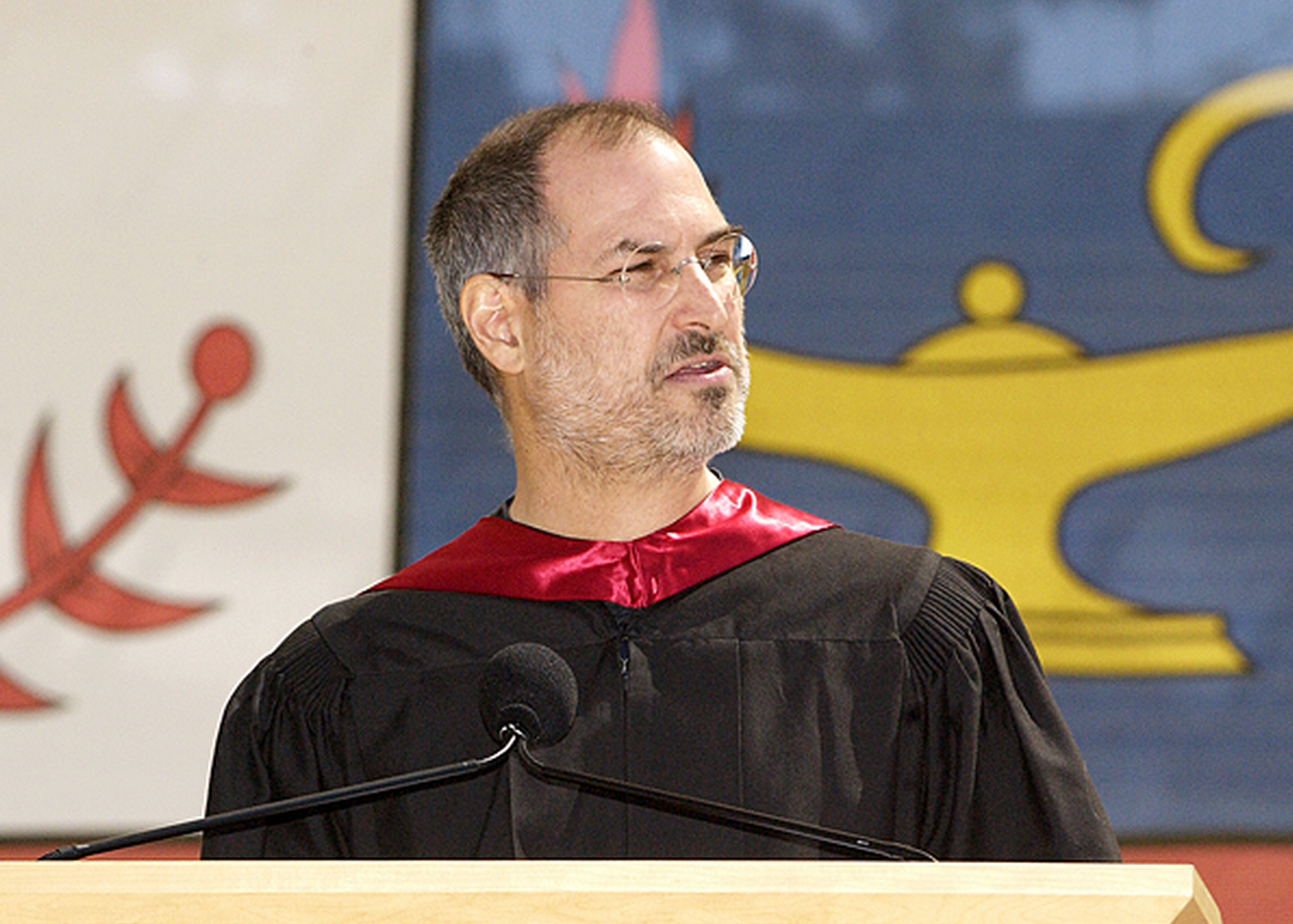

“Stay hungry, stay foolish”, esortava i neolaureati Steve Jobs al termine della sua prolusione alla Stanford University il 12 giugno 2005, nel forse più famoso testamento mediatico di sempre, capace di bucare schermi, network e cuori di milioni di giovani in tutto il mondo. Celebrazione degli ostacoli della vita come momenti in cui trovare la propria strada; esortazione a non arrendersi, a non sprecare il proprio tempo, a non lasciarsi frenare dai dogmi e dai giudizi altrui; l’appello accorato a essere “affamati e folli” appunto, nell’inseguire i propri sogni anche nella scelta di una professione. Il discorso di Jobs era, come lui stesso spiegava, un tentativo di collegare retroattivamente i punti chiave della propria vita, dare loro un ordine e un senso che fosse d’ispirazione per la platea di giovani riunita ad ascoltarlo.

Ricordato per il messaggio potente e apparentemente sovversivo, è stata data poca rilevanza al fatto che il passaggio di consegne intergenerazionale di un guru dell’informatica e della comunicazione a quei ragazzi che continuavano a decretarne successo e fortuna non sia avvenuto in prima battuta attraverso il web o nelle convention Apple davanti a migliaia di fan adoranti, ma nel recinto istituzionale high brow di uno dei college più prestigiosi degli Stati Uniti. Un messaggio apparentemente radicale, seminato però nel solco della tradizione, invece che in opposizione a essa, come se quella prolusione fosse a sua volta uno dei punti da collegare con le altre esperienze che stavano prima, e intorno, a essa.

Ricordato per il messaggio potente e apparentemente sovversivo, è stata data poca rilevanza al fatto che il passaggio di consegne intergenerazionale di un guru dell’informatica e della comunicazione a quei ragazzi che continuavano a decretarne successo e fortuna non sia avvenuto in prima battuta attraverso il web o nelle convention Apple davanti a migliaia di fan adoranti, ma nel recinto istituzionale high brow di uno dei college più prestigiosi degli Stati Uniti. Un messaggio apparentemente radicale, seminato però nel solco della tradizione, invece che in opposizione a essa, come se quella prolusione fosse a sua volta uno dei punti da collegare con le altre esperienze che stavano prima, e intorno, a essa.

Prima e intorno alla prolusione di Jobs sta la tradizione del commencement speech, il discorso ai neolaureati, forse il più celebre esempio di retorica epidittica su suolo statunitense. Composto di tanti elementi diversi (memoir, tributo, intrattenimento aneddotico, “bollettino dal fronte” del mondo adulto), il commencement speech aiuta a leggere in controluce i cambiamenti culturali nella società statunitense, soprattutto in un secolo in cui la percentuale di laureati è cresciuta esponenzialmente, passando dal 2 per cento di inizi Novecento al 50 per cento dei primi anni del XXI secolo.

Personalità del mondo della cultura, della società e della politica, gli oratori hanno avuto il compito di spiegare il loro tempo, di essere autentici, onesti e illuminanti, il tutto in meno di venti minuti. La maggior parte, in verità, non lo sono stati, tanto che le prolusioni di fine anno sono state rappresentate nell’immaginario popolare come spiacevoli incombenze da cui fuggire il prima possibile, così noiose che, secondo il disegnatore satirico Garry Trudeau, “furono inventate nella convinzione che gli studenti del college non dovessero essere mai lasciati andare nel mondo prima di essere stati opportunamente sedati”.

Negli ultimi anni tuttavia alcuni commencement speech sono tornati a rappresentare momenti cruciali nel discorso culturale statunitense grazie, oltre a Jobs, anche alle prolusioni di scrittori di culto per le nuove generazioni, chiamati proprio per questo a illuminare le platee dei college: dai discorsi memorabili di Kurt Vonnegut, in parte ora contenuti nella raccolta Quando siete felici, fateci caso; a L’egoismo è inutile. Elogio della gentilezza di George Saunders (Syracuse University, 2013); da Jonathan Safran Foer, autore di un toccante discorso al Middlebury College del 2013 poi ripreso dal “New York Times”; fino al testamento letterario di un’icona della letteratura postmoderna, David Foster Wallace, il cui Questa è l’acqua (Kenyon College, 2005) costituisce uno dei vertici più alti della produzione non-fiction dell’autore.

Il commencement speech come narrativa del sé?

Nell’affrontare la doppia natura della coscienza umana, individuale e comunitaria, e vedendo nelle azioni del singolo il mezzo per rigenerare i valori condivisi e l’identità collettiva, il commencement speech costituisce un vero e proprio rito di passaggio intergenerazionale, in cui le scelte etiche tornano a configurarsi come il frutto di una dialettica sociale, di parametri collettivamente attribuiti.

Questa “narrativa del sé” ha iniziato a essere tuttavia messa in discussione in tempi recenti da diversi scrittori statunitensi, che hanno sottolineato quanto una morale individuale centrata totalmente sull’affermazione dell’individuo in un mondo sempre più instabile e precario possa generare a sua volta ulteriore precarietà e insicurezza. Come spiega Saunders, “quando mi guardo indietro vedo che ho passato gran parte della vita offuscato da cose che mi spingevano ad accantonare la gentilezza. Cose come l’Ansia. La Paura. L’Insicurezza. L’Ambizione. La convinzione sbagliata che il successo mi avrebbe liberato da tutta quell’ansia, paura, insicurezza e ambizione”. A differenza dei secoli precedenti, in cui l’esortazione agli oratori era soprattutto quella di seguire la morale prefissata da figure istituzionali, negli ultimi decenni i commencement speech hanno dato voce con sempre maggior frequenza alla “morale soggettiva”, che non consiste tanto nello scegliere in un sistema di valori dato, ma nel creare un nuovo codice morale secondo cui vivere, e con cui affrontare un mondo percepito sempre più come precario, aleatorio, impersonale. Come raccomandava a un gruppo di laureandi Madeline Albright, segretario di stato Usa durante la presidenza Clinton, “Non siamo governati dal fato o dall’allineamento delle stelle. Siamo tutti responsabili, ed è la somma delle nostre scelte a determinare il tipo di America e il tipo di mondo in cui viviamo e in cui i nostri figli vivranno”. Ma proprio l’importanza della morale individuale ha fatto sì che il fulcro del messaggio continuasse a rimanere il sé e la sua affermazione. È ciò che ribadisce lo stesso Jobs quando, collegando i punti della sua vita, delinea la progressiva ascesa individuale nel mondo dell’informatica e della comunicazione grazie all’ingegno e alla perseveranza, in una società che è scenario (e talvolta ostacolo) del percorso.

È anzi proprio la focalizzazione sul sé, e sui propri desideri, che anima naturalmente ogni individuo, a generare frustrazione e solitudine. Lo sapeva bene David Foster Wallace, che come forse nessun altro ha incarnato la complessità e la fragilità dell’autore post-moderno. E che proprio per questo esortava la giovane platea riunita ad ascoltarlo non tanto a “imparare a pensare”, come voleva la retorica del commencement speech (e come i ragazzi già sapevano secondo lui fare benissimo), ma di imparare a cosa e come pensare, andando oltre l’affermazione di sé. Invitava i giovani a decentrare la prospettiva e tenere a freno la modalità egocentrica che “vede e interpreta tutto attraverso la lente dell’io”, proprio per impedire che l’età adulta diventasse per loro una prigione di solitudine; e per far sì che arrivassero “a toccare i trenta, magari i cinquanta, senza il desiderio di spararsi un colpo in testa”. Per salvarci dobbiamo riuscire guardare oltre noi stessi, spiega l’autore, vedere l’elemento essenziale e invisibile che ci lega agli altri: quell’acqua che i due giovani pesci della parabola di Wallace ancora ignorano.

È anzi proprio la focalizzazione sul sé, e sui propri desideri, che anima naturalmente ogni individuo, a generare frustrazione e solitudine. Lo sapeva bene David Foster Wallace, che come forse nessun altro ha incarnato la complessità e la fragilità dell’autore post-moderno. E che proprio per questo esortava la giovane platea riunita ad ascoltarlo non tanto a “imparare a pensare”, come voleva la retorica del commencement speech (e come i ragazzi già sapevano secondo lui fare benissimo), ma di imparare a cosa e come pensare, andando oltre l’affermazione di sé. Invitava i giovani a decentrare la prospettiva e tenere a freno la modalità egocentrica che “vede e interpreta tutto attraverso la lente dell’io”, proprio per impedire che l’età adulta diventasse per loro una prigione di solitudine; e per far sì che arrivassero “a toccare i trenta, magari i cinquanta, senza il desiderio di spararsi un colpo in testa”. Per salvarci dobbiamo riuscire guardare oltre noi stessi, spiega l’autore, vedere l’elemento essenziale e invisibile che ci lega agli altri: quell’acqua che i due giovani pesci della parabola di Wallace ancora ignorano.

La sfida sta dunque nel riuscire a stabilire legami empatici con l’altro, a creare una condivisione di valori e percorsi che renda chi ci sta intorno, insieme a noi stessi, obiettivo e fine delle nostre azioni. Non è un compito facile, soprattutto nel mondo contemporaneo, in cui i legami interpersonali sono resi paradossalmente più fragili dalla crescente facilità di comunicazione data dalla tecnologia dei media e dei social network, che fra gli altri proprio Jobs, con il suo lavoro, aveva contribuito ad aumentare. Come ci ricorda Jonathan Safran Foer, la tecnologia infatti, proprio perché privilegia la velocità rispetto alla profondità, “rende possibile e più facile evitare il lavoro emotivo di esserci, rende più facile dare informazioni invece che umanità”. Dicendo e confrontandoci sempre meno, finiamo anche con il sentire emotivamente sempre meno.

L’auspicio di questi autori è che i giovani laureati riescano a concepire la libertà individuale e l’impegno per la collettività non più come elementi in opposizione fra loro, ma strettamente connessi e interdipendenti. Come spiegava ancora Wallace, dedicarsi agli altri non toglie, ma crea, la vera libertà: “Il genere di libertà davvero importante richiede attenzione, consapevolezza, disciplina, impegno e la capacità di tenere davvero agli altri e di sacrificarsi costantemente per loro (…). Questa è la vera libertà. Questo è imparare a pensare. L’alternativa è l’inconsapevolezza, la modalità predefinita, la corsa sfrenata al successo: essere continuamente divorati dalla sensazione di aver avuto e perso qualcosa di infinito”. È dunque, a ben vedere, una libertà individuale non solo, come sosteneva Zygmunt Bauman, prodotto del lavoro collettivo, ma che esiste e ha senso in funzione della comunità.

L’auspicio di questi autori è che i giovani laureati riescano a concepire la libertà individuale e l’impegno per la collettività non più come elementi in opposizione fra loro, ma strettamente connessi e interdipendenti. Come spiegava ancora Wallace, dedicarsi agli altri non toglie, ma crea, la vera libertà: “Il genere di libertà davvero importante richiede attenzione, consapevolezza, disciplina, impegno e la capacità di tenere davvero agli altri e di sacrificarsi costantemente per loro (…). Questa è la vera libertà. Questo è imparare a pensare. L’alternativa è l’inconsapevolezza, la modalità predefinita, la corsa sfrenata al successo: essere continuamente divorati dalla sensazione di aver avuto e perso qualcosa di infinito”. È dunque, a ben vedere, una libertà individuale non solo, come sosteneva Zygmunt Bauman, prodotto del lavoro collettivo, ma che esiste e ha senso in funzione della comunità.

Ma a quale comunità pensano questi autori, nati e cresciuti nella società globale? Certo non è semplice stabilirne i confini. Lo sapeva bene Vonnegut, quando spiegava ai laureati che “per la vostra generazione così libera, tale comunità potrebbe essere benissimo New York o Washington, Parigi o Houston; oppure Adelaide, in Australia, o Shanghai, o Kuala Lumpur”. Ma è proprio la permeabilità e l’ampiezza delle comunità attuali a rendere ancora più urgente l’impegno del singolo per gli altri, soprattutto se si tratta di laureati di prestigiose università statunitensi, destinati a rivestire in molti casi ruoli chiave nella sfera pubblica del mutevole scenario mondiale.

La ricetta di Vonnegut, Saunders, Foer, Wallace può forse sembrare semplicistica e banale. Ma in una cultura che ha fatto da sempre dell’affermazione di sé il proprio cavallo di battaglia, questi commencement speech costituiscono un sensibile cambio di rotta: danno voce a una coscienza comunitaria non radicata in un passato comune o in comuni origini, ma fondata su una visione intergenerazionale condivisa del futuro; e, non secondario, lasciano trasparire un rinnovato patto di fiducia fra l’intellettuale e il pubblico dei giovani, che si salda attraverso un passaggio di consegne che è occasione per iniziare a immaginare insieme il cambiamento.

“Siate dei pazienti di voi stessi, bravi, propositivi, anche un po’ disperati – cercate le medicine antiegoismo più efficaci, cercatele con energia finché vivrete. Scoprite cosa vi rende più gentili, cosa vi libera e fa emergere la versione più affettuosa, generosa e impavida di voi stessi – e cercatelo come se non ci fosse niente di più importante. Perché, in effetti, non c’è niente di più importante. Fate tutte le altre cose, ovviamente, quelle ambiziose (…), ma nel frattempo, per quanto potete, abbondate in gentilezza. Fate le cose che vi orientano verso i grandi interrogativi, ed evitate quelle che vi svalutano e vi rendono banali. La parte luminosa di voi che esiste al di là del carattere – la vostra anima, se volete – è fulgida e brillante come ogni altra mai esistita”. O, come sinteticamente riassumeva Vonnegut, che l’aveva capito ben prima degli altri, “di regola io ne conosco una sola: bisogna essere buoni, cazzo”.

C Schiavini è saggista

I libri

Kurt Vonnegut, Quando siete felici, fateci caso, ed. orig. 2014, trad. di Martina Testa, pp. 107, € 13, Roma, Minimum fax, Roma 2015

George Saunders, L’egoismo è inutile. Elogio della gentilezza, ed. orig. 2014, trad. dall’inglese di Cristiana Mennella, pp. 73 , € 5, Minimum fax, Roma 2014

David Foster Wallace, Questa è l’acqua, ed. orig. 2005, a cura di Luca Briasco, trad. dall’inglese di Giovanna Granato, pp. 170, € 16,50, Einaudi, Torino 2009