Scrittrici africane capellocentriche – Lisci, morbidi o naturali?

di Pietro Deandrea

dal numero di febbraio 2015

Il racconto Everything Counts, della scrittrice ghanese Ama Ata Aidoo, narra di una ragazza laureatasi in Occidente, dove veniva spesso criticata dagli amici africani per la sua abitudine di indossare parrucche che, a loro dire, tradivano l’autenticità nativa, in un’epoca in cui decolonizzazione e rivoluzione erano parole chiave. Tornata in Ghana, la protagonista decide di ricominciare a tenere i capelli naturali, ma si accorge che le parrucche sono ovunque. Al concorso di miss Ghana, poi, tutte le candidate ne hanno una, tranne la vincitrice, una mulatta di pelle chiara e capelli fluenti. I suoi vecchi compagni di studi, intanto, sono rimasti tutti all’estero, “in Europa, America o da qualche altra parte. Le dicevano sempre che trovavano spaventosa l’idea di ritornare a casa. Sarebbero rimasti frustrati (…) Un Master qui. Un Dottorato là… Quella era l’altra cosa, riguardo alla rivoluzione”.

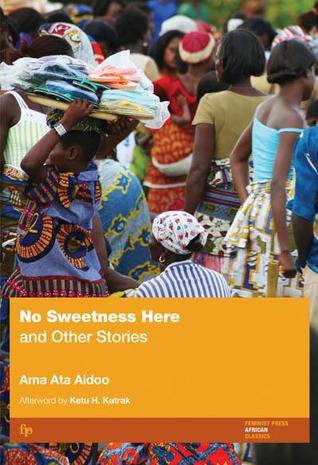

Everything Counts apriva la raccolta del 1970 intitolata No Sweetness Here, un’opera importante nella narrativa africana anglofona sia per le questioni di genere che affrontava, sia per le sue innovazioni stilistiche. Più di quarant’anni dopo, la gioventù africana è ancora costretta a emigrare per raggiungere la felicità, e l’acconciatura continua a rappresentare un elemento fortemente identitario e carico di contraddizioni soffocanti, come dimostrato da alcuni recenti romanzi.

Everything Counts apriva la raccolta del 1970 intitolata No Sweetness Here, un’opera importante nella narrativa africana anglofona sia per le questioni di genere che affrontava, sia per le sue innovazioni stilistiche. Più di quarant’anni dopo, la gioventù africana è ancora costretta a emigrare per raggiungere la felicità, e l’acconciatura continua a rappresentare un elemento fortemente identitario e carico di contraddizioni soffocanti, come dimostrato da alcuni recenti romanzi.

Uno di questi è il celebrato e premiato Americanah della nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie. Dopo tredici anni trascorsi negli Stati Uniti, la protagonista Ifemelu decide a sorpresa di tornare in Nigeria. Per prepararsi al viaggio, va da una parrucchiera a farsi le treccine: là deve spiegare a delle stupite lavoranti africane perché rifiuta il lisciante, “scivolando nel tono suadente da predicatore che metteva su ogni volta che provava a convincere altre donne nere sui vantaggi dei capelli naturali”. E da questa lunga sessione di treccine, cui il romanzo ritorna più volte, parte il lungo flashback di Ifem che, tra le altre cose, spiega il perché di questa sua pettinatura controcorrente. Cresciuta a Lagos sotto varie dittature, studentessa in università costantemente chiuse per scioperi dei docenti, Ifem si ritrova come molti altri giovani a dover abbandonare una nazione in bancarotta, e a dividersi dal suo grande amore Obinze. Negli Stati Uniti, Ifem si rende conto di quanto la questione razziale sia ancora un fattore cruciale e si accorge di essere nera, cosa cui non pensava mai in Nigeria. Dopo un primo periodo molto difficile, trova una certa stabilità, ma sempre dovendo negoziare con questioni di razza: “In questo colloquio devo avere un aspetto professionale, e professionale vuol dire che liscio è meglio e se proprio non può essere liscio, deve essere riccio come in una bianca, riccioli morbidi o al massimo a spirale, mai crespi”. La svolta arriva quando decide di abbandonare sostanze chimiche (e cancerogene) e tenere una pettinatura naturale. Irritata dall’apartheid razziale delle riviste femminili (“Questo parla dei balsami migliori, per capelli lisci, mossi e ricci. Non crespi. Vedi cosa intendono per ricci? Io non potrei mai essere così”), apre il blog Razzabuglio, o varie osservazioni sui Neri Americani (un tempo noti come negri) da parte di una Nera Non Americana, talvolta incentrato sulla chioma come metafora razziale, il cui successo le porterà sponsorizzazioni e una borsa di studio a Princeton.

La storia parallela si svolge a Londra, dove Obinze diventa presto un immigrato illegale e quindi invisibile, fino a essere deportato. “Il vento che soffiava sulle isole britanniche aveva l’odore della paura dei rifugiati”: costretto ad assumere una falsa identità per lavorare (come Ifem nel primo periodo statunitense) e con un paralizzante terrore per ogni autorità costituita, Obinze è circondato da espatriati nigeriani ossessionati dal procurare l’istruzione più occidentale possibile per i loro figli, da un perbenismo che comprende chi scappa da guerre ma non chi fugge “dall’opprimente letargia dell’assenza di scelta” e “aveva semplicemente sete di scelte, di certezze”.

La parabola di Obinze non è “capellocentrica” come quella di Ifem, ma la Black Britain non manca di esempi al riguardo. Qualcuno ricorderà la giovane anglo-giamaicana Irie, che in Denti bianchi si fa ustionare lo scalpo in un maldestro tentativo di lisciarsi i capelli per essere più attraente. Un altro caso si ritrova nell’opera teatrale Little Revolution di Alecky Blythe, sui disordini dell’agosto 2011, andata in scena lo scorso autunno all’Almeida Theatre; tra decine di personaggi e opinioni spesso conflittuali (si tratta di un “docudrama” basato su interviste e testimonianze dirette), il negozio di barbiere del nero Colin rappresenta una sorta di isola di quiete al centro della tempesta, e lo stesso Colin una voce di saggezza: “Ci sono cose più importanti del negozio, sa? La vita della gente. Dei ragazzini si beccheranno una condanna che avrà conseguenze sul resto della loro vita, e solo per un momento di follia”.

Tornando a Americanah, Ifem e Obinze si ritrovano in Nigeria, e riprendono le fila di un amore mai dimenticato. Ifem e le sue amiche si lamentano delle parrucchiere che considerano i capelli naturali come “eruzioni aliene, come se i loro stessi capelli non fossero uguali prima di essere fiaccati dai prodotti chimici”. A Lagos i due protagonisti frequentano il Club dei Nigerpolitani, descritti “come santificati, i rimpatriati, tornati a casa con una patina di lucentezza”. Ciò che non convince non è tanto il glamour di questi “afropoliti” (si veda Esterino Adami, “L’Indice”, 2014, n. 1) su cui peraltro autrice e protagonisti sono consapevoli e ironicamente a disagio. Sembra, piuttosto, che la profonda sensibilità dell’amore fra i due, per quanto convincente e profondamente coinvolgente (anche per i lettori), possa riscattare il loro nuovo ruolo di complici (soprattutto di Obinze) dei meccanismi di potere, incluse le criminali compagnie petrolifere. Questa lacuna stupisce anche perché Adichie è una scrittrice estremamente acuta che spiega tutto: leggere Americanah è un’avventura conoscitiva, oltre che letteraria, pari a un trattato di storia e sociologia. Questo costituisce insieme il fascino e la fragilità del libro, giacché nulla è lasciato al caso, e quindi neanche all’immaginazione di chi legge.

Tornando a Americanah, Ifem e Obinze si ritrovano in Nigeria, e riprendono le fila di un amore mai dimenticato. Ifem e le sue amiche si lamentano delle parrucchiere che considerano i capelli naturali come “eruzioni aliene, come se i loro stessi capelli non fossero uguali prima di essere fiaccati dai prodotti chimici”. A Lagos i due protagonisti frequentano il Club dei Nigerpolitani, descritti “come santificati, i rimpatriati, tornati a casa con una patina di lucentezza”. Ciò che non convince non è tanto il glamour di questi “afropoliti” (si veda Esterino Adami, “L’Indice”, 2014, n. 1) su cui peraltro autrice e protagonisti sono consapevoli e ironicamente a disagio. Sembra, piuttosto, che la profonda sensibilità dell’amore fra i due, per quanto convincente e profondamente coinvolgente (anche per i lettori), possa riscattare il loro nuovo ruolo di complici (soprattutto di Obinze) dei meccanismi di potere, incluse le criminali compagnie petrolifere. Questa lacuna stupisce anche perché Adichie è una scrittrice estremamente acuta che spiega tutto: leggere Americanah è un’avventura conoscitiva, oltre che letteraria, pari a un trattato di storia e sociologia. Questo costituisce insieme il fascino e la fragilità del libro, giacché nulla è lasciato al caso, e quindi neanche all’immaginazione di chi legge.

In termini di potere, ben diverso è lo sguardo di un’altra recente opera africana “capellocentrica”, Il parrucchiere di Harare di Tendai Huchu. Vimbai è la miglior parrucchiera del salone di bellezza Khumalo – forse la migliore di Harare: “Il segreto di un buon parrucchiere è uno solo, qui da noi, e l’ho sempre applicato: la cliente deve uscire dal salone sentendosi come una donna bianca”. Ma è spremuta dalla sua titolare, e per di più è una madre single che cerca di sopravvivere alle trappole tipiche delle metropoli africane: pedofilia, crimine, lavoro minorile, scuole troppo care, gravidanze giovanili, misoginia diffusa se non violenza sessuale: dopo l’ennesimo approccio con insulti di un passante, Vimbai si ritrova a piangere tra l’indifferenza della gente: “Ecco cosa vuol dire essere una madre single, brutta e senza alcuna prospettiva per il futuro”. Il tutto in un paese, lo Zimbabwe contemporaneo, colpito da una disperata crisi economica che non garantisce neanche prodotti di base come zucchero e assorbenti. Il miraggio dell’Occidente è presente anche qui: il fratello di Vimbai è morto in Inghilterra dove lavorava per mantenere la famiglia. Ma il romanzo, soprattutto se paragonato ad Americanah, ha il pregio di occuparsi di questioni molto rilevanti attraverso una prospettiva totalmente periferica, difficile da conoscere nella sua quotidianità, e riesce a farlo con una scrittura godibile dai toni apparentemente leggeri, talvolta comici, che ammiccano alla letteratura popolare anche grazie a una trama sul modello Cenerentola. Per fortuna alcuni piccoli editori italiani, come Terre di libri, guardano ancora all’Africa per scoprire talenti narrativi senza farsi guidare solo da premi e prestigio internazionali.

In termini di potere, ben diverso è lo sguardo di un’altra recente opera africana “capellocentrica”, Il parrucchiere di Harare di Tendai Huchu. Vimbai è la miglior parrucchiera del salone di bellezza Khumalo – forse la migliore di Harare: “Il segreto di un buon parrucchiere è uno solo, qui da noi, e l’ho sempre applicato: la cliente deve uscire dal salone sentendosi come una donna bianca”. Ma è spremuta dalla sua titolare, e per di più è una madre single che cerca di sopravvivere alle trappole tipiche delle metropoli africane: pedofilia, crimine, lavoro minorile, scuole troppo care, gravidanze giovanili, misoginia diffusa se non violenza sessuale: dopo l’ennesimo approccio con insulti di un passante, Vimbai si ritrova a piangere tra l’indifferenza della gente: “Ecco cosa vuol dire essere una madre single, brutta e senza alcuna prospettiva per il futuro”. Il tutto in un paese, lo Zimbabwe contemporaneo, colpito da una disperata crisi economica che non garantisce neanche prodotti di base come zucchero e assorbenti. Il miraggio dell’Occidente è presente anche qui: il fratello di Vimbai è morto in Inghilterra dove lavorava per mantenere la famiglia. Ma il romanzo, soprattutto se paragonato ad Americanah, ha il pregio di occuparsi di questioni molto rilevanti attraverso una prospettiva totalmente periferica, difficile da conoscere nella sua quotidianità, e riesce a farlo con una scrittura godibile dai toni apparentemente leggeri, talvolta comici, che ammiccano alla letteratura popolare anche grazie a una trama sul modello Cenerentola. Per fortuna alcuni piccoli editori italiani, come Terre di libri, guardano ancora all’Africa per scoprire talenti narrativi senza farsi guidare solo da premi e prestigio internazionali.

La comparsa di Dumi, giovane sensibile, magnetico e disinvolto dalle fluide forbici, mette la bravura di Vimbai in secondo piano: come scrive nel suo diario, Vimbai “deve imparare a metterci l’anima. È troppo meccanica, crede che la chiave del successo stia nel far sentire le clienti come ‘donne bianche’, ma in realtà dovrebbe farle sentire donne e basta”. Invidia e rancori tra i due si trasformano presto in un legame molto profondo. Il salone di bellezza Khumalo è una calamita di problemi sociali, lotte di micro e macro-potere; Dumi vi introduce altre importanti questioni, come la contraccezione (in un paese devastato dall’Aids), l’oscena ricchezza delle élite locali e la violenza del potere, quando la ministra del governo di Mugabe aggredisce l’ex possidente terriera bianca. E soprattutto l’omofobia, che occupa la parte finale del libro: Vimbai è combattuta tra il moralismo della chiesa che frequenta (“Dovete guardarvi dagli omosessuali e dai degenerati. I pervertiti bruceranno. Come può un uomo giacere con un altro uomo?”) e il gruppo di filosofi del ghetto fondato da uno dei suoi fratelli: “Nel nostro ragionamento possiamo rivolgerci solo alla Filosofia. Chi ha nozioni preconcette su dove ci porterà deve andarsene, perché non è un cercatore della verità”. Mentre in sottofondo domina l’assenza di speranza, incarnata in una ormai vecchia domanda che ricorre in molti autori africani, inclusa Ama Ata Aidoo: “Come aveva potuto, l’indipendenza, trasformarsi in un fardello più pesante del giogo imposto dall’oppressione coloniale?”

pietro.deandrea@unito.it

P Deandrea insegna letteratura inglese all’Università di Torino