Ispirazioni e fonti letterarie ottocentesche di un romanzo contemporaneo

Intervista a Wu Ming 4 di Paola Carmagnani

dal numero di Settembre 2017

Federico Guglielmi è un membro del collettivo Wu Ming. È autore solista (con lo pseudonimo di Wu Ming 4) di saggi come L’eroe imperfetto (Bompiani, 2010) e Difendere la Terra di Mezzo (Odoya, 2013), e dei romanzi Stella del mattino (Einaudi, 2008) e Il Piccolo Regno (Bompiani, 2016).

Il suo ultimo romanzo, Il Piccolo Regno, racconta l’ultima estate dell’infanzia di un gruppo di ragazzini. Fra i vari testi che hanno ispirato la sua storia c’è evidentemente Stephen King, The Body, la novella resa celebre dal suo adattamento cinematografico, Stand by me. Nel romanzo ci sono però numerosi altri riferimenti, meno noti al grande pubblico: autori inglesi come Edith Nesbit, Kenneth Grahame e molti altri, che intorno alla fine dell’Ottocento hanno costruito un’immagine nuova dell’infanzia. Sono state sue letture infantili?

In realtà è stato un percorso tardivo. Sono testi classici, non più molto facili da proporre a dei ragazzi di oggi. Io li ho letti da adulto, partendo da una mia passione antica per la letteratura inglese e seguendo delle suggestioni personali. Ho definito il contesto e l’ambientazione e poi ho cercato di costruire una storia che attingesse un po’ a tutte queste mie letture e suggestioni. È un percorso che è avvenuto seguendo i rimandi da un libro all’altro. Prima, ovviamente, c’era Stephen King, e mi sono accorto che lui stava già citando qualcuno. È sempre un gioco di rimandi. Anche il Libro dei bambini di Antonia Byatt è stato fondamentale: le citazioni erano tantissime (Kenneth Grahame, Edith Nesbit, Tolkien…) e in parallelo c’era anche la storia del fabianesimo. Questo discorso di un modello educativo diverso e dell’invenzione dell’infanzia attraverso la letteratura mi ha folgorato e ho pensato che sarebbe stato bello scrivere una storia che toccasse questi temi senza essere un romanzo erudito e complesso come quello di Byatt, ma una storia più accessibile, che potesse essere letta anche da un ragazzo, o comunque che assumesse il punto di vista dei ragazzi.

I romanzi inglesi e americani che lei cita sono infatti pensati per essere letti tanto dai ragazzi quanto dagli adulti. Come ha concretamente lavorato perché il suo romanzo fosse accessibile a entrambi?

Non mi sono posto il problema. Partivo dal presupposto di avere due registri. Uno all’inizio e alla fine del romanzo, con il protagonista anziano che racconta. Nel mezzo avevo bisogno che questo io narrante tornasse in qualche modo ragazzino e quindi mi sono semplicemente messo nei suoi panni: come racconterei io una storia se dovessi immaginare di essere di nuovo un ragazzino. Non ho pensato tanto al pubblico, ho pensato alla voce narrante. Infatti non sono ancora convinto che sia un romanzo per ragazzi. Forse se non si leggono la premessa e l’epilogo diventa più accessibile. Per me però, era importante che la voce narrante fosse quella di un adulto che ricorda sé stesso ragazzo. Quel senso di meraviglia, il fantastico, il gotico, il gusto dell’avventura che stanno nel punto di vista del ragazzino. Avevo assolutamente bisogno di questo, perché proprio questo io ritrovavo nella letteratura di cui sopra: la capacità che, forse per la prima volta nella storia della letteratura, una generazione di autori ha dimostrato di sapersi mettere in ascolto dei ragazzi. È successo nell’Inghilterra dell’Ottocento prima che altrove per ragioni storico-culturali. Lì, per la prima volta, i bambini sono diventati soggetti a cui rivolgersi e da ascoltare. In quella letteratura ritrovo la capacità di rendere vividi i ragazzini, una capacità che manca a De Amicis o Collodi, per i quali domina l’intento pedagogico educativo.

La visione dell’infanzia che lei restituisce non ha nulla di idilliaco, anzi per certi versi è addirittura distopica. Non a caso, attraverso le figure dei due gemelli inquietanti rivediamo i bambini dannati di Giro di vite di Henry James.

Si, una cosa che ero certo che non avrei fatto era smussare gli angoli della storia. Doveva essere una storia vera, che dicesse cose vere sulle difficoltà della vita e dei momenti di passaggio: confrontarsi con la morte, le bugie, i segreti di famiglia. A questo serve il sovrannaturale nella storia, la figura del fantasma, e per questo James è stato utile. Come nel Giro di vite, anche qui non si sa se i fantasmi ci sono davvero o no, se sono proiezioni dell’inconscio o se sono “reali”.

In effetti James offre al suo romanzo anche tutta una serie di suggestioni stilistiche: gli spazi bianchi del racconto intorno ai due gemelli e a ciò che avviene nell’episodio della serra, che il lettore non potrà riempire se non con la sua immaginazione.

Si, e questo è un altro aspetto che forse rende il romanzo poco adatto ai ragazzi. Perché un ragazzino vuole sapere tutto, vuole sapere cosa è successo nella serra, e tu devi spiegargli che l’autore non sa tutto. Il racconto però, funziona solo se c’è un mistero che rimane tale. Potrebbe anche non essere successo niente, ma questo non ci inquieta di meno.

La sua descrizione degli adulti ricorda quella degli Olimpii di Kennneth Grahame nell’Età d’Oro, divinità indifferenti e insulse che “provvedevano con animo benevolo ai nostri bisogni materiali”, poi però nel suo romanzo alcuni personaggi adulti assumono un’importanza cruciale e positiva nelle vicende dei ragazzini. Ned soprattutto, ma anche il vecchio professore di archeologia e sua moglie e il padre stesso del narratore. Perché era importante che gli adulti non sparissero dal racconto?

Volevo che questa fosse anche una storia del rapporto fra la “gente alta” e la “gente bassa”, vista dal punto della “gente bassa”. Mi affascinava un’epoca ormai perduta, in cui gli spazi dei ragazzi e quelli degli adulti erano nettamente separati, ma ho scelto di ambientare la storia in una famiglia di fabiani perché pur mantenendosi questa separazione, il rispetto reciproco dei due mondi, riusciva a superare la prevaricazione, le punizioni corporali, portandoli a scrivere appunto romanzi e racconti per ragazzi. Anche gli adulti dovevano porsi il problema di come affrontare la crescita dei ragazzi, avevo bisogno anche del loro punto di vista, da lasciare sullo sfondo. La figura del padre, in particolare, un padre all’antica, che torna solo nel fine settimana, e che ha però una visione del mondo da trasmettere al figlio e lo fa in alcuni momenti precisi, interessandosi di ciò che accade e prendendo posizione, nel finale agendo addirittura, schierandosi attraverso ciò che accade ai ragazzi. Nel romanzo, il conflitto fra il modello pedagogico offerto dal fabianesimo e quello autoritario tradizionale riflette un conflitto storico e politico già in atto, che di lì a poco detonerà in Europa con la seconda guerra mondiale. Gli adulti infatti, sono anche un tramite fra la “gente bassa” e la grande storia. Per questo per me era fondamentale la figura di Billy, il giovane fuggiasco malmenato e ricercato dalla polizia che trova riparo nella casa della famiglia fabiana e che morirà poi nella guerra di Spagna. Billy è una cometa che attraversa la storia, ma per me era fondamentale che ci fosse perché dalla città porta il conflitto nel “piccolo regno”, nell’idillio bucolico, nella visione progressista fabiana che crede che in fondo basti la buona volontà. Per me, Billy era fondamentale perché volevo che il “piccolo regno” venisse scosso, intaccato dalla storia.

Il romanzo si svolge nell’Inghilterra della metà degli anni 1930. Quell’ultima estate che racconta è dunque l’ultima estate dell’innocenza sia nella vita privata dei protagonisti, dal punto di vista storico.

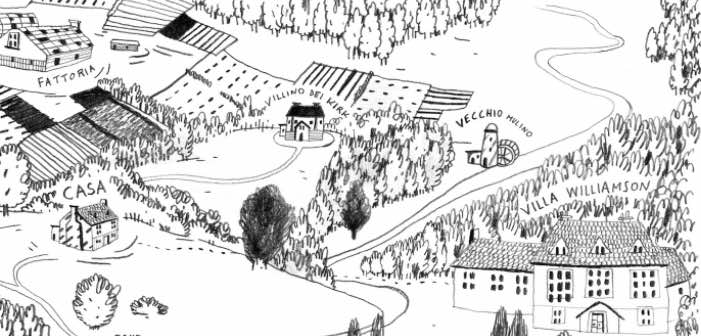

Si, siamo alla vigilia della seconda guerra mondiale e in quel momento bisogna prendere una decisione. Questo è anche il motivo per cui non volevo, non potevo ambientare la storia in Italia. In un primo momento avevo pensato di ambientarla nella campagna toscana, usando la tomba di un guerriero etrusco come spazio del sovrannaturale, ma così i conti non tornavano. Quel tipo di famiglia progressista che volevo raccontare in Italia avrebbe vissuto una condizione totalmente diversa, sarebbe stata più emarginata, avrebbe subito un certo ostracismo da parte del contesto. Avevo bisogno di un luogo diverso, come l’Inghilterra appunto, che al momento opportuno ha fatto la scelta giusta, è stato dalla parte giusta, e quei genitori in qualche modo hanno anticipato quella scelta giusta. La scelta di ambientare il romanzo negli anni trenta mi permetteva anche di evitare di scimmiottare il linguaggio degli adolescenti, che mi pare sempre una piaggeria fastidiosa. La sfida era anche quella di trovare una circostanza che fosse ricorrente nelle generazioni, nell’infanzia di tutti. Tutti abbiamo avuto un posto dove passavamo le vacanze e dove avevamo una banda di amici: un ragazzo di oggi può riconoscersi in quella situazione, e anche un adulto che si ricorda di quando era piccolo.

Il tipo di storia di iniziazione che racconta e che gli anglosassoni chiamano “coming-of-age story” è diventato un modello narrativo ricorrente e dominante nella narrativa contemporanea. Perché? Perché raccontare la fine dell’infanzia è diventato così importante per noi, oggi?

Ci ho riflettuto mentre scrivevo il romanzo, pensando alle esigenze che mi spingevano a scriverlo e a quelle che potevano spingere il lettore a riconoscercisi. Credo che questo possa avere a che fare con la nostra incapacità di crescere, che è una difficoltà molto contemporanea. Una volta era tutto più chiaro, più netto: oltre una certa età ti vestivi diversamente, avevi un altro modo di pensare, ti sposavi. Non c’erano alternative. Nel corso del Novecento tutto questo è saltato. I fabiani hanno inventato l’infanzia, poi i rockers l’adolescenza… Comunque sia, abbiamo abolito i passaggi di fase. Noi genitori siamo sempre meno disposti ad accettare la divisione in “gente alta” e “gente bassa”, ci sentiamo sempre più alla pari nel rapportarci ai nostri figli. Non credo che questo sia del tutto positivo, credo che il fatto che non ci siano più delle sfere separate abbia anche delle ripercussioni negative. Ha a che fare anche con le nostre fragilità, debolezze, con quanto noi investiamo sull’infanzia, sui figli, e al tempo stesso con la nostra perdita del senso delle fasi. Abbiamo perennemente la stessa età, questo è il discorso dominante. Se non hai più la stessa età, in qualche modo devi continuare ad averla. E questo impedisce di mettere in prospettiva le cose, di capire che ogni età ha il suo momento, e il suo momento di passaggio. Per questo era così importante che nel romanzo i ragazzi sbattessero la faccia contro la morte. Nel romanzo ci sono due morti: una che li ha preceduti e una alla fine della storia, due fantasmi, che in qualche modo segnano i confini del racconto. Perché la morte è un altro grande tabù dell’epoca che viviamo: la nostra totale incapacità di rapportarci alla morte. Ecco, questo tipo di storie cercano di dare un senso a un cammino, a dei passaggi necessari.

Forse, al fascino che esercita oggi la “coming-of-age story” contribuisce anche la sua capacità di riuscire a ristabilire che cos’è il bene e che cos’è il male.

Ecco sì, anche questo. In un’epoca in cui tutto viene relativizzato, ogni punto di vista, ogni circostanza, ogni scelta. Ma ogni tanto un ragazzino vuole che qualcuno gli dica qual è la cosa giusta da fare. C’è una frase molto bella di Tolkien nel suo saggio sulle fiabe, in cui dice che stiamo tutti sempre a domandarci se i bambini capiscono la differenza fra reale e fantastico. Certo che la capiscono, ma non gli interessa; quello che invece ti chiedono è: è buono o è cattivo? Questo è il punto, e lì entra in gioco quella relazione che, come dicevo, doveva esserci nel romanzo fra adulti e bambini. L’adulto è quello che a un certo punto, volente o nolente, te lo deve dire che cosa è giusto e che cosa è sbagliato. Poi toccherà a te capirlo, e anche metterlo in discussione. Ma se nessuno te lo dice come si fa a crescere?

paola.carmagnani@unito.it

P. Carmagnani insegna letterature comparate all’Università di Torino