Cold War, Hot Movies

recensione di Giacomo Manzoli

dal numero di maggio 2016

Ethan e Joel Coen

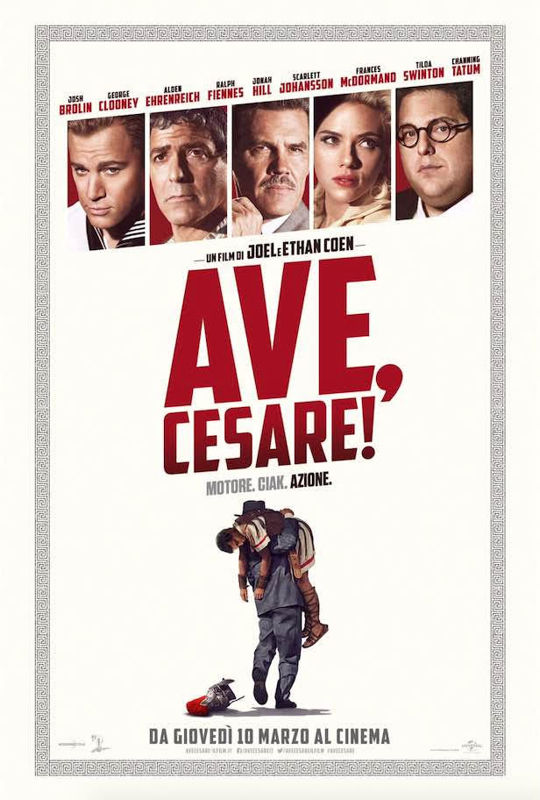

AVE, CESARE!

con Josh Brolin, George Clooney, Alden Ehrenreich, Jonah Hill, Scarlett Johansson, Channing Tatum

Usa 2016

Dopo diciassette lungometraggi e un paio di corti, con Ave, Cesare! Joel e Ethan Coen hanno oltrepassato la fatidica soglia dei trent’anni di una carriera iniziata nel 1984 con Blood Simple. All’epoca, illustri recensori furono concordi nel ritenerlo un piacevole esercizio hitchockiano, un divertissement postmoderno e citazionista. Eppure il film si apriva con un monologo in cui una fantomatica voce fuori campo ricordava che: “In Unione Sovietica hanno il comunismo, qui in Texas ciascuno pensa agli affari suoi”. Citazionista, in maniera esasperata e spudorata, lo è indubbiamente anche quest’ultima opera. Il titolo, Hail, Caesar!, ricalca (con una virgola e un punto esclamativo in più) quello di un bruttissimo film del 1994 di Anthony Michael Hall, ma il riferimento esplicito è alla biografia di Eddie Mannix. Il personaggio interpretato da Josh Brolin, infatti, ha lo stesso nome di un celebre produttore esecutivo della Mgm, una sorta di Mr. Wolf alla Pulp Fiction, capace di risolvere i problemi delle star più imprevedibili (da Spencer Tracy a Clark Gable). Mannix era effettivamente un bizzarro tipo di cattolico: benché sia lui sia la moglie avessero un’altra storia, non divorziarono mai perché contrari alla rottura del sacramento, portando avanti serenamente la partita a quattro per anni. E quando il compagno di lei, l’attore televisivo George Reeves, la lasciò, venne ritrovato morto nella sua stanza e molti vociferarono che fosse stato Mannix a punirlo per aver fatto soffrire l’amata consorte. Insomma, un personaggio che nella realtà – fra amicizie alla Cia e rapporti con la mafia – superava nettamente le contraddizioni e i paradossi nei quali la fantasia dei Coen lo hanno invischiato nella trama del film.

Dopo diciassette lungometraggi e un paio di corti, con Ave, Cesare! Joel e Ethan Coen hanno oltrepassato la fatidica soglia dei trent’anni di una carriera iniziata nel 1984 con Blood Simple. All’epoca, illustri recensori furono concordi nel ritenerlo un piacevole esercizio hitchockiano, un divertissement postmoderno e citazionista. Eppure il film si apriva con un monologo in cui una fantomatica voce fuori campo ricordava che: “In Unione Sovietica hanno il comunismo, qui in Texas ciascuno pensa agli affari suoi”. Citazionista, in maniera esasperata e spudorata, lo è indubbiamente anche quest’ultima opera. Il titolo, Hail, Caesar!, ricalca (con una virgola e un punto esclamativo in più) quello di un bruttissimo film del 1994 di Anthony Michael Hall, ma il riferimento esplicito è alla biografia di Eddie Mannix. Il personaggio interpretato da Josh Brolin, infatti, ha lo stesso nome di un celebre produttore esecutivo della Mgm, una sorta di Mr. Wolf alla Pulp Fiction, capace di risolvere i problemi delle star più imprevedibili (da Spencer Tracy a Clark Gable). Mannix era effettivamente un bizzarro tipo di cattolico: benché sia lui sia la moglie avessero un’altra storia, non divorziarono mai perché contrari alla rottura del sacramento, portando avanti serenamente la partita a quattro per anni. E quando il compagno di lei, l’attore televisivo George Reeves, la lasciò, venne ritrovato morto nella sua stanza e molti vociferarono che fosse stato Mannix a punirlo per aver fatto soffrire l’amata consorte. Insomma, un personaggio che nella realtà – fra amicizie alla Cia e rapporti con la mafia – superava nettamente le contraddizioni e i paradossi nei quali la fantasia dei Coen lo hanno invischiato nella trama del film.

Un catalogo di bizzarrie hollywoodiane

Film che affastella una tale serie di riferimenti al periodo finale della Hollywood classica da essere stato giustamente letto come un aggiornamento del catalogo di tutte quelle bizzarrie hollywoodiane che da sempre costituiscono uno dei punti di forza del cinema coeniano: se in Il grande Lebowsky c’erano i musical di Busby Berkeley e in Fratello dove sei? gli spiritual di King Vidor, qui troviamo i numeri acquatici di Esther Williams e l’esasperazione della componente queer tipica delle danze ipercinetiche di Gene Kelly, Stanley Donen e Minnelli.

Scarlett Johansson in una scena del film

Se in Barton Fink c’erano i film sul wrestling di Wallace Beery, qui ci sono i peplum di Charlton Heston; se Il Grinta era un remake di un film di John Wayne, qui troviamo riferimenti ad attori di b-western stile Gene Autry o Roy Rogers. E il gioco potrebbe continuare a lungo. Ma Joel e Ethan Coen non sono solo due cinefili talentuosi che si divertono a giocare con le figurine del cinema classico. Se nel corso di questi trent’anni sono stati insigniti di tutte le maggiori onorificenze cinematografiche (dalla Palma d’oro all’Oscar) il motivo è che c’è qualcosa di più dietro all’ironia caustica e al talento visuale che consente loro di tradurre qualunque plot in un universo fiabesco e grottesco alla Roald Dahl, e mandarlo in cortocircuito.

Senza sembrare troppo pomposi, ma la sensazione è che, in modo beffardo e sfuggente, i Coen svolgano un lavoro che sta a metà fra lo storiografo e il cantastorie. Infatti, se si analizza la loro filmografia ci si accorge che, film dopo film, le loro opere affrontano periodi storici di passaggio, momenti obliqui del passato americano in cui sta finendo qualcosa e qualcos’altro non è ancora cominciato. Fingendosi dissacratori in vena di omaggi, i Coen trovano così una chiave per riflettere sugli Stati Uniti del presente, intercettarne gli umori, le tensioni profonde, le contraddizioni più sconcertanti. Ambientato in un momento in cui lo Studio System stava finendo e cominciava la guerra fredda, in cui gli sceneggiatori, in splendide ville affacciate sull’oceano, vagheggiavano la rivoluzione comunista sotto l’influenza della scuola di Francoforte (il povero Marcuse, che si trasferì in California solo nel 1965, qui paga per tutti) per sanare le proprie frustrazioni, il film torna nei misteriosi anni cinquanta. Arrivava la televisione e di lì a poco sarebbe scoppiata la guerra fredda, con le sue teorie della cospirazione e l’incubo dei sottomarini nucleari sovietici nella spiaggia sotto casa. Una guerra fredda per la quale l’audiovisivo degli ultimi anni, fra film (Il ponte delle spie, La vera storia di Dalton Trumbo, Operazione U.N.C.L.E. e – perché no? – Kommunisten di Straub) e serie tv (22.11.63, The Americans, Deutschland 83 e altre), sembra provare una irresistibile fascinazione. Come fosse un momento vintage da restaurare e ricordare con affetto, con nostalgia. Non tanto per un’ingenuità che non c’è mai stata, ma perché ancora si trattava di un’epoca di misteri e segreti, spie e spiati, scambi di prigionieri, censura e indagini, dove si poteva conservare l’illusione che con le proprie sceneggiature si potesse “cambiare qualche testa”, nella convinzione che quella cinematografica fosse un’arma comparabile a quelle costruite dalla Lockheed. Avere fede, per quanto una fede perversa, in qualcosa e qualcuno. La parola che – non a caso – George Clooney dimentica ai piedi della croce, in una sequenza blasfema e religiosa al contempo, la più bella passione che si sia vista dai tempi della Ricotta pasoliniana.

giacomo.manzoli@unibo.it

G Manzoli insegna storia del cinema all’Università di Bologna

Anche Giulia Carluccio ha commentato l’ultimo lavoro dei fratelli Coen: “Con Ave, Cesare! non si tratta unicamente di raccontare l’America, quanto piuttosto di andare al centro nevralgico della sua produzione cinematografica, nella fabbrica dei sogni, nel making of delle sue mitologie…” (Note a margine, maggio 2016)